集体经济普惠红利暖民心

——德钦县羊拉乡羊拉村集体经济“破零”记

● 程志开

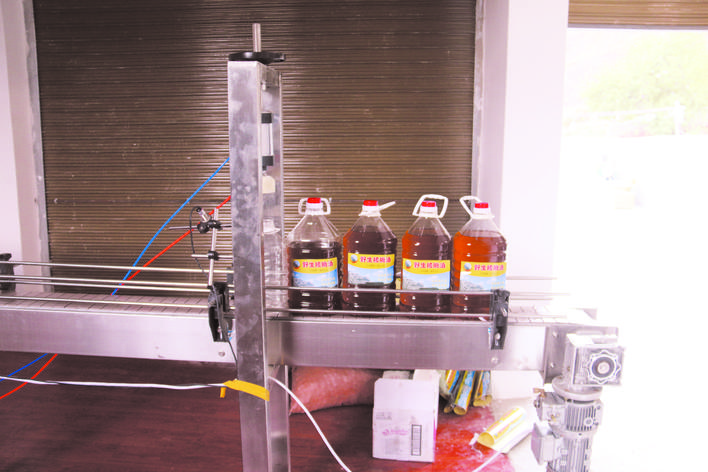

10月30日,在河南省安装师傅的指导下,第一桶清汪汪的核桃油从灌装线上完成灌装、封口,标志着德钦县云上羊拉农特产品加工厂正式建成投产。这是在县政府和挂包的州、县单位以及乡党委政府、村“三委”、驻村工作队等共同努力下,德钦县羊拉乡羊拉村集体经济发展的一个喜人成果,从此,羊拉村群众拥有了自己的加工厂。

开展脱贫攻坚工作以来,德钦县人民政府以及农行迪庆州分行、德钦县政府办、县信访局、县交通局、县法制办等单位挂包羊拉村,同心协力,推进该村群众脱贫致富,描绘了一个个生动的画面,书写了一个个感人故事。

咬定目标不放松

羊拉村是云南省最后一个通公路的行政村,直至2004年7月,该村才修通从西藏芒康县到羊拉村委会所在地的公路,结束了村民农用和生活物资靠人背马驮的历史。虽然公路修到了家门口,但由于地质松软,实际通达条件极差,晴通雨阻现象突出。而从村委会通往乡政府所在地甲功村的公路通车时间更是晚了两年。

羊拉村群众基本没有商品意识,很多人还不会做生意。山高路远、物资交换困难、村民与外界交流很少、土地贫瘠、信息闭塞、观念陈旧等都是摆在脱贫攻坚工作面前的实际困难,发展集体经济引领群众脱贫致富成为难以攻克的“硬骨头”。

面对脱贫攻坚任务完成时间的逼近,县、乡、村和挂包单位负责人都着急。通过深入调研和反复研究,根据乡里制定的“21211”发展目标(每户拥有2亩以上经济林木,每户至少有1项增收产业,每户至少有2项收入渠道,每村至少有1个专业合作社,每村至少有1个集体经济),县政府办、驻村工作队和乡、村共同发力,在被称为“云南北极”的羊拉村走出一条符合村情实际、长短结合的农村集体经济发展之路。

在脱贫攻坚中,县级财政投入羊拉村集体经济发展资金100万元。如何把有限的资金用在刀刃上?这让挂包领导和挂包单位及村“三委”煞费苦心。大家都担心资金投下去见不到效益,又对改善全村人民生活条件发挥不了作用。经多次调研、召开会议反复讨论后,大家认为,一是羊拉村道路雨汛季受灾严重,塌方、泥石流等频发,严重影响村民出行,购买一台装载铲车用于道路疏通,既能有效改善交通条件,又可惠及全村人民,在工程施工中还可产生一定的经济效益;二是村里没有农产品加工厂,村民磨面、榨油必须到奔子栏镇,路途遥远、成本翻番,建设一个加工厂可有效解决村民加工食品的困难问题,也可产生一定的经济效益;三是为保证集体经济稳健发展,匀出一部分资金以股份形式入股到发展较好的县级“一司五厂”和位于州府所在地的羊拉劳务输出中心,年底获得分红,拓宽贫困群众的收入渠道。

发展目标确定后,村“三委”和驻村工作队编制可研报告、制定实施方案、网上询价、召开会议定价、协调加工厂用地、设计包装和商标、采购设备,大家加班加点工作,忙得不亦乐乎。

凝智聚力促发展

云上羊拉农特产品加工专业合作社可实现集体经济收入5万元,装载铲车为集体创收不少于5万元,劳务输出中心股份收入12万元,在县里“一司五厂”股份收入2万元……村“三委”和驻村工作队对集体经济发展充满了信心。村党总支书记仁巴说,这些集体经济收入三成用于集体经济运转,七成将按照贫困村民每户入股1000元进行分红,稳步提高贫困户的经济收入。仁巴被称为“钉子书记”,1997年担任村党总支书记后,他像一颗钉子,坚守在最边远的羊拉村。年轻时他带领村民投工投劳修通村公路,如今面临退休的他依然奔波在脱贫攻坚的路上。

协调加工厂用地这块“硬骨头”就是被他啃下来的。羊拉村历史上没有加工厂,可用的土地又少,村民对建加工厂不理解、不支持,他入户苦口婆心解释,面对一天一变的转让价,他伤透了脑筋。经过一个多月的努力,终于协调到丁都村民小组近两亩土地,建起了180多平方米的一栋生产用房。

多年来工作在羊拉,翻山越岭徒步各村组让仁巴右脚踝关节患上滑膜炎,行走不便。但他拖着病腿奔波在集体经济发展的路上。为了联系到质量过硬的加工设备,他一瘸一拐地在省城采购,他的身影让同行的州分行工作队员兰志坚很感动。

5000个油桶、一大堆包装箱、12桶机械用油堆在加工厂的厂房里,这些用品从昆明运到羊拉经过了4次中转,为节约资金,每次上车下车总能看见兰志坚忙碌的身影。他们费心费力无怨无悔地奔波,就是希望村集体经济能够茁壮成长。

加工厂建成了,另一个问题又来了。由于村里缺乏经营管理人才,村里负责人和工作队员首先想到了承包给外面的师傅,找了多个师傅,都不愿意到羊拉生活,这可急坏了村“三委”和工作队员。这时他们想到了拥有多年经商经验的农布。他原来是供销社的员工,下岗后租用供销社在羊拉村的销售点开了一个百货店,日子过得比其他村民富一些。百货店采购、销售让他的日子过得忙忙碌碌,没有精力承担加工厂的工作。工作队员一次次上门做工作,请他出山,软磨硬泡的结果是农布答应承包加工厂。

“看着工作队员为了群众脱贫这么辛苦,我也是豁出去了。在羊拉村这样封闭的地方搞生产加工成本太高了,核桃、菜籽的收购价比外面高,销路难打开,审批程序又严格,困难的确很多,但我愿意领头,让老百姓生产的产品有销路,让大家都树立商品意识。”农布说。成为承包人后,为了防范集体经济的资金风险,他将自己房产作为抵押担保。在核桃收购过程中,为保证村民的收入,农布以每市斤高于市场价5角钱收购,但没想到的是村民都不要钱,要求换大米,他只好安排人到下关订购大米,以1斤大米换1斤核桃进行交换,无形中又增加了他的收购成本。

农布说,既然答应承包,就尽力把加工厂经营好,为村里百姓加工核桃油、菜籽油等产品提供好服务,也为村里的集体经济发展、羊拉村的如期脱贫贡献一点力量。

集体经济红红火火

羊拉村处于半山腰,适宜核桃生长。村里的房前屋后和田间地头到处是上百年树龄的核桃树,但铁核桃树居多,产油量不高,需要改良技术。2017年初春,已经从工作岗位上退休的老领导肖托丁,带着老科协的专家到羊拉村培训核桃改良技术,很多村民参加了培训,示范嫁接的泡核桃今年已经挂果。

为充分挖掘羊拉村老品种土猪、土鸡的资源优势,村里向村民阿层家投资30万元改造猪圈,以点带面逐步带动村民发展养殖业,让羊拉村特有的藏香猪制品走向市场。

在集体经济产品还未正式投向市场之前,挂包单位干部职工就成为羊拉村集体经济的主要消费者。他们竞相订购核桃油、菜籽油、野生蜂蜜、琵琶肉等产品,精心呵护这个“新生婴儿”。

“因为地理和传统观念等原因,羊拉藏香猪和藏鸡这些老品种才保存下来,产出的产品没有污染,这些都是云上羊拉特色产品发展的潜在优势。”德钦县政府办驻村工作队员农布定主说。下一步,各部门将在宣传产品、打开销路上下功夫,让羊拉村的集体经济发展后劲更足,让更多追求绿色消费的人,接受云上羊拉农特产品加工专业合作社生产出来的绿色食品。

“羊拉村的集体经济收益从数字上看不大,但群众从中得到了实惠。”仁巴说。

据了解,该村在建立云上羊拉农特产品加工专业合作社、核桃协会、种养殖协会过程中,把全村252户村民都吸纳为会员。在收购农副产品时,对贫困户和非贫困户一视同仁,做到“有卖必收购”,把合作社和协会建成全村群众的购销平台,普惠全村群众。

劳务输出是羊拉村群众经济收入的主要部分,为保证全村外出务工人员的权益,在入股劳务输出中心提高收入过程中,要求劳务中心优先使用该村外出务工人员,保证他们的收入。村里还确定了务工信息员,及时向村民公布用工信息和务工动态。

往年每到雨季,羊拉村通往乡政府和各村民小组的公路塌方严重,阻断现象突出、阻断时间长,他们用村集体经济购买装载铲车后,在县交通局的支持下,公路塌方清理速度加快,阻路的现象明显减少。特别是学生放假、收假期间,方便了出行,没有耽误学生读书和回家。

以前榨油要到奔子栏,车费、吃饭、住宿等费用就是一大笔,加工1斤核桃油的成本很高。如今村里有了加工厂,100斤核桃我们用摩托车拉着来加工,几十分钟就完成榨油,太方便了。对贫困户来说,加工厂正常经营他们就有分红。在加工合作社成立时,131户贫困户每户入股1000元,年底就可以获得集体经济分红。他们希望村里的集体经济年年红红火火,收入源源不断。