金沙江水流不尽 红军精神代代传

——迪庆日报记者重走红军长征路速写

●永基卓玛 李杰 张斌 鲁茸追玛

红军长征在迪庆播下了革命的火种,红军精神永远地留了下来。在当年红军走过的这片土地上,革命的火种在金沙江两岸燃起,无数的雪山儿女为了新中国的诞生,踏着红军的足迹,在党的领导下,谱写了一曲曲壮丽的篇章。如今,在中国共产党的领导下,迪庆州经济和社会发展发生了历史性的巨变,人民生活水平大幅提高。居住在这片土地上的各族人民亲善相依、和睦共处。

但是,人们没有忘记那段不平凡的红色历史,红军与各族人民在雪山和草地之间共同谱写的一曲曲军民情深似海、同仇敌忾的赞歌,一直在传唱。7月,迪庆进入了雨季,顶着风雨,参加“记者再走长征路”主题采访活动的迪庆日报记者,精神抖擞、意气风发地沿着红二、六军团红军在迪庆走过的足迹,重走了长征路。

走进历史的深处

“用双脚践行、用心灵体验长征路,让革命精神在现实中得到传承。”迪庆日报社记者李杰自小在金沙江边长大,从小就听到老一辈讲述红军长征的故事。一路上,他主动照顾同事,发扬红军团结互助精神。

“正月里来是新春,红军发了土地证……穷人分田感谢党,红军恩情比海深。”尼西乡幸福村张玉明等村民讲述红军事迹和途经香格里拉的线路时对记者介绍:“我爷爷奶奶见过红军,那时听说红军来了,一些人家躲到山里去,红军过桥时,用到老百姓的东西,都在老百姓家里放下银元,即使是拿了一根葱……”

双脚踏上红军走过的征途,用行动践行群众路线,用毅力传承爱党爱国热情,从金沙江渡口到香格里拉市小中甸镇清香树,到独克宗古城,到松赞林寺,到红军长征博物馆,到赵嘉林的私人陈列室,到尼西乡上桥头,记者细细记录下一幅幅图片、一个个感人的故事。

红军长征过迪庆的历史

1934年10月至1936年10月,中国共产党领导中国工农红军,战胜无数艰难险阻,高举抗日救亡旗帜,进行了震惊中外的万里长征。

1936年4月底,中国工农红军红二、六军团由鹤庆、丽江进抵石鼓开始渡江。在石鼓至巨甸75公里的金沙江畔,红军仅用7只木船、10多只木筏,分别从7个渡口渡江,在28名船工昼夜不停地摆渡下,经过4天3夜的奋战,将18000多人马全部从西岸的玉龙县抢渡过金沙江,抵达东岸香格里拉市境内,摆脱了重兵追堵,为红二、六军团北上与红一方面军、红四方面军胜利会师,抢得先机。

1936年5月初,红二、六军团进驻中甸县城后,在“中心镇公堂”设立指挥部,并召开《中甸会议》,作《关于藏区工作政策问题的报告》,形成了在藏区工作的7条政治纪律。在长征途经中甸的19天时间里,红二、六军团模范执行党的民族宗教政策,尊重藏民族的宗教信仰自由,深得藏族群众及广大僧侣的理解、爱戴和拥护,他们纷纷为红军筹集粮秣,支援红军北上抗日。

在当地各民族老百姓的帮助下,红军顺利通过了以藏族为主的7个乡镇、22个行政村、114个村寨,行程405公里,于5月13日离开迪庆境内。从1936年4月25日抢渡金沙江进入迪庆,至5月13日全军离开中甸,红二、六军团在迪庆境内19天,翻越3座大雪山,经历了2次战斗,160多名指战员长眠在中甸高原,县内7人随军北上作翻译、向导,先后牺牲。

1936年5月15日,红二、六军团兵分两路,分别从四川省得荣县和乡城县北上,在连续翻越了数座大雪山,经过了人烟稀少的地区后,于7月2日到达四川甘孜与红四方面军会合。红二、六军团在此奉中共中央电令,组成红二方面军。10月22日,红二方面军与红一方面军在将台堡胜利会师。

见证民族团结的锦幛

在香格里拉市松赞林寺,保留着一幅“兴盛番族”锦幛,留下了一个感人的故事。 1936年,中国工农红军二、六军团长征来到迪庆,留下了革命火种,还播撒了民族团结的种子。为了赢得藏族同胞的理解和支持,红军在中甸县金江、上江一带进行了党的民族宗教政策教育,要求全体指战员严格执行“三大纪律八项注意”,尊重藏族人民的风俗习惯,保护寺院。4月29日,红二军团前卫4师12团进入中甸县城后,在“通司”(翻译)的帮助下,向当地藏民宣传红军北上抗日反蒋的主张、党的纪律和民族宗教政策,并张贴“红军是番民的好朋友”“番民群众各安生业”“优待少数民族,保护信仰自由”“不拿群众一针一线”等标语。

4月30日,松赞林寺派出喇嘛夏那古瓦等到红军总部进行会谈。为了表示对红军的尊重,他们向贺龙敬献了哈达,贺龙等红军领导热情地接待了他们。交谈中,贺龙得知寺院僧众对红军尚存疑虑的情况,当即作了明确的解释,宣传党的民族宗教政策,讲述红军的宗旨和北上抗日的决心。

5月1日,松赞林寺派出代表和各村差役,由夏那古瓦带领,捧着洁白的哈达,带着牛羊、青稞酒、酥油、糌粑等,到红军总部慰问。贺龙、任弼时等红军领导亲自迎接,并回赠了礼物。次日,贺龙等红军领导应邀到松赞林寺做客,松赞林寺以最高礼节迎接贺龙,破例举行了只有每年冬月庆祝丰收、祈祷吉祥如意时才举行的“跳神”仪式。贺龙将亲笔题写的“兴盛番族”红布锦幛赠送给松赞林寺,祝愿藏族人民繁荣昌盛。

5月3日,松赞林寺僧众及商人、富户打开仓库,向红军出售粮食、盐、糖等物资,有的藏民还把粮食无偿地送给红军。贺龙为夏那古瓦颁发了委任令:“兹委任夏那古瓦同志任中甸城厢及附近乡区安抚和招徕全体居民,并与本军采办给养,仰我全体民众一体知照。至本军全体红色军人,对夏那古瓦同志应加以保护和帮助,不得稍事为难,是为至要。此令。主席贺龙。”

红二、六军团在中甸停留期间,严格执行党的纪律和民族宗教政策,赢得了藏族中上层人士及广大群众的理解、支持和帮助,使红军得到了休整和补充。松赞林寺为红军筹集了青稞共2000斗约6万斤,还提供了牦牛、红糖、粉丝、猪肉、茶叶等食物,红军则按价付给银元。5月5日至8日,红二、六军团先后离开中甸,继续长征。这一段“民族团结一家亲”的佳话传颂至今。

红色记忆中长大的赵嘉林

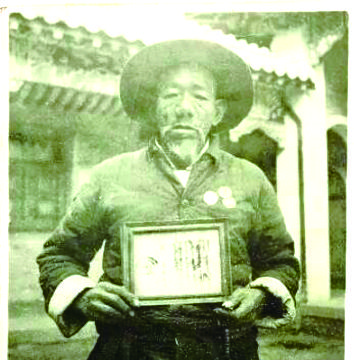

在独克宗古城77岁的赵嘉林老人创办的陈列室门前,一副对联引人注目:红色经典垂青史,壮举不因光阴逝。该陈列室布局分为图文展示区、实物陈列区。图文展示区主要介绍了赵嘉林的父亲赵阿印的红色故事和独克宗古城珍贵的图片资料和古城马帮文化。实物展示区展示了当年红军在赵阿印家办公用过的桌椅、巡逻时候用过的铁壳三方亮灯、平叛年代穿过的衣物、各类历史时期具有历史意义的报纸和刊物、粮票邮票、黑白电视机、收录机等。

在赵嘉林的成长过程中,红色记忆贯穿始终,他钟情红色收藏,于是创办了独克宗甸寨卡红色民居文化陈列室,收藏着上世纪六七十年代的毛泽东画像、像章、语录、宣传画、文献资料等藏品,林林总总有几百件。赵嘉林每天向前来参观的人一遍一遍地讲述红色遗迹甸寨卡的历史和他所了解的红色往事。只要有空,他的陈列室都开门迎客,不收取任何费用,让更多人了解发生在独克宗的红色往事。赵嘉林说:“缅怀革命先烈,弘扬革命传统,传承革命遗志,是盛世太平不可忘却的记忆,也是创办的陈列室的初衷。”

1936年4月,中国工农红军红二、六军团18000余人在军团长贺龙、政委任弼时的率领下胜利渡过金沙江后翻越雅哈雪山进入中甸,当地老百姓和松赞林寺僧众不了解情况,纷纷躲避、逃离。为动员民众回家,贺龙、任弼时等首长召开了一次藏团、汉团、商界代表座谈会,当时作为商家代表赵阿印参加座谈。在红军的教育指引下,赵阿印积极为红军筹办粮草、护理伤员。“小时候,父亲经常给我讲述贺龙、任弼时在迪庆的故事,每次讲故事,父亲的表情总是很激动,言语很深情。父亲的经历和情感,影响了我一辈子。”赵嘉林说。1940年,赵嘉林生于独克宗古城,在父亲耳濡目染的红色记忆影响下,1954年,14岁的赵嘉林参加了中国人民解放军,曾参加滇、川、藏地区平叛战斗。参军后,父子俩很少有机会聊起当年那些往事,但是父亲经历的一切早已在赵嘉林心里留下了深深的烙印。70多年来,红色文化已经融进了他的生命里。

一个迪庆红军长征博物馆讲解员的微笑

历史对于人们并不只是一种记忆。千百年来, 人们一代代地牢记着历史,重温着历史,在本质上就是希望找到自身发展的新的凝聚力,找到奔赴未来的勇气、经验和力量。记者来到迪庆州红军长征博物馆了解红军故事,瞻仰烈士的雕像,寻访红军的足迹, 也是在汲取更多的精神力量,激起自己向困难做斗争的勇气。

“一寸山河一寸血,一抔热土一抔魂。”迪庆红军长征博物馆的和晓燕给我们讲述红军的历史,她在讲解员的岗位上已经坚守了12年。12年间,她讲解了上千场解说,接待客人上万人次,从未出过差错。讲解员的工作看似平凡简单,实则作用不小。他们每天诉说的红色故事往往是参访者对当地红色文化认识的开始。他们通过饱含激情的声音,拉近已经远去的历史与现代人的距离,将红色的革命种子播撒在参访者的心中。

2007年8月20日,由肖克将军题写馆名,高原藏区首座以红军长征历史为题材的国防教育基地——迪庆红军长征博物馆正式建成并对外开放。该博物馆由贺龙纪念堂改建而成,占地2400平方米,外观为藏式民居风格,分7个展厅,馆内陈列内容以红二、六军团长征为主线,采取实物展览、文字图片介绍、光电互动等方式重现了1936年4、5月间中国工农红军长征途经迪庆时的感人场景及数十年来雪域高原发生的巨大变化。贺龙元帅的女儿贺晓明等74位红军后辈出席了开馆仪式。解放军总后勤部原政委李真将军的女儿,把将军生前亲笔题写的“发扬红军光荣传统”字幅交给博物馆收藏。红军后辈们还把签有1100多名老红军及后辈名字的红旗赠给博物馆。

长征路上的巨大变化

如今的清香树,风景优美,道路平坦。红军到达清香树后,严格执行党的民族政策,凡是没人在家,绝不进家门,席地露宿在山坡草甸之上。一路的采访中,流传着很多“军民鱼水情”的故事。

“红军长征途经此处时,早已人困马乏,所以选择这里作为宿营地。红军到达这里时,因听信国民党反动派的造谣宣传,当地年轻力壮的村民都上山躲了起来,只留下年迈的老人。看见村外有很多衣衫褴褛,还带着枪的人,老人们试着去看个究竟,因语言不通,双方只能用肢体手势交流。接触下来后,老人们发现红军和蔼可亲并不可怕,随后就上山把年轻人都叫了回来,把家里仅有能吃的东西拿出来送给红军,而军纪严明的红军绝不占百姓便宜,都以一倍或两倍的价格支付了银元。红军在这里短暂休整时,与村民之间的关系十分融洽,妇女们尽力帮着洗衣服、照顾伤员等,处处是军爱民、民拥军的场景,这为红军进县城打下了坚实的群众基础。”迪庆州委党史研究室主任孙彬涛介绍说。

经历80多年的风雨,小中甸镇村民的生活发生了巨大的改变。采访中,村里的培楚老人介绍说:“现在跟年轻人讲过去可能都没人信,过去我们几乎没有新衣服,大部分人都是自己种麻纺织麻布衣服穿,生活饥一顿饱一顿,现如今真的是吃穿不愁。是共产党带来了今天的幸福生活。尤其是十八大以来,村里老党员得到了组织的照顾和关心,村里的很多老人拿到国家给的养老金,没有什么可烦恼的,老百姓更加感谢共产党的好政策。”

在党的好政策扶持下,以前的泥巴路不见了,出现在人们面前的是宽广的水泥路,道路两边进行了绿化、美化,交通改善了,解决了出行难。党的惠农政策落实让农民生活水平有了很大提高。近年来,随着脱贫攻坚深入推进,迪庆村村寨寨旧貌换新颜,基础设施建设不断提升,水泥路硬化到片区,村组公路通到每一个小组,联户路通到每家。

一路感受

重走红军长征路对报道组记者来说,是一次“心灵之旅”。

报道组沿途采访了当年帮红军渡过金沙江的老船工后代和红军后人,参观了博物馆、贺龙临时住所、纪念碑和雕像群。当历史书籍和老人们口口相传中的一个个熟悉的地名如此真切地出现在报道组面前时,让每位记者感受到了一种震撼。当年的枪声已然沉寂,只有纪念碑默默地伫立,江水在静静地流淌,人民在平静地生活,大家真切地感受到今天的幸福生活来之不易。

李杰:重走当年的红军路,沿途的绿水青山、农家新居,还有那一张张怡然自得的笑脸,都在告诉我们:先烈们为之努力奋斗的目标正在实现,这片土地正在不断谱写新的传奇。一路走来,虽然匆匆,却每天都被感动着、被激励着。作为一名新闻工作者有责任有义务唤起人们对先烈丰功伟绩的记忆,大力弘扬长征精神。

记者在重走长征路中,不仅体验着长征路上的历史,而且体验着长征路上的现在,观察着长征沿线的巨大变化。走在长征路上,就是走在人民的生活之路上,重走长征路的意义就是提醒大家牢记历史。通过这样接地气的采访,让记者知道今天应该怎样去做,怎样去工作,怎样去为人民服务,怎样用手中的笔和相机做好人民新闻记者。这次重走长征路,对参加的记者来说,是一次感恩之旅、“补钙”之旅和精神的洗涤之旅、锻造之旅。

张斌:此次的记者再走长征路活动,给我留下了非常深刻的印象。一路走来无论是从金江、上江到小中甸,还是建塘镇,一个个历史的丰碑,篆刻下伟人们为了新中国奋斗的痕迹,仿佛把我的思绪拉回到那个遥远的年代,使我在思想上有了很大的提高,可以说是接受了一趟生动的党课教育。

作为一名党报记者,我深知此次红色之旅对于我们思想上的帮助非常巨大,细细品来,这一路的参观考察学习,竟如同一次党性教育的心路历程,让我心潮澎湃,受益良多。此次活动,让我重温了革命历史,缅怀了革命先烈;让我更加了解了当时红军是多么的辛苦,但更重要的是我领悟了什么叫做长征精神!

鲁茸追玛:历时4天,从香格里拉市金江镇到小中甸镇,由独克宗古城到松赞林寺,再从松赞林寺到尼西乡幸福村,记者在迪庆高原上一路追寻红军长征的足迹。到红军走过的地方探寻历史,走近群众听红色故事,在革命老区陈列馆、红军长征博物馆重温历史的记录,在红军战斗的地方缅怀牺牲的英雄……

金沙江水滔滔,如红军长征的激荡豪情,引得人心情随之激动。如今,迪庆人民继承“红军不怕远征难”的精神,迪庆各族人民珍惜现在和平稳定的美好时代,用长征精神共同创造更加幸福的明天。