“三江”毓秀写风流

——新中国成立70周年维西县经济社会发展纪实

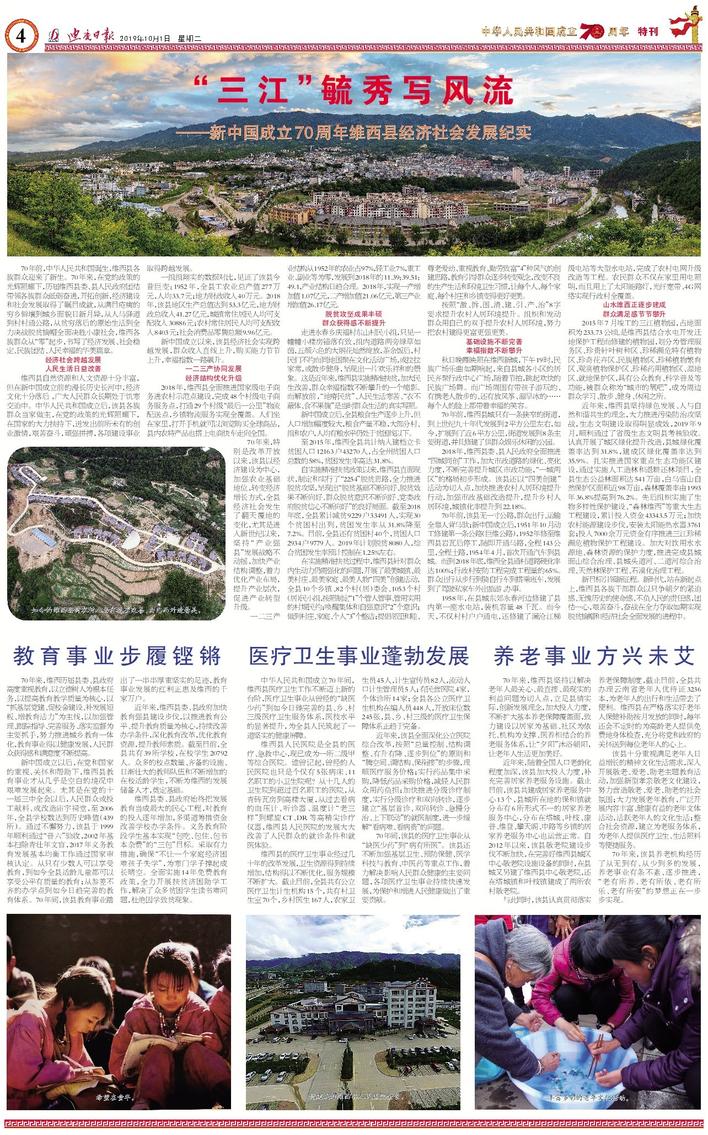

70年前,中华人民共和国诞生,维西县各族群众迎来了新生。70年来,在党的政策的光辉照耀下,历届维西县委、县人民政府团结带领各族群众砥砺奋进,开拓创新,经济建设和社会发展取得了瞩目成就,从满目疮痍的穷乡僻壤到城乡面貌日新月异,从人马驿道到村村通公路,从贫穷落后的原始生活到全力决战脱贫摘帽全面决胜小康社会,维西各族群众从“零”起步,书写了经济发展、社会稳定、民族团结、人民幸福的华美篇章。

经济社会跨越发展

人民生活日益改善

维西县自然资源和人文资源十分丰富,但在新中国成立前的漫长历史长河中,经济文化十分落后 ,广大人民群众长期处于饥寒交迫中。中华人民共和国成立后,该县各族群众当家做主,在党的政策的光辉照耀下,在国家的大力扶持下,迸发出前所未有的创业激情,艰苦奋斗,顽强拼搏,各项建设事业取得跨越发展。

一组组翔实的数据对比,见证了该县今昔巨变:1952年,全县工农业总产值277万元,人均33.7元;地方财政收入40万元。2018年,该县地区生产总值达到53.3亿元,地方财政总收入41.27亿元,城镇常住居民人均可支配收入30886元;农村常住居民人均可支配收入8403元;社会消费品零售总额9.96亿元。

新中国成立以来,该县经济社会实现跨越发展,群众收入直线上升,购买能力节节上升,幸福指数一路飙升。

一二三产协同发展

经济结构优化升级

2018年,维西县全面推进国家级电子商务进农村示范点建设,完成48个村级电子商务服务点,打通29个村级“最后一公里”物流配送点,乡镇物流服务实现全覆盖。人们坐在家里,打开手机就可以浏览购买全球商品,县内农特产品也搭上电商快车走向全国。

70年来,特别是改革开放以来,该县以经济建设为中心,加强农业基础地位,转变经济增长方式,全县经济社会发生了翻天覆地的变化,尤其是进入新世纪以来,坚持“产业强县”发展战略不动摇,加快产业结构调整,着力优化产业布局,提升产业层次,促进产业转型升级。

一二三产业结构从1952年的农业占97%,轻工业7%,重工业、副业等为零,发展到2018年的11.39:39.51:49.1,产业结构日趋合理。2018年,实现一产增加值1.07亿元,二产增加值21.06亿元,第三产业增加值26.17亿元。

脱贫攻坚成果丰硕

群众获得感不断提升

走进永春乡庆福村东山村民小组,只见一幢幢小楼房错落有致,组内道路两旁绿草如茵,五颜六色的大丽花灿然绽放,茶余饭后,村民们不约而同地围聚在文化活动广场,或拉拉家常,或散步健身,呈现出一片欢乐祥和的景象。这是近年来,维西县实施精准扶贫,加大民生改善,群众幸福指数不断攀升的一个缩影。而解放前,“地瘠民贫”、人民生活寒苦、“衣不蔽体、食不果腹”是当时群众生活的真实写照。

新中国成立后,全县粮食生产逐步上升,但人口增加幅度较大,粮食产量不稳,大部分村、组和农户,人均有粮水平仍处于贫困线以下。

至2015年,维西全县共计纳入建档立卡贫困人口12163户43270人,占全州贫困人口总数的58%,贫困发生率高达31.8%。

自实施精准扶贫政策以来,维西县直面现状,制定和实行了“2254”脱贫思路,全力推进脱贫攻坚,呈现出“脱贫基础不断向好、脱贫效果不断向好、群众脱贫意识不断向好、党委政府脱贫信心不断向好”的良好局面。截至2018年底,全县累计减贫9229户33491人,实现30个贫困村出列,贫困发生率从31.8%降至7.2%。目前,全县还有贫困村40个,贫困人口2934户9779人。2019年计划脱贫8080人,综合贫困发生率预计控制在1.25%左右。

在实施精准扶贫过程中,维西县针对群众内生动力仍需强化的问题,开展了最美城镇、最美村庄、最美家庭、最美人物“四美”创建活动,全县10个乡镇、82个村(居)委会、1053个村(居)民小组,按照制定“1”个管人管事、管用实用的村规民约;唤醒集体和自强意识“2”个意识;做到村庄、家庭、个人“3”个整洁;提倡邻里和睦、尊老爱幼、重视教育、勤劳致富“4”种风气的创建思路,教育引导群众逐步转变观念,改变不良的生产生活和环境卫生习惯,让每个人、每个家庭、每个村庄和乡镇变得更好更美。

按照“激、拆、围、清、建、引、产、治”8字要求提升农村人居环境提升。组织和发动群众用自己的双手提升农村人居环境,努力把农村建得更富更强更美。

基础设施不断完善

幸福指数不断攀升

秋日晚霞映照在维西新城,下午19时,民族广场乐曲如期响起,来自县城各小区的居民齐聚行政中心广场,随着节拍,跳起欢快的民族广场舞。而广场周围有带孩子游玩的、有携老人散步的、还有放风筝、溜旱冰的……每个人的脸上都带着幸福的笑容。

70年前,维西县城只有一条狭窄的街道,到上世纪九十年代发展到2平方公里左右,如今,扩展到了近6平方公里,街道发展到8条主要街道,并且修建了供群众娱乐休闲的公园。

2018年,维西县委、县人民政府全面推进“四城同创”工作,加大市政道路的绿化、亮化力度,不断完善提升城区市政功能,“一城两区”的格局初步形成。该县还以“四美创建”活动为切入点,加快推进农村人居环境提升行动,加强市政基础改造提升,提升乡村人居环境,城镇化率提升到22.18%。

70年前,该县无一寸公路,群众出行、运输全靠人背马驮;新中国成立后,1951年10月动工修建第一条公路(巨维公路),1952年修至维西县岩瓦后停工,随即开通马路,全程143公里,全程土路,1954年4月,首次开通汽车到县城。而到2018年底,维西全县通村道路硬化率达100%;行政村安防工程完成工程量的65%。群众出行从步行到骑自行车到搭乘班车,发展到了驾驶私家车外出旅游、办事。

1958年,在县城东郊永春河边修建了县内第一座水电站,装机容量48千瓦。而今天,不仅村村户户通电,还修建了澜沧江梯级电站等大型水电站,完成了农村电网升级改造等工程。农民群众不仅在家里用电照明,而且用上了太阳能路灯,光纤宽带、4G网络实现行政村全覆盖。

山水维西正逐步建成

群众满足感节节攀升

2015年7月竣工的三江植物园,占地面积为233.73公顷,是维西县结合水电开发迁地保护工程而修建的植物园,划分为管理服务区、珍贵针叶树种区、珍稀濒危特有植物区、珍奇花卉区、民族植物区、珍稀植物繁育区、观赏植物保护区、珍稀药用植物区、湿地区、就地保护区,具有公众教育、科学普及等功能,被群众称为“城市的氧吧”,成为周边群众学习、散步、健身、休闲之所。

近年来,维西县坚持绿色发展、人与自然和谐共生的理念,大力推进污染防治攻坚战,生态文明建设取得明显成效,2019年9月,顺利通过了省级生态文明县考核验收。认真开展了城区绿化提升改造,县城绿化覆盖率达到31.8%,建成区绿化覆盖率达到35.9%。扎实推进国家重点生态功能区建设,通过实施人工造林和退耕还林项目,全县生态公益林面积达541万亩,白马雪山自然保护区面积近98万亩,森林覆盖率由1993年36.8%提高到76.2%。先后组织实施了生物多样性保护建设、“森林维西”等重大生态工程建设,累计投入资金43343.5万元;加快农村能源建设步伐,安装太阳能热水器3761套;投入7000余万元资金有序推进三江珍稀濒危植物保护工程建设。加大对饮用水水源地、森林资源的保护力度,推进完成县城面山综合治理、县城头道河、二道河综合治理、天然林保护工程、石漠化治理工程。

新目标引领新征程。新时代,站在新起点上,维西县各族干部群众以只争朝夕的紧迫感、无愧历史的使命感、不负人民的责任感,团结一心,艰苦奋斗,奋战在全力夺取如期实现脱贫摘帽和经济社会全面发展的进程中。