托底民生 温暖民心

——新中国成立70年以来云南藏区民政事业发展回眸

迪庆地处滇西北一隅,是云南省唯一的藏族自治州,属全国五大藏区之一,藏语意为吉祥如意的地方。同时,迪庆又是全国“三区三州”深度贫困区之一,贫困面大,贫困程度深,是全国脱贫攻坚的主战场。

新中国成立以来,迪庆州在党中央、国务院和省委、省政府的关心支持下,保持了经济发展、社会稳定、民族团结、宗教和顺、人民安居乐业的大好局面,成为全国藏区跨越发展和长治久安的一面旗帜。迪庆民政工作在州委、州政府的坚强领导下,从无到有、从小到大,始终牢固树立“民政爱民、民政为民”的宗旨,不忘初心、牢记使命,团结一心、迎难而上,克服“2·3”“8·28”“8·31”等地震和“1·11”火灾带来的困难,开拓进取、奋力前行,抢抓国家支持西部发展、四省藏区发展、“三区三州”脱贫攻坚和灾后重建重大机遇,解放思想,奋力拼搏,倾心竭力服务民生,凝心聚力促发展,谱写了迪庆民政事业辉煌的新篇章。

民生保障水平不断提升

迪庆州以城乡低保、特困供养、医疗救助、临时救助为基础的新型城乡社会救助体系全面建立,保障标准和补助水平持续提高,救助范围不断扩大。城乡低保以规范化建设为抓手,实现了动态管理下的“应保尽保、应退尽退”。最低生活保障制度自建立以来,保障标准逐年提高。城市低保保障标准由1998年的140元/人月提高到2018年的557元/人月;农村低保保障标准由2007年的720元/人年提高到2018年的3840元/人年。城市低保和农村低保保障标准分别增长了4倍和5.3倍,有效保障了困难群众的基本生活。

70年来,迪庆州大力推进特困人员(即城乡“三无”人员和农村五保人员)供养这项民生工程,进一步提升特困人员供养水平,实现“应养尽养”,让特困人员过上了幸福安康的晚年生活。目前,特困人员供养标准已提高到7980元/人年,是70年前的170倍。同时,民政部门还全额资助城乡特困人员参加城乡居民医疗保险,特困人员生病住院后医疗费经医疗保险、大病医疗报销后,剩余部分全部由民政部门负责,实现了农村特困人员有病能医。

迪庆州自2005年开展城乡医疗救助以来,一直坚持问题导向,立足于发挥医疗救助和城乡居民大病保险保障困难群众基本医疗权益的基础性作用,以提升制度可及性、精准性和群众满意度为目标,着力通过加强两项制度衔接,提高医疗保险和医疗救助制度综合保障效益。迪庆资助低保对象、特困人员、建档立卡贫困人口等困难群众和我州农业户籍居民参加基本医疗保险,同时将建档立卡农村贫困人口全部纳入重特大疾病医疗救助。一方面,医疗救助报销比例不断提高,从原来的60%提高到70%。另一方面,全面实施重特大疾病医疗救助,将低收入家庭老年人、未成年人、重度残疾人、重病患者和因病致贫家庭重病患者纳入救助范围,根据患病家庭负担能力等情况,分类分段设置救助比例和救助限额,稳步提升救助水平。2011年,迪庆州启动城乡医疗救助“一站式”及时结算工作。以改变过去单一的医后救助方式,成功实现城乡医疗救助对象出院即可与医院网络结算,只需交纳自付费用的“一站式”救助服务,有效避免了群众往返奔波。据统计,2007年,迪庆医疗救助243人次,发放救助资金62.8万元;2018年,迪庆医疗救助347011人次,发放救助资金6513.52万元,有效缓解了因病致贫、因病返贫问题。

一直以来,迪庆州积极实施临时救助政策。临时救助是对日常生活中由于临时性、突发性原因造成基本生活出现暂时困难的家庭给予非定期、非定量生活救助的制度。2018年,迪庆临时救助54667人次,支出资金7091.54万元。

防灾减灾能力显著加强

作为自然灾害高发地区,迪庆州在应对地震、泥石流、山体滑坡等自然灾害过程中,不断探索防灾、减灾、救灾工作新机制,在建立多元化“防减救”格局、提升受灾群众保障水平等方面进展迅速。

迪庆州各级党委、政府始终坚持把防灾减灾救灾工作纳入重要议事日程,加强组织领导,不断健全政府主导、社会协作、公众参与的运行机制。健全自然灾害应急救助预案体系,出台《迪庆藏族自治州自然灾害应急救助预案》《迪庆藏族自治州“十三五”综合防灾减灾规划》等规范性文件,明确部门职责,细化部门分工,构建了州、县、镇、村四级救灾应急预案体系,建立了部门间灾害预警预报和灾情会商制度。加强和规范报灾与核查,及时做好受灾群众应急救助、过渡性生活救助、冬春救助、倒损农房恢复重建等工作。自1978年以来,累计下拨救灾资金约8亿元,完成倒损民房重建约10万余户。

同时,迪庆州还加强救灾物资储备仓库的建设。目前,全州有州级储备库一个,县级储备库3个,乡镇储备点1个。州救灾物资储备库是“8·28”“8·31”地震恢复重建项目,投资800万元,建筑面积3632平方米,于2016年完成建设并投入使用。根据云南省救灾物资管理标准化建设要求,迪庆藏族自治州民政局争取建设资金50万元,与代储管理经费30万元合并使用,解决了救灾仓库的分区储备、标准堆垛,通风、避光、防晒、物资搬运工具等问题。结合历年来防灾减灾救灾工作经验,迪庆州民政局加大县乡两级救灾物资储备库建设力度,通过多方努力,在“十三五”规划中,迪庆州将三个县市级救灾物资储备库、10个乡镇救灾物资储备点建设纳入了项目规划。每个县级救灾物资储备库建设规模为800平方米,计划投资200万元;每个乡镇救灾物资储备库建设规模为500平方米,计划投资125万元。目前,维西县救灾物资储备库已开工建设,投资180万元,建筑面积800平方米,其余项目正在开展前期工作。

灾害预警及灾害信息收集、传递、评估,是应对自然灾害的重要一环。迪庆州民政局切实加强基层灾害信息员队伍建设。根据工作需要和人员岗位变动情况,对各行政村(社区)灾害信息员及时进行调整补充,实行动态管理。目前,已全面建立起了州、县(市)区、乡镇、村(社区)联动的灾害信息员队伍,实现了每个乡镇、村(社区)均设有1名灾害信息员,现有人数222名。

比灾害更可怕的,是对灾害的无知。增强防灾减灾意识,识别灾害风险,掌握避险逃生技能,是应对自然灾害的重要举措和方法。一直以来,迪庆州民政局积极开展防灾减灾宣传教育活动,全方位、多角度地开展防灾减灾宣传教育活动,大力推进防灾减灾宣传进社区、进学校、进企业、进农村。据统计,截至目前,共30余万人次受教育。

社会福利事业蓬勃发展

面对人口老龄化的严峻形势,近年来,迪庆州各级党委政府高度重视,抢抓全国养老服务体系建设和“十二五”中央支持“青海、四川、甘肃、云南”四省藏区经济社会发展机遇,整体谋划,多措并举,加快推进以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的社会养老服务体系建设,努力开创迪庆州养老服务事业发展的新局面。

为从根本上解决迪庆托老、养老、敬老难等问题,改善城乡养老现状,充分发挥政府兜底保障作用,“十二五”以来,迪庆积极筹措资金申报项目。截至2018年,迪庆州共有养老服务机构 86个,其中城市公办养老机构6家(迪庆州城市中心养老院、维西县城区中心敬老院、德钦县城市中心敬老院、德钦县社会福利院、迪庆州社会福利院已投入使用,维西县社会福利院建成待使用);农村敬老院9家(开发区敬老院已投入使用,其余敬老院均在建或已建成暂未投入使用)。同时,为满足居家和短期无人照料的老人的养老服务需求,全州建设居家养老服务设施(居家养老服务中心、日间照料中心、农村互助养老服务站、老年活动中心)71个。项目建成后,将新增1460个养老服务床位,全州养老服务床位将达到2100张,每千名老人拥有养老服务床位从“十一五”末的8张增加到40张。同时,迪庆州还继续开展养老服务质量提升专项行动,并及时开展养老院投保工作,确保养老机构综合责任保险工作落实到位。2018年,为老年人办理爱心卡免费乘坐公交车,并为7182名80岁以上老人和城乡特困老人购买了意外伤害保险。全州6201名高龄老人领取414.22万元补贴。

全面建立了孤儿、城镇“三无”人员基本生活费补贴制度。共保障孤儿171名,集中和分散生活费标准分别达到1774元/人月、1074元/人月。2018年,全面提高困难残疾人两项补贴,在省级的标准上,平均提高了26.7元。2018年8月15日,州儿童福利院正式开院。由于受人员编制问题制约,迪庆州民政局引进苗圃行动(香港)共同开办迪庆州儿童福利院。截至目前,院内共有48名儿童。大力开展公益慈善活动,2018年春节期间慰问了全州集中供养特困老人和112户困难群众,发放慰问金10万元。完成了德源希望教育救助中心和LDS慈善协会捐赠的167台轮椅的发放工作。为2户因病致贫的家庭,解决了5万元的医疗费用。为17名骨病患者牵线搭桥,使其得到云南省骨科医院全免费手术治疗。

双拥优抚安置成效显著

迪庆州深入开展国防和双拥宣传教育,密切了新形势下的军地军民关系。香格里拉市连续七次获得云南省双拥模范县;2012年、2016年两次荣获全国双拥模范城(县)。优抚对象保障稳步提高,每年定时调整优抚对象抚恤补助标准,共保障重点优抚对象2751名。2015年以来,累计发放抚恤生活补助金5428.45万元;按时足额发放自主就业退役士兵一次性补助经费307.07万元;发放义务兵家庭优待金385.43万元;发放自谋职业退役士兵自谋职业补助金71.265万元;将符合条件的重点优抚对象纳入了城乡低保;为921名重点优抚对象实施了大病医疗救助;为74 名重点优抚对象实施了危房改造;为在乡伤残军人和长年生病的在乡老复员军人补助医疗费60多万元;为重点优抚对象举办农业科技培训班 18期,技术服务110多次,创业培训1次,参加培训160人,取得创业培训证书155人,优抚对象“三难”问题得到进一步解决。此外,迪庆州深化城镇退役士兵安置改革,自开展安置工作以来累计安置符合条件退役士兵608人。

社会治理能力实现新提升

一直以来,迪庆州积极争取中央和省级资金强化城乡社区硬件建设。据统计,迪庆共投入1000余万元,补助城乡社区服务体系建设项目42个;在各级组织、民政部门的关心支持下,多渠道筹资2亿多元,建设1045个村(居)民小组活动场所。迪庆州不断加强基层组织建设力度,通过健全激励保障机制、完善考核评比、不断增强经费投入,使村干部干事创业的氛围明显增强,有力推动了农村经济社会发展、和谐稳定。全州村组干部待遇大幅提高,村主任待遇从“十一五”期间每月800元至1000元提高到一肩挑主任每月3000元,村(居)委会主任每月2600元至3500元;副主任从每月600元至800元,提高到2200元。村民小组长原来没有任何补贴,现在每月可获得补贴500元。村“两委”党总支工作经费从“十一五”期间的每年2000元至5000元不等提高到每年50000元。社区党总支工作经费已达到每个社区每年70000元。

为进一步健全和完善村居民自治组织的事务管理体系,强化监督制约机制,促进村(社区)“两委”班子成员廉洁奉公、干净办事的能力,2013年我州试点村务监督委员会组织,2016年进一步建立和完善村(社区)监督委员会。完成全州193个村(居)委员会监督委员会选举工作,并及时制定印发了《关于建立健全村务监督委员会的实施意见》等制度文件。同时,我州还制定出台了《迪庆州关于加强城乡社区协商的实施意见》。《意见》的出台,提高了群众参与的积极性,变“替民做主”为“让民做主”,既有效发挥了党组织的组织领导协调推动作用,又充分发扬了民主、汇聚了民智、凝聚了民心,进一步强化了村(社区)党组织的领导核心地位。

为深化民主决策、民主监督、民主管理、民主协商以及落实源头治理腐败,2015年以来,迪庆州对所有村(社区)的主任、副主任开展年度述职述廉测评工作。班子成员述职述廉及测评情况计入本人廉政档案,作为业绩评定、奖励惩处和选拔任用的重要依据。该项工作是迪庆首次也是云南省首家开展。

为加强村(居)民委员会规范化建设,提升村(居)民委员会服务能力,进一步促进城乡社区治理体系和治理能力现代化,2018年3月,迪庆州完成了193个村(居)民委员会基层群众性自治组织特别法人统一社会信用代码录入颁发工作。

近年来,迪庆州积极探索创新城乡社区治理、提升农村服务水平,先后制定印发了《迪庆州关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》《迪庆州关于深入推进农村社区建设试点工作的实施意见》《迪庆州城乡社区服务体系建设规划方案2016-2020年》 《迪庆州关于实行社区工作准入制度的实施意见》等文件,争取到2020年基本形成基层党组织领导、基层政府主导的多方参与、共同治理的城乡社区治理体系。

社会治理创新是推进国家治理体系和治理能力现代化的要求,发展社会工作无疑是创新社会治理体制机制的重要组成部分。今年来,迪庆通过搭建社会组织孵化基地,打造“三社联动”服务平台、社会工作专业人才培养基地、社会组织孵化中心。2019年4月2日,正式注册成立“迪庆州社工人才孵化服务中心”。中心以社工助力脱贫攻坚为服务宗旨、积极响应国家发挥社工参与“三区三州”脱贫攻坚工作的号召,通过运用社会工作专业理念、方法,链接资源、发展产业,激发村民凝聚力和内生动力,推进“社会组织+社工+农村社区”的“三社联动”服务机制建设。

此外,推进社会组织登记管理体制改革,2018年全州共有社会组织360家,覆盖的行业领域更加广泛。

公共服务体系不断完善

1997年起,迪庆州先后开展了滇藏线、川滇线、迪怒线的勘界工作。州、县勘界办人员和政府分管领导先后17次实地踏勘、收集资料,并与西藏自治区、四川省,丽江市、怒江州勘界人员协商、座谈。最终于1999年、2001年全面完成了滇藏线、川滇线、迪怒线的勘界任务。1999年1月4日,迪庆对州内县界开展勘界工作,历时3年勘定工作全面结束。为进一步巩固勘界成果,迪庆已圆满完成了滇藏线、川滇线、迪怒线第二轮、第三轮联检工作。目前,全州边界线周长1379.3千米,与四川省的边界线长490千米,与西藏自治区的边界线长253千米,与怒江州的边界线长301.8千米,与丽江市的边界线长334.5千米。州内县界总长228.4千米。

攻城难,守城更难。界线勘定后,如果管理工作跟不上,随着边界地区资源开发和利用程度的加深,纠纷极易抬头。为此,2008年,迪庆州全面启动了平安边界建设活动,先后制定了《平安边界建设联席会议制度》《平安边界创建实施方案》以及《平安边界考评实施细则》。

在推动经济社会发展和城镇化进程中,“撤并”成为不可避免的热门话题。2001年12月17日,经国务院批准,中甸县更名为香格里拉县。2002年,香格里拉县小中甸乡、金江乡,德钦县奔子栏乡,维西县叶枝乡、塔城乡经省政府批准撤乡设镇。2005年11月,经省人民政府批准,香格里拉县格咱乡政府驻地搬迁。2011年9月28日,经省人民政府批准,维西县永春乡和保和镇行政区划进行调整,永春乡政府驻地搬迁。2015年6月19日,香格里拉县撤县设市为香格里拉县级市。

地名,是生活、工作、交往中不可或缺的工具。1989年,迪庆州开展地名标志设置工作。至1990年,完成香格里拉市(中甸县)设置地名标志4146块。1992年开始,全州开展了地名补查和资料更新工作,全面补查了地名6075条。1997年完成6024条地名的外业调查,收集资料和内业整理,完成了县、乡(镇)及重要的地理实体、文字概括。标绘地形图9套243幅,绘制了县城平面图3套9幅。2014年下半年起,开展全国第二次地名普查工作,对辖区内的地名及相关属性信息进行了全面的调查、补充、更新、完善,基本摸清了30年地名变化情况,建立完善了地名数据库,共采集了11大类地名信息10180条,其中陆地水系地名715条,行政区域地名33条,群众自治组织地名192条,非行政区域地名196条,居民点地名4746条,陆地地形地名2054条,交通运输地名789条,水利、电力、通讯设施地名262条,纪念地、旅游景点地名199条,建筑物地名107条,具有地名意义的单位地名887条。

迪庆州加强殡葬改革政策宣传,先后新建殡仪馆3个。按照习总书记在云南视察时提出的“当好生态文明建设排头兵”的要求,大力推进公益性公墓的建设,积极开展专项整治,持续加大殡葬改革与管理力度,形成了政府领导、民政牵头、部门配合、上下联动,共推殡葬改革的良好局面。目前,迪庆划定的火化区,覆盖26个乡镇,143个村(社区),1172个村(居)民小组,覆盖国土面积18681.98平方公里,占全州国土总面积的80.5%;覆盖人口21.2555万人,占全州人口总数的54%。2012年以来,共投资1000多万建成了迪庆经济开发区和维西县公益性公墓。规划建设香格里拉市公益性公墓,并完成前期工作。

民政工作关系民生、连着民心,是社会建设的兜底性、基础性工作。70年风雨兼程,70年改天换地,迪庆民政工作每一张温暖人心的民生成绩单,都有力服务迪庆州的跨越发展和长治久安。当前正处在全面建成小康社会的决胜阶段,人民追求美好生活的愿望十分强烈,迪庆民政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,革弊鼎新、攻坚克难,织密扎牢民生保障“安全网”,努力推进民政事业改革发展再上新台阶。

副省长和良辉在州长齐建新等领导的陪同下,到州儿童福利院调研。

州儿童福利院开院一周年活动上,福利院儿童为来宾表演舞蹈。

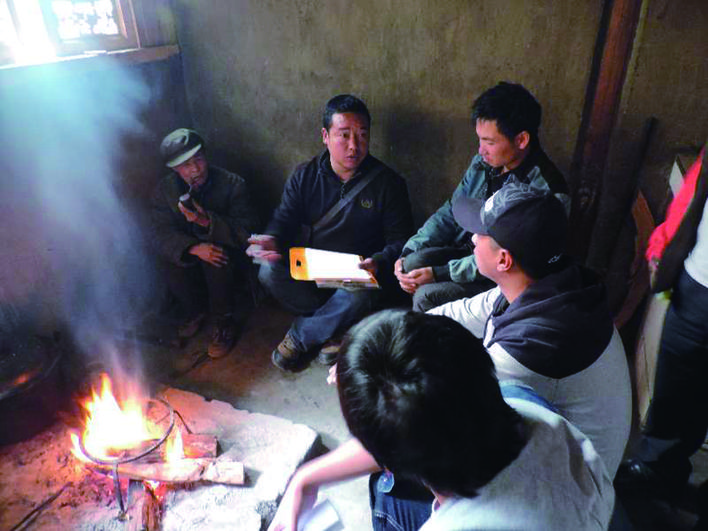

州民政局向扶贫挂钩点群众发放春节慰问物资。