驰骋在中甸草原的藏七连

● 祁继先

(上接2020年9月11日第四版)

第二次武装叛乱

1951年2月,中甸实权人物汪学鼎开始秘密串连上四境及三坝的藏、回、彝族上层人物,要富人团结起来,对付共产党。他安排杨振华负责组织三坝区,汪曲批负责组织小中甸,他本人负责组织喇嘛寺、大中甸、尼西、格咱、东旺几个区的的实力人物和民众,并联络了乡城、稻城、盐井、德钦等地的喇嘛、土司、头人,做好对付人民政府的准备。

为了维护“政教合一”的封建土司制度,维持他在中甸地区的统治地位,1952年3月,在平息杨振华第一次武装叛乱还不到一年的时间里,汪学鼎的侄子——小中甸千总、区长汪曲批撕下伪装,在小中甸地区制造混乱,挑起中甸第二次反革命武装叛乱。他们在小中甸一带公开杀害过路百姓,公然对抗人民政府,使刚刚和平解放的中甸遭受了重创。解放军从丽江出发,紧急集结于小中甸地区,在开展政治攻势的同时展开强大的军事攻势,先后围攻了洋塘山神庙、布龙谷、碧古等地的叛匪。

汪曲批在小中甸进行武装叛乱时,汪学鼎在喇嘛寺坐阵指挥。后来他看到汪曲批不敌解放军,节节败退后,便亲自带领一部分人马先期赶到东旺遥控指挥。汪曲批由小中甸经大宝寺、次浪村向东旺方向败退。廖运周师长从战略全局出发,命令部队网开一面,放汪曲批等人向东旺雪山峡谷逃窜。当时已在东旺满布姜村等候多时的汪学鼎待汪曲批一伙赶到后,便率众钻进了新联村梅纽扎宗神山岩洞。

5月28日,解放军先头部队到达东旺新联村,将负隅顽抗的汪学鼎一伙团团包围在梅纽扎宗神山岩洞里,并在各个垭口部署部队把守。为了便于指挥作战,身患盲肠炎的廖运周师长坐着担架,忍着剧痛,亲自赴前线指挥战斗。部队在包围岩洞期间,几次派人送去劝降信。看到藏身之地被围的水泄不通,汪学鼎叔侄自知已经山穷水尽,走投无路,于是在6月下旬走出岩洞,下山缴械投降。

解放军在广大人民群众、爱国上层人士的通力合作支持下,历经5个多月,终于取得了中甸地区第二次平叛斗争的胜利。平息中甸第二次叛乱共歼敌56人、争取投诚55人、解救被胁迫上山的群众400余人,缴获各种武器326支、子弹7000余发。

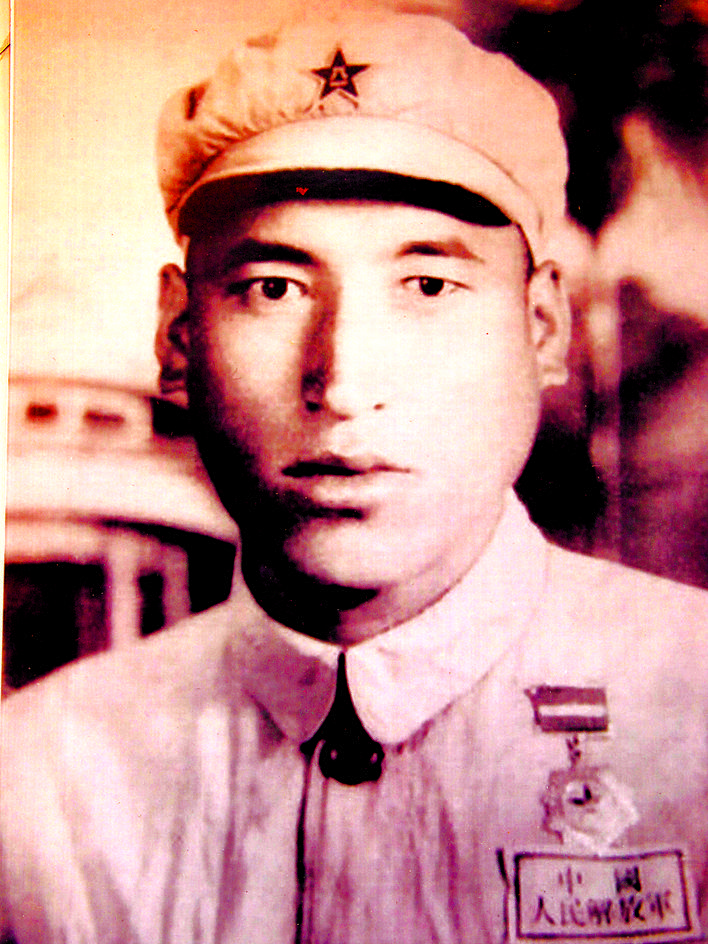

在平息中甸第二次武装叛乱和围攻梅纽扎宗神山岩洞的部队里有两位藏族战士惹人注意,一位是身材高大、挎短枪、紧随廖师长的藏族战士杨大都,当时他是廖师长的警卫员加翻译;另一位是身材敦实、手端冲锋枪的藏族战士马正坤,他与汉族战士并肩作战,经历了攀悬崖、攻岩洞的战斗过程。这两位同志后来成为了“藏七连”的主要领导。

二、中甸民族基干队在斗争中诞生

经过两次平叛斗争,中甸县委、县政府迫切希望在中甸建立一支既懂本民族语言又会说汉语、既有文化又懂军事技术的民族干部队伍。云南省委对此深表认同。1952年7月,中国人民解放军云南省军区和丽江军分区下达了在中甸、德钦、维西、碧江、贡山等县组建民族基干队的命令。中甸县委、县政府遵照上级指示,积极行动起来,吸收120名本县各民族优秀儿女,组成共产党领导的民族武装——中甸民族基干队,由丽江军分区直接领导,同时受县委、县人民政府领导,属部队序列编制。它的主要任务是为当地培养军地两用的少数民族干部。

中甸民族基干队成立之初,上级从十四军四十二师师直运输连及其他连队中抽调多名优秀干部战士到民族基干队里工作,其中包括8名干部(分别是贾来宝、梁永生、刘声、候兴安、郑朝林、杨宏连、蒋志贵、王同庆)和12名老班长。全队共有10个班120名学员,以藏族为主,还有纳西、傈僳、彝、回、苗、汉等民族。民族基干队的学员是通过各区县人民政府批准、介绍、选送到民族基干队的,但也有不少是自己主动要求参加的,比如,旺扎、拉茸培初、喻国泰、小农布、达拉培初、赵嘉林等。

小农布出生在东旺境白堆村,他家祖祖辈辈是地主家的奴隶,他五六岁时就给地主家放牛放羊,吃不饱穿不暖,童年时期没有穿过一双鞋。十四五岁就要像大人一样上山砍柴、积肥,下地做犁地、除草、耙地、收割等重体力活,还要常常挨打受骂。解放军前来说服汪学鼎投降时,小农布亲眼见到了解放军不拿群众一针一线、对人和蔼可亲、为穷苦老百姓做好事,由衷钦佩,非常向往。后来听说中甸成立了民族基干队,专门招收穷苦出身的青壮年,在那里吃得饱、穿得暖,还可以学习文化。于是,他趁着上山干活的机会,偷偷奔向中甸,加入了民族基干队。

小中甸籍老战士旺扎在小中甸经营所里养马。他特别喜欢枪,很羡慕解放军,参军打仗是他的愿望。14岁第一次报名民参军时因年纪太小被拒绝了,第二年,中甸民族连刚打完侧庸解围战来到小中甸,旺扎又起了当兵的心思。他找到老乡杨青文,请他介绍自己参军。杨青文对他说:“想当兵很好啊,可是你跟我说没用,要跟连长去讲。”还给他出了些主意。旺扎跑到连长那里要求参军,因他太小,连长说得他父母亲同意才行。旺扎一听有戏,连忙说:“我现在就去找爸爸妈妈,告诉他们我要去打坏人,他们肯定会同意的。”但他心里明白,妈妈是绝对不会同意的,于是刚跑到半路他就折回来,谎称父母同意了。连长早就看穿了旺扎的心思,仍然坚持不收留他。但旺扎却铁了心要当兵,部队走到哪里,他就跟到哪里,寸步不离,战士们也都很喜欢这个活泼可爱的少年。一个月后,连长看出旺扎人小志气高,很能行军,便给他发了军装和枪,把他安排在连部。当年旺扎刚满15岁,他摸着手里的卡宾枪,别提心里多高兴了。

建队初期,队员(学员)多数是翻身的农奴子弟,对党的“团结第一,工作第二”的方针政策很不理解,对统一战线的重要性认识模糊,对不马上进行土地改革,任凭土司头人剥削老百姓的做法想不通。在政治课上,队领导结合中甸面临的形势和任务,给队员们讲解了党的方针政策和云南省委确定的“云南今后相当一个时期内,要把统战作为中心工作”的指示精神,通过反复学习教育,大家明确了统一战线的地位和作用,懂得了民族地区执行党的民族宗教政策的重要性和必要性,明白了团结、信任、调动民族进步上层人士是落实党的统一战线政策的一个重要组成部分。

三、民族基干连改编为公安边防第三连

1954年,中甸民族基干队改编为中甸民族基干连,其任务大体与民族基干队差不多,所不同的是加大了军事训练力度,努力将各民族战士培养成能文能武的革命战士。

1955年,中国人民解放军总政治部主任肖华上将到云南边疆视察部队工作,在走访了几个少数民族基干连,进行深入的调查研究后,作出指示:这些连队起到了“战斗队、工作队、教导队、生产队”的作用,要大力发展这种少数民族武装,整个边防部队都需要大力吸收培养当地少数民族的干部、战士。

1956年8月1日,中国人民解放军丽江边防军分区下达了整编命令,将在迪庆境内原有的3个民族基干连改编为云南公安边防部队:中甸民族基干连改编为云南公安边防十三团第三连(“藏七连”的前身);维西民族基干连改编为云南公安边防十三团第四连;德钦民族基干连改编为云南公安边防一团第六连。杨大都为云南公安边防十三团一营三连连长,郭儒贤(汉族)为指导员,陈云奎(汉族)为副连长,除了指导员、司务长、医助、文书、司号员以外,班排连的各级负责人都由藏族、纳西族、傈僳族同胞担任。全连由3个步兵排、9个步兵班、1个炊事班组成,一共有138名干部战士。

在指导员郭儒贤和副连长陈云奎到中甸公安连上任前,省军区和丽江军分区首长交代任务:一是要做好改编工作;二是连队要为当地培养输送一批德才兼备的民族干部,并要随时接受新的战斗任务;三是连队既由丽江军分区指挥,又受中甸县委和县政府的领导,一切调配都要服从县委的直接领导。 (未完待续)

①

图①为民族干部培训班上课现场。

图②为民族连战士合影。

图③为云南公安边防十三团一营三连连长杨大都。

②