金色的希望

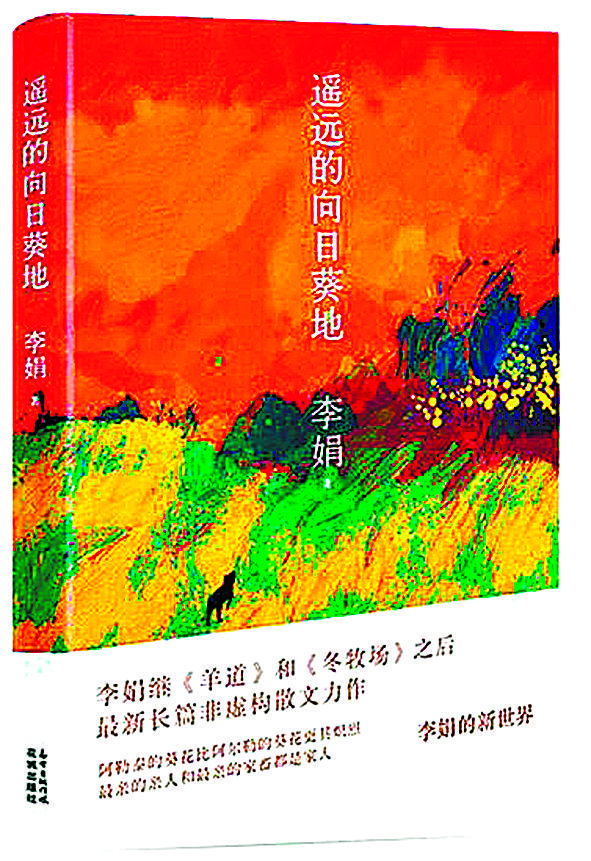

——读李娟散文集《遥远的向日葵地》

■和智楣

夜读时,再次随手翻开李娟的散文集《遥远的向日葵地》。窗外,深秋的夜色,清冽而又悠远,整个世界都已沉睡过去。独自坐在书房的我,却随着阅读的不断深入,仿佛接受到万道阳光,透过李娟笔下那遥远的向日葵地,那一片片斑驳摇曳的向日葵叶子,热烈地在心底留下无数的光圈和叠影。

去年以来,这已不是我第一次在夜读时,不由自主地伸手捧起这本书。每次,即使坐在小小的书房里,即使夜已深沉到只有风的呢喃,我也能清晰地闻到远在阿勒泰角落里,乌伦古河南岸上那成百上千亩向日葵的淡然香气,听到忙碌的蜜蜂在幸福地吟唱,看到数万棵向日葵一起成熟饱满时呈现出的灿烂。那些属于丰收的欣悦和艰苦劳作的辛酸,裹挟着苍茫戈壁的广阔孤独一起漫上心头,将我一次又一次淹没。

事实上,我并没有去过阿勒泰,甚至从未见过成片的向日葵地。在此之前,我对向日葵的印象,也仅只停留于耀眼的金色那热烈到几近繁复的存在。可李娟笔下的向日葵地,却向我敞开了一个陌生而辽阔的世界,让我猛然间意识到自己曾经对那片金色的孤陋寡闻。我只看到了金色的热烈和夺目,金色之前,金色之后,金色之中的种种沉重与灵动,我一无所知。

就如李娟所说:“向日葵有美好的形象和美好的象征,在很多时候,总是与激情和勇气有关。我写的时候,也想往这方面靠。可是向日葵不同意。种子时的向日葵,秧苗时的向日葵,刚刚分叉的向日葵,开花的向日葵,结籽的向日葵,向日葵最后残余的杆株和油渣——它们统统都不同意。它们远不止开花时节灿烂壮丽的面目,更多的时候还有等待、忍受与离别的面目。”

在那片遥远的向日葵地上,金色是如此来之不易。贫瘠缺水的土地,猛烈且常常毫无征兆的风沙,一眼望不到边际的戈壁滩的荒凉与孤独,旱灾以及各种动物虫害的频繁侵袭。一株向日葵从播种、育苗、生长到成熟,要经历多少艰难和险阻,才能最终绽放出璀璨耀眼的金色?那片炫目的金色背后到底深埋着怎样令人窒息的重负和艰辛?这一切的一切,只有生活在那里的人们才能一一解答。

作为无数北疆戈壁耕种者中的普通一员,李娟和她的家人如同那片同样扎根在那里的向日葵,在那遥远的土地上留下了无数的汗水和期待。她是每一株向日葵从头到尾如何播种如何收获的目睹者参与者,也是恶劣环境中,人与万物连同茫茫大地结盟后滋长出的深厚情谊的见证人。因为对那片土地的无限眷恋和难以割舍,李娟用自己特有的细腻而清亮的笔触,以娓娓道来的叙述方式,饱含热情地记载了生活在那里的人们是如何用爱、知足、坚韧,将贫穷的日子过得有滋有味、充满欢乐和希望的。

而吸引我的正是这种深藏于金色中的,虽然异常沉重却又充满希望的生命力。它让戈壁荒漠中的劳作和生活,显得既不浪漫也不悲壮,也让坦然面对生存挑战的韧性,成为化解琐碎和苦难的一种可能。为了生活,每一年的播种和收获都是一个等待、隐忍、艰辛劳碌的过程,然而支持那里的人们走下去的,是实实在在的生活梦想,是人与人之间的相偎相依,是生命对生命的依恋和怜惜。

夜渐深沉,今夜深秋清凉的风,让我再次看到李娟那片遥远的向日葵地里波涛汹涌着的耀眼金色。如今,我已懂得了那片金色之外的一切,知道它所有等待、忍受与离别的面目,知道它最终咄咄逼人的美丽,知道它最终金光四射的盛况。此时此刻,那片远在北疆的向日葵离我是如此之近,近得仿佛只要我伸出双手,就能触手可及。