鲁迅与云南籍共产党员

(上)

● 郑千山

鲁迅是中国现代文学的旗手,也是“思想、行动、著作都是马克思主义化的”“文化新军的最伟大和最英勇的旗手”。“鲁迅是中国文化革命的主将,他不但是伟大的文学家,而且是伟大的思想家和伟大的革命家。鲁迅的骨头是最硬的,他没有丝毫的奴颜和媚骨,这是殖民地半殖民地人民最可宝贵的性格。鲁迅是在文化战线上代表全民族的大多数,向着敌人冲锋陷阵的最正确、最勇敢、最坚决、最忠实、最热忱的空前的民族英雄。鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。”这是中国共产党伟大领袖毛泽东对他至高的评价。鲁迅的一生结交过许多中国共产党员,如陈独秀、李大钊、瞿秋白、沈雁冰、萧三、冯雪峰、柔石、殷夫、毕磊、胡风、杨之华、周扬、成仿吾、李初梨等等,交往的时期不同,交谊也或深或浅,有合作,也有争论。在20世纪30年代“左联”时期,鲁迅还在党的领导下从事“左翼”文化工作,他与瞿秋白的战斗友谊,更是中国共产党党史和中国现代文学史上的佳话,鲁迅曾集清代学者何瓦琴句赠瞿秋白:“人生得一知己足矣,斯世当以同怀视之!”把当年的共产党领袖引为“知己”。

鲁迅在与共产党员的交往中,也有不少云南籍共产党员,如王有德、柯仲平、陆万美、艾思奇、雷溅波等,这些交往与交流,书写了云南中国共产党党史和云南现代文学史中独特的篇章。

先说鲁迅与王有德。

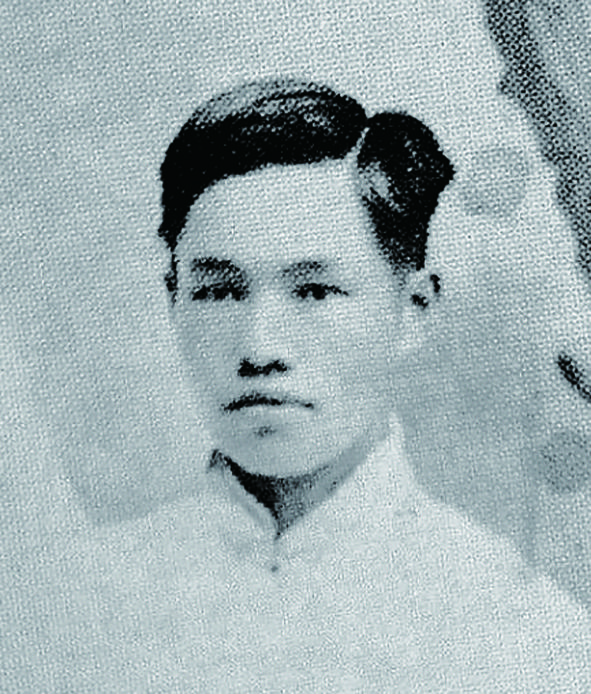

王有德是中国早期著名的共产党员、革命先驱,也是鲁迅的学生。他字叔邻,1897年生于云南阿迷(开远)红果树村(现属文山壮族苗族自治州砚山县平远镇)。王有德自幼聪颖,读书勤奋,后陆续就读于阿迷县立初级中学及云南省立第一中学,1918年,考入北京大学德语系预科班学习。在北大校长蔡元培等的帮助下,王有德一方面勤工俭学,一方面发愤苦读,1919年至1923年他读完德语系毕业留校任助教。同时,他又进入北大国文系选读中国文化。

王有德在北大期间,时任北大图书馆主任的李大钊经常邀约思想进步、谙习外文的学生到图书馆整理书籍,德语专业的王有德便是其中之一。在这里,王有德开始涉猎马克思、恩格斯等的著作,成为我国早期共产主义知识分子之一。1920年3月,在李大钊的倡导组织下,由19个人秘密发起成立了国内最早学习和传播马克思主义的进步团体——“北京大学马克思学说研究会”。研究会的成立,在中国开了系统研究马克思主义理论的先河。王有德便是19个发起人之一。1919年五四运动前夕,王有德参加了由陈独秀领导的“秘密行动小组”,串联发动学生上街示威游行。后来他又参加了著名的五四运动。1920年3月,“北京大学马克思学说研究会”成立后,王有德等以研究会为阵地,参与翻译了《共产党宣言》等马克思、恩格斯的著作,大力宣扬马克思主义。

中国共产党成立后,北京支部在李大钊领导下,为扩大马克思主义宣传阵地,决定把“北京大学马克思主义学说研究会”公开,经蔡元培校长同意,1921年11月17日《北大日刊》上刊出启事,招募研究会会员,王有德等19名会员作为发起人在启事上签名。启事刊出后,恽代英等校内外青年、学生、教授、工人近300人先后加入了研究会。

1920年11月,王有德加入由李大钊创建的北京社会主义青年团,并出席了青年团第一次代表大会,成为中国最早的青年团员之一。1921年初,邓中夏、王有德等7人组成“五一”运动委员会,组织领导1000多名长辛店铁路工人举行了中国工人阶级第一个纪念“五一”国际劳动节大会,会上喊出了“劳工万岁!”“共产党万岁!”等口号,正式成立“长辛店工人俱乐部”,使中国工人阶级第一次有了自己的工会组织。

同年,王有德担任在工人中影响很大的《工人周刊》北京劳动通讯社的编辑委员,他撰写了大量稿件,为在工人中传播马克思主义学说和进步思想作出了突出贡献。《工人周刊》是大革命时期持续时间最长的党刊之一。1922年,经罗章龙介绍,王有德加入了中国共产党。

大革命失败后,怀着报效国家的志向,王有德投笔从戎,他1926年进入位于广州的黄埔军校学习,并任黄埔军校编辑处上尉编译官。在广州,王有德遇到了北大校友、同乡、时任黄埔军校政治部宣传科长和政治教官的王德三,中国革命前途和云南共产党组织发展等成为了他们共同探讨的话题。从黄埔军校毕业后,王有德经云南籍国民革命军十一军政治队长李一平介绍到国民革命军十一军任营长,随部队东征讨蒋。1927年8月1日晨,他在叶挺麾下参加了中国共产党领导的八一南昌起义,后转入十九路军补充第一团任团长。1932年1月28日,淞沪抗战爆发,十九路军在全国人民抗日高潮的推动下,奋起抗战,王有德身先士卒,率部英勇作战。王有德在这场保卫大上海的战斗中,始终坚持战斗在前沿阵地,终因在战斗中积劳成疾,猝逝于前线,时年35岁。

王有德是在北大国文系学习时认识鲁迅的。当时,在教育部工作的鲁迅在北大国文系兼职讲授中国小说史等课程。作为学生,王有德非常喜欢听鲁迅的课,他敬佩鲁迅的学识和胆识,还经常登门请教,喜欢青年的鲁迅都热情接待。1924年3月2日鲁迅在日记中记载:“晴。星期休息,下午……王有德字叔邻来。”寥寥几字,记录了与王有德交往的一斑。

1927年1月初,鲁迅从厦门转至广州,正在广州的王有德从报纸上得知鲁迅到广州中山大学任教的消息后,便于1月30日特地和同学杨伟业一道去中山大学拜会了自己的老师。当日,鲁迅在日记中记载:“午后,王有德、杨伟业来。”在简短的记述中,实际上反映了鲁迅此刻深刻的思想变化。那个时期,比较“左倾”的创造社、太阳社文艺理论界正在“围剿”所谓“封建余孽”鲁迅,这种不客观的批判反而促使鲁迅阅读了大量的马列主义书籍,并且鲁迅与学生中的共产党员多有往来。在广州时期,毕磊受陈延年、萧楚女等之托密切联系鲁迅,而鲁迅因大量阅读了由毕磊送来的共产党的刊物,又与陈延年等共产党人接触过,故得以及时了解到了当时共产党的方针、政策和任务,加深了对中国共产党的认识。王有德这个时期与鲁迅的见面,应该说一方面是体现学生对老师的崇敬之情,另一方面,作为共产党员的他,也会向老师汇报一段时期自己革命历程以及受党教育的体会。鲁迅后期从一个革命的民主主义者转变成为一个坚强的共产主义者,与瞿秋白、冯雪峰、毕磊、柔石、陈延年、陈赓包括王有德在内的共产党员的接触,应该都有必然的联系。

(载9月4日《云南日报》)