北方荆浩的原皴山水

刘光平

画界普遍认为,唐末五代时期的画家荆浩,是山水画皴法的开创者,或者说是定型者,是他将从魏晋南北朝就具备雏形的山水画笔墨进行了归纳,定型成了最早的斧劈皴,也被人们称为“原皴”,意思就是最原本的皴法。

皴法是表现山石﹑峰峦和树木脉络纹理,及变化走向的山水画技法,其画法先勾出基本轮廓﹐再用淡干墨侧笔而画。自从有了皴法,中国山水画就突破了先用线条勾勒基本轮廓,再用淡色或者青绿颜料进行填染的传统技法,使山石、树木有了纹理,有了质感,有了体积感,显得更加厚重和大气。这是中国绘画技法上的里程碑式突破,使用皴法之后,山水画的视觉维度增加了,不再是简单勾画出来的图画,而是具有更加接近自然的逼真形体,山石、树木的还原度和表现力得以大大提升。

荆浩身处武夫横行的乱世,面对凶险的生存现状,逃避和隐居成了文人们的重要选择。由此,一部分北方画家远离尘世,遁入山林,师法造化,也就能够真实、深入地观察山水树木的面貌、形态、气势和各种变化规律,通过实景写生而使画面更加真实,更加充满感性认识,更加具有现实主义的元素。另一方面,又通过心灵的感受,理性的思考,得大山大水之灵气,并塑造画家自身的侠气,从而形成了北方山水画雄伟强劲的风格,以及壮阔高远的全景式构图。

荆浩也选择了这样的生活方式,常年隐居于太行山中,观山看水,思考人生。他看清了山石树木的纹理轮廓和复杂结构,写下了绘画理论《笔法记》,认为通过笔和墨的运用,能够增强山水画的质感和真实性,其中最大的贡献,就是用侧笔擦绘山体,将勾填、勾染法变成了皴法,实现了中国山水画技法的重大变革,形成了独特的绘画风格,被尊为北方山水画派之祖。滕固在《唐宋绘画史》中评论说:“盛唐以后山水画上长时期的努力与酝酿,它的成果终于在荆浩的作品中显现了。他是集了众长,是诱起宋代山水画特别发达者之中的一人。”

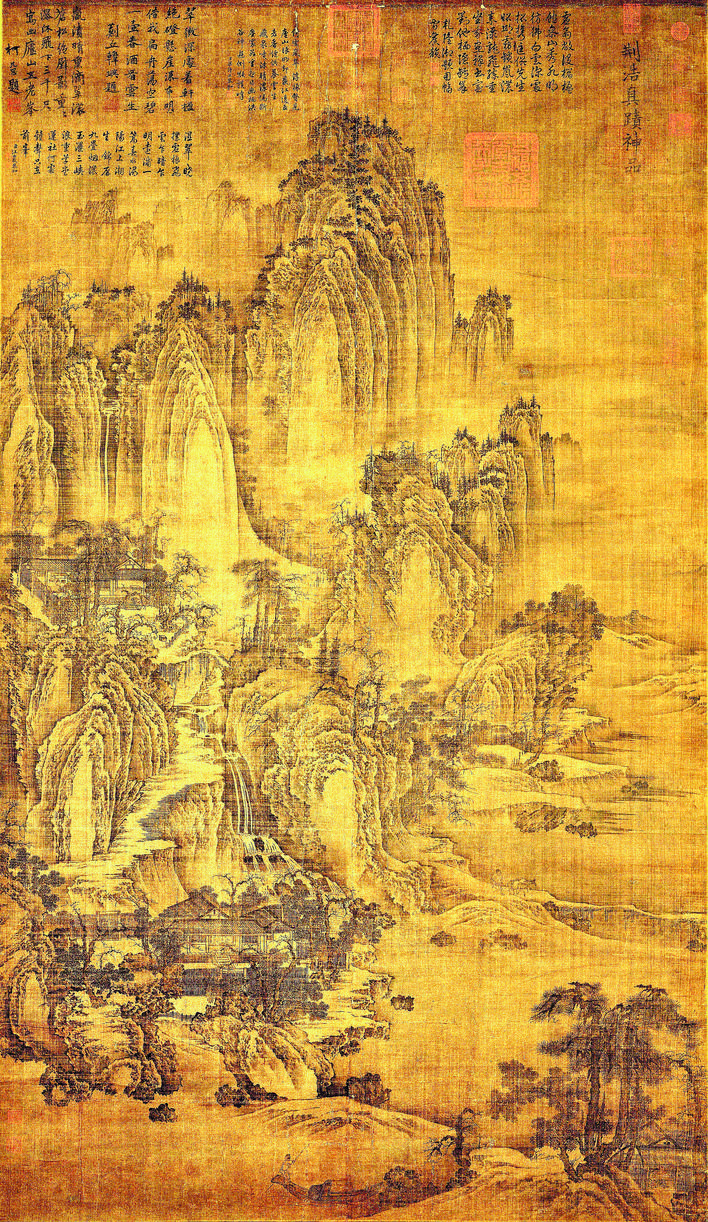

《匡庐图》是荆浩的代表作品。从构图上看,这是一座稳固而精妙的山峰,端正地耸立在宽松的前景和高深的天际之间,可谓上有天,下有地,中间是磅礴的主体,让观者既有宽阔的视野,又有巨大的障碍,所有的一切,都是为了强调山峰孑然孤傲的存在。加之荆浩栖身于山水之间,心胸气度自然不凡,还有皴法的独特应用,更使笔墨力拔千斤,险峻的山峦,细致的物象,在笔墨的反复皴擦下,质感倍增。

可以这样理解,通过构图上的精心安排,以及皴法运用上的独特效果,在荆浩笔下,我们看到的不再是简单舒缓的小山小水,也不是连绵起伏的万里山水,而是一种自然山峰的真实存在,是山水特质的集中呈现,也是哲学思考的外化表达,几乎能够代表所有的山水清音,能够诠释大山大水的基本概念,可谓“旁礴万物以为一”。这种宣言式、范例式的绘画倾向,到了范宽的《溪山行旅图》,几乎抵达极致。