牵手走过五十年

● 陈俊明

写过不少东西,为自己,为别人,也为各种事情。但其中没有为父母书写文字,这发现让我惊讶,父母爱你,你爱他们,却没有关于他们的公开表达,什么原因?这事有趣!

往深处一想,原来是这样。父母与儿女之间互相写往往集中在两个时段。自己年少时,有的父母会写儿女的事,领不领情是儿女的事;父母去世后,有的儿女会写纪念文章。而中间漫长共处岁月,子女写年老健在父母则鲜有耳闻。通常在父亲节、母亲节时转发一篇文章了事,父母能否看到并不关心。这个现象具有令人吃惊的普遍性。

最近读了几篇追忆父母的感人文章,情深意浓,直教人唏嘘感慨。几个作者我都认识,不是那种“子欲孝而亲不在”的主,平素都是孝男顺女,有口皆碑,他们文章里我读出了追悔莫及的痛,其中便包括没来得及向已逝父母表达的写在文章里的深情。是的,很残酷,自己向最亲者表达的至情至义,逝者看不到,只有旁边人阅读。

那是追悔莫及的痛。

关于父母,很早就想书写,因为他们各有精彩。但没想通事理前我也羞于将对他们的爱公开展示出来,即使打过腹稿,也踯躅于动笔。

今天想,先别单个写他们,一起写,从他们的爱情、相互间感情说起,也谈谈他们的退休生活,希望引发老两口会心一笑,当然,也可能会红红脸、出出汗……

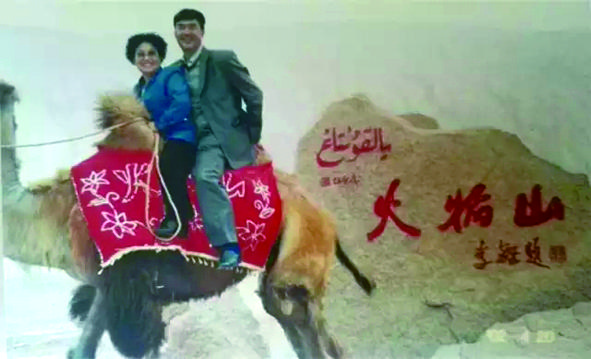

父母相爱五十年,转瞬间,半个世纪就没了。到今天为止,朋友堆里关于两老结婚是否合适幸福意见还对立,一种认为不合适,一种认为是绝配。分歧原因主要在外观。母亲年轻时是小美人,相片为证,因遗传基因强大,我长得像她,也可以作证。拖累她,后来也拖累我的是身高,她只有一米五,我拼尽全力长到一米六四,按理也没什么,糟糕的是跟她谈恋爱那人身高相貌无懈可击,也就是我父亲,身高一米八二,英俊潇洒,上世纪六十年代一定是维西县城的顶级帅哥,且有令人羡慕的工作和国家干部的身份,他年轻时标准照拿到今天保证能pk掉一大批小鲜肉。有朋友说他俩不合适大约就拿身高相貌说事,单论这个,是不般配,这话我妈八成不爱听,但现象就这样,他俩站一块,高高低低,协调性不咋的。但感情这玩意说不清,可能许多俊男靓女不看好,可我妈拿下我爸后,一爱就是五十年。

他俩是幸福夫妻,五十年当然可以证明。我观察过父母及身旁幸福夫妻,发现其中一类型就他们这样。男的长得再高再帅没用,往往被一小不点吃定一生,而且只能面上说着几句怪话,实际上屁颠屁颠跟在老婆后面问寒问暖,平常号称家庭大事我做主小事才归老婆定,但一辈子也遇不着几件需要做主的大事。这话没说我父亲,主要说给我的个别很高的帅哥朋友。

上帝造人的公平在于,捏出人样后还赋予性情,还分智商和情商,还给良心,一物降一物,搅糊在一块,结果大家都差不多。从我父亲看,长得俊不说,良心好智商高,洞察力深,分析判断事物入木三分,年轻时就是警察,那个年代根红苗正,他当警察时的一些破案传奇至今还在一些人之间口口相传,还有,他生性勤快并乐于助人。总而言之,现象上挑不出毛病,几乎是完美之人。常理分析,在家庭生活里父亲应占尽上风才对,但不是这样,好多时候他恰恰委屈求全,受尽“憋屈”。从男人角度观察父母亲感情及他们相处之道,终于发现一点,父亲情商不怎么高,特别在夫妻相处方面,好多时候脏活累活都被父亲认了,但偶而会在我们面前爆发突然争吵,原因往往如出一辙,他做完事后常会当我们面开玩笑揶揄母亲几句,不小心就会得罪母亲,母亲平常温良恭俭,但伤及面子一定战斗,犟劲上来还会胡搅蛮缠,最终结果父亲只能选择闭嘴并落荒而逃,屡战屡败,五十年大抵如此。从这个意义看,他们是绝配。

因职业不同,父母观察世界角度不同,父亲对新鲜事一般不兴趣,对任何事喜欢评估风险,可为不可为的事一般不为。喜欢用审视和怀疑眼光看待人和事物,预测事情结局惊人准确,青少年时代,我们干的许多事一不小心就落在他提前就不看好的结局里,这事让我很郁闷。母亲当教师,教了小学生又去教幼儿园儿童,一辈子便如初升太阳新鲜灿烂,喜欢到不同地方,喜欢学习新东西,心态很年轻。没嫁我父亲前干过一辉煌事,约几个人花两月时间,从维西走路走到韶山朝圣,据说中途“长征”队伍动摇,是她坚定表态才得以坚持走到长沙,五十年后我们驱车经过贵州,她居然还记得一些当年走过之地。对待人和事,她一定永远选择先相信,无论何人,见面就是亲人。

年轻时母亲个子矮,但体型匀称,面色红润,笑靥如金沙江之秋水,做事果断如江河决流,快言快语,为人和善,透露出刚柔相济、表里如一、阳光灿烂的个性特征。应该就是这个特点,引起了父亲的注意。凭借这个魅力,我老妈也就顺利拿下了我那个帅哥老爸。母亲柔弱贤良,智商一般但心胸开阔,万事想得开,有原则,设定目标后意志坚定、韧劲了得,坚信努力就会有结果,虽然多数时候未必是好结果。比如,她一旦认定保健品是好东西,她内心就坚定认为好东西必须要让亲人分享,除自己坚持,每次吃饭后必然给你上一道保健品并监督你必须按规定吃完,若不听,各种道理便絮絮叨叨绵延而至。这方面,父亲经多年拉锯战已无奈投降,我们在外时候多,躲得掉一些,但只要见面也只能乖乖就范。

父母亲之间相互关怀备至,父亲本不太相信保健品类神话,想说服母亲做到信或不信均可,愿吃不愿吃两不相干。母亲才不听,还是执拗地准时把保健品放在父亲看得见的地方,而且她坚信父亲近些年身体状况不错全靠她的有效调理(可能也真有道理),她知道我们都不信,但她击败我们的方法就是百折不挠地坚持。

父亲对母亲关心,家里事物,只要母亲想做某件事嘟囔一声,第二天父亲就会悄悄去把事情做了。只是交差时口气会大一些。

母亲豁达且在退休后逐渐把自己培训成一个“无照神医”,家人百病她都能治,生活习惯好,喜欢锻炼,睡眠也好,每次体检她身体各项指标甚至比我还强。所以长期以来形成定式,母亲身体健康没问题,有时我们就不在意。去年她吓我们一跳,突然得了心肌梗塞,很危险,我接到母亲电话时正在德钦下乡,母亲在电话里轻言细语告诉我没事,但随后父亲来电话时,我感觉他的声音有些哽咽,几乎是印象里第一次。原来当时真的很危险,幸好及时到医院做了手术给心脏安了支架。而他们对我们的牵挂和彼此间的深情正是那两个电话和之后父亲对母亲的精心照顾才感觉得更深。也让我们明白没事还是需小心。

父母亲都已年逾古稀,尽管他们身体还健康,但一步步走向衰老在所难免。我们工作在外,不常在身边。为了避免将来不痛悔,会经常抽时间到他们旁边,其实更多时候我们在旁边只会增加麻烦,母亲总得要给她培养的这些“少爷、少奶奶”多做几个菜,我们回去大都习惯往沙发一靠,便等吃等喝。不过父母亲总是高兴的,这是我们心安的理由。这些年,我们喜欢逢年过节带父母到处走走,最初矛盾很大,父亲觉得那些是浪费不愿给面子,而母亲觉得很好,经常只能由母亲去做思想工作,每次成行,都是家庭里的温暖回忆。这些年,我们全家集体驱车穿越十四个省区,去了冰天雪地的东北,也去了广西和温暖四季的海南。几姊妹凑不到一块时,分别带他们去过西藏、青海、香港、澳门、深圳和珠海,还有遥远的马尔代夫……现在,他们的孙女去了美国读书,那里也是我们计划旅游目的地,还有好多计划,我们决定慢慢来完成。

父母亲年轻时因为工作,分居时较多,好多年后团聚在一起,后来他们就不习惯把一个人单独放在一边,虽然偶有争吵,但出出进进都在一起,其中一方如果和我们多在几天,虽然不明说,但言谈举止都会让我们感到不放心,所以我们一般不做单独关心一个人的事情。父亲当年是领导,做人做事皆有好口碑,也不记得曾经耍过什么领导威风,所以在同学朋友堆里还是有凝聚力,这些年他们老同学喜欢聚会,把母亲自然而然带到同学圈里,我不知道当年那些阿姨有没有喜欢过父亲(不喜欢我觉得不正常),但现在他们每次聚会我都觉得温暖而融洽。

三十年前,父母亲终于调到同一个地方工作,那时的中甸县城,生活工作条件艰苦,工资低,菜市场物品短缺,单位工作的人,都需要想办法在工作之余喂一两头猪,以保证每星期能吃上两顿腊猪肉。父母配合娴熟,母亲喂猪,父亲在业余时间骑自行车去买喂猪的青稞酒糟,父亲当时已是厅级干部,平常工作还是有专车坐的。但我的印象里,许多个下班后的傍晚,他便去拉猪食了。当时年轻正琢磨着搞对象的我,心里觉得甚无面子。具体表现是,虽然我也会骑自行车,但从来没帮母亲去拉过猪食。若干年后才明白,父亲在迪庆为官半辈子,两袖清风的口碑是从何而来的。

父母亲教育子女,父严母慈在我家是标配,母亲苦口婆心唠叨反复,父亲笃信棍棒底下出孝子,按理应出卓越人才,但他俩不会打配合,都是各行其道,教育成果就没起到1+1大于2的效果,培养出的三个子女也就只是凑合,孝还可以,顺谈不上,经常有让他们想不明白的主意和行为。

父亲的教育理念退休后发生历史性大转折,对待孙子只会动嘴若母亲一样唠叨,这一点让母亲看不上,觉得父亲完全变了个人,教育孙子不像男子汉。

父母结婚五十年估计从未在公共场所牵过手,因为父亲观念和情商的原因,他若牵了我们反而不习惯。如果一家人出门他多少有点孤单,我会和母亲有说有笑搂在一起走,他只好背着手不远不近走在旁边。但他一定会关注着母亲,如果遇到爬坡上坎或者有什么障碍,他一定会提醒我们注意脚下。

跟所有家庭一样,父母老了,但仍然视我们为小孩,绝大多数牵挂和烦恼都来自我们,唠叨总是在所难免。我也总是想当然认为,我们老了对子女不会这样,但谁知道,也许就是一个轮回。

一眨眼,就是父母亲金婚纪念,我们爱他们,但极少为他们做过什么庆祝,觉得那些就是形式,他们也不愿意,没准今年可以试试,哪怕只是让他们去相馆拍个纪念照。他们结婚时代条件所限,后来是父亲情商问题,母亲从未穿婚纱拍过照片,今年这事我觉得可以一试,照相时应给母亲脚下垫个凳子增加她的风采和厚重。