游千年丝路邮驿——敦煌悬泉置

● 汪志 文/图

去敦煌,除了莫高窟,别忽略了著名戈壁驿站悬泉置。

前不久,笔者和朋友慕名前往,蓝天暖阳下,当距敦煌64公里的悬泉置遗址渐渐逼近时,仿佛2000多年的历史迎面而来,触手可及。

史载,自汉武帝挫败匈奴后,除了中原疆域外,西域还有乌孙国等30多国。由于西域距京城长安路途遥远,人烟稀少,又缺乏食物补给,为克服这些摆在邻邦面前的实际困难,同时为便利同各国的经济文化交流,促进共同繁荣,及时传达政令,西汉除设立了河西(酒泉、武威、敦煌、张掖)四郡外,又设置了大小多处邮驿设施,悬泉置便是其中规模最大的一处。汉武帝时名为悬泉邮,汉昭帝时改称悬泉置,东汉后期又改称悬泉驿,魏晋时废置,到唐代又名悬泉驿,宋朝以后逐渐废弃,前后延续近400年之久。

我国是世界上最早有组织传递信息的国家之一,邮驿被视为“国之血脉”。1982年,原邮电部发行的一张纪念邮票,其彩绘壁画《驿使图》就出自悬泉置以东300多公里的酒泉市丁家闸壁画墓,跃马疾驰的信使手持凭信,快马加鞭。而笔者手头的中国邮政银行储蓄卡正面图案,也正是这张《驿使图》,这是古代千里河西走廊地区邮驿工作真实而形象的记录。

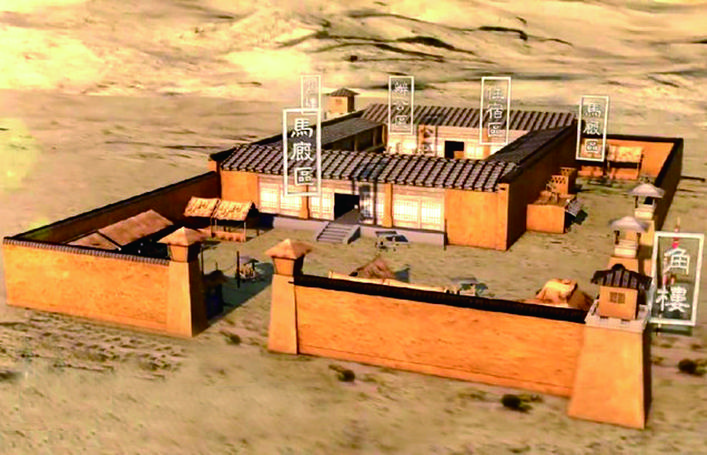

走进悬泉置遗址,笔者得以亲眼目睹这座由坞院、马厩、房屋及其附属建筑构成的方形小城堡,大门朝东,四周为高大的院墙,边长50米,东北和西南角均设突出坞体的角楼。坞墙采用土坯垒砌而成。

悬泉置共出土汉代简牍3.5万余枚,其中字简牍2.3万余枚,其他遗物3000多件。研究发现,汉代时,政令发布及传播已形成一套严格的制度化规范体系,从而确保了中央政府与边地郡县等地方政府机构之间的政令畅通。除传递各种邮件和信息外,悬泉置还是当时大汉朝的官方“招待所”,迎送过往使者、官吏、公务人员和外国使者等。唐代诗人贾岛有一首五言诗,抒写的正是留宿悬泉驿时的心情:“晓行沥水楼,暮到悬泉驿。林月值云遮,山灯照愁寂。”到了悬泉驿,就远离了长安。山上的烛火映照着贾岛的孤寂和离愁。诗人想举头望月,明月却又被云遮住了,于是便更加思念中原。

那么,作为汉朝“五里一邮,十里一亭,三十里为置”的古代邮驿,为什么叫悬泉呢?

据考古专家研究发现,汉武帝时,贰师将军李广利西征大宛获胜后,得汗血宝马3000匹班师回京,途经敦煌行至一海拨1700米左右的戈壁滩荒山时,人马疲惫不堪,加上天气炎热,没有水喝,纷纷倒在戈壁滩上喘气。周围数十里寸草不生,派去找水的士兵都空手而归,李广利心急如焚,决定亲自去找水。李广利来到南面山中一看,山是秃山,谷是干谷,进山谷不远,迎面悬崖挡住去路,悬崖上不知何时何人写下了三个大字——滴水石。李广利不由怒火冲天,拍打着山石说:“滴水石,不见水,戏弄行人,徒有其名,毁我三军,留它何用?”说罢举剑上前,对滴水石奋力一劈,只见青石抖动,火花四迸。第二剑劈下去,黄风四起,天昏地暗。第三剑刺进去,山裂地吼,岩石开口,一股清澈的泉水从青石缝中汩汩地涌了出来。三军人马顿时欢腾雀跃,争相痛饮。由于泉有灵,人多水深,人少水浅,总能满足。人们为了纪念刺石成泉的贰师将军,改泉名为贰师泉。在泉旁建了一座庙,名贰师庙,供奉李广利神像。因泉水从山崖上流下,当地人称此为“悬泉”,不久西汉在此设置了驿站,叫悬泉置。

驿站于1987年在一次文物普查中首次被发现;1991年被评为全国十大考古发现之一和“八五”期间十大考古发现之一;2001年被列入第五批全国重点文物保护单位,迄今为止,是我国发现并保存最为完整、出土文物最多的汉代驿置机构。这个被黄沙掩埋了两千多年的悬泉置揭开了大汉王朝在当时传递律令、上报军情、接待国宾的秘密,见证了丝绸之路当年的富足和繁华,值得一看。

如今,风沙将过往的繁盛夷为平地,只有枯草、沙石和打着旋儿的风与这座古老驿站相伴。站在空旷的戈壁滩上,闭上眼,仿佛还能看见使团、驿骑踩着黄沙,叩开悬泉置的大门。朔风阵阵,裹挟着歌声、马声、驼铃声,从西域,一路传到长安、传到洛阳……