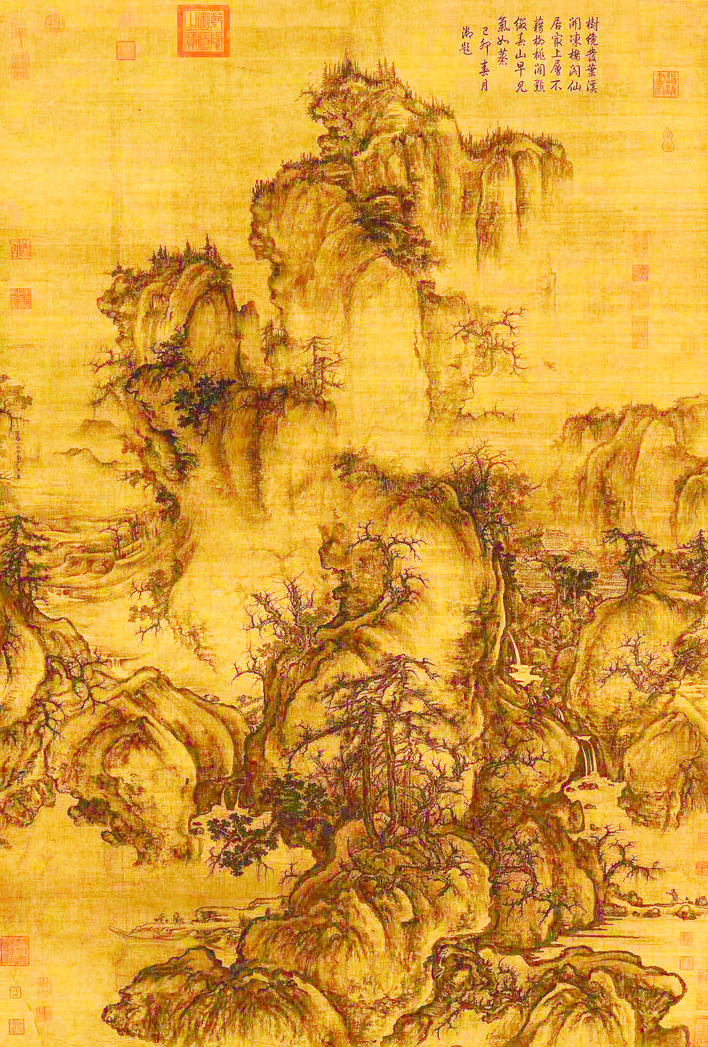

北宋郭熙的躁动春意

刘光平

郭熙是继李成之后在技法实践和理论总结上都有成就的画家。是他提出了“自山下而仰山颠,谓之高远;自山前而窥山后,谓之深远;自近山而望远山,谓之平远”的山水画“三远”理论,成为中国山水画散点透视的基础理论,使不留余地铺满画面的高远构图的五代山水画获得了必要的呼吸,得到了一定程度的破局。他的画论《林泉高致》被称为中国第一部完整而系统地阐述山水画创作规律的著作,他则被誉为北宋巨嶂山水传统的最后一位大师。

郭熙是一位宫廷画家,据说宋神宗非常喜欢他的笔墨,宫廷里到处都是其作品,还将宫中珍藏的名画拿出来让他鉴赏,使其眼界得以拓展,技法日趋精进,能够突破李成等大师的技法,进而自成一家。更为重要的是,在奉召进入画院之前,郭熙也常常徘徊于名山大川,并注重实地写生,画作神奇幽深,布局巧妙而充满变化。他谙熟山水自然在不同地域、不同时节和不同气候条件下的基本特征,总结了“春山淡冶而如笑,夏山苍翠而如滴,秋山明净而如妆,冬山惨淡而如睡”的创作心得,在作品里呈现山水的四季变迁、晨暮变化、阴睛转变和明晦交织,使雄浑山水具有了无穷的细节,生发出无尽的运动感。比如他的《早春图》,实在是充满了颠覆性和实验性,个性十分贲张,像一阵狂乱的旋风,搅动了五代、两宋山水画的秩序。我觉得,这样的变化,非常值得研究者关注。

《早春图》是一幅全景式的大山水,被称作是能在雄伟气势上与范宽的《溪山行旅图》并驾齐驱的作品。在笔墨上,画家使用了云头皴的方法,用浓墨对山峦进行皴擦,雾气中的山石树木,则用淡墨随意描摹。山石的形态并非常见的坚硬、强烈,而是丰盈中膨胀着爆发力。刚刚从寒冬里苏醒过来的树枝像蟹爪一样刚劲而充满生命力,似乎正在获得某种召唤,被赋予了神秘莫测的韵味。想想也是,那么早的春讯悄然而来,这是多么重要而忐忑的时刻呀,没有似锦的繁花,没有茂盛的绿叶,一切都是刚刚睡醒的模样,只有万物内敛而不可阻挡的成长,只有大地深沉而小心翼翼的萌动,这就是郭熙心中“淡冶而如笑”的春山图画。

《早春图》在技法上与李成的《读碑窠石图》有很多相似之处,至少在蟹爪状的树叶部分就能够产生共情,如果说后者暗藏着缓慢、低沉的惆怅之情、怆然之感的话,那么,前者则充溢着急速的紧张、不安和躁动情绪。非常神奇的是,尽管《早春图》是一幅表现躁动和变化的作品,画家却反其道而行之,采用了“十字形”的构图章法,把主体部分完全放置在中轴线上,再用两侧的溪水栈道、楼台亭阁加以衬托,使画面非常稳固,而不受山石、树木动态的打扰。在中轴线上,又从远景、中景、近景三个方面构成了上高、中平、下深的三远结构,很好地贯彻了画家自己的构图理论,使远景体现了整体大气势,近景呈现了微妙小细节,再加上山形的巧妙变化,雾霭的流动幻化,不同维度的力量共同推动着向上的山峰,整个画面充满了信息量和神秘感。