维西傈僳族传统文化

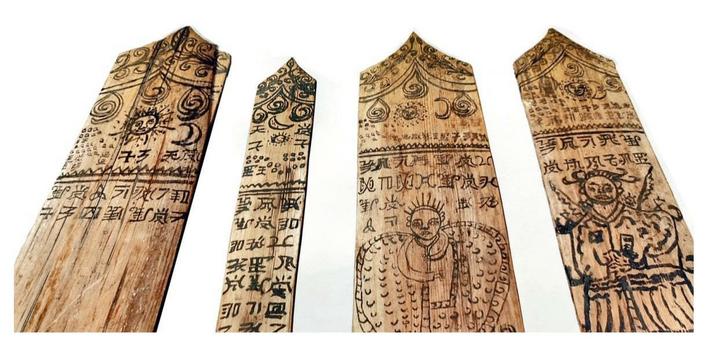

哇忍波音节文字牌。(供图)

(上接7月11日第四版)

傈僳族音节文字的创制与传承

傈僳族音节文字,傈僳语称“玛哈同嘿”,意为“竹书”,因创制出来后用竹签做的笔书写在竹片上而得名。叶枝米俄巴傈僳族农民哇忍波结合生产生活和个人经历创制的傈僳族音节文字,为后人留下了宝贵的文献资料,在文字创造史上是罕见的。

一、音节文字的创制

清朝末年,傈僳族农民哇忍波出生在叶枝新洛米俄巴自然村。哇忍波自幼在没有自己民族文字的环境中成长,萌发了创造文字的愿望,经过长期不懈的努力,他用音节形式创制出了傈僳族音节文字。哇忍波用这种文字保存了傈僳族历史传说、歌谣、历法、星象等方面的珍贵资料,是研究傈僳族历史文化的重要资料。用音节文字完整记录的《祭天古歌》包含了傈僳族祭天师世代口传面授传承下来的二十四部史诗,这些史诗内容十分广泛,是研究傈僳族社会历史、政治经济、民族迁徙、语言文学、生产生活、伦理道德、天文历法、民间信仰和民族关系等的宝贵原始资料。

傈僳族音节文字字形介于我国古代汉字篆书和隶书之间,由点、横、竖、撇、捺、提、曲线和圆圈等基本笔画组成,有特殊的象形字、派生字和会意字的特点,起初书写在竹片、石块、木板上,有989个字。书写方法由左至右竖行,不用标点符号,不分段落提行,无论文体形式和文章长短,均从头写到尾,朗读时按其意停顿。书写规则一般先上后下、由里到外。

中华人民共和国成立前,由于当地经济社会文化发展落后和交通闭塞,傈僳族音节文字流传和使用范围十分有限。中华人民共和国成立以后,傈僳族音节文字引起了党和政府的高度重视,哇忍波被推举到区、县、专区学习,还加入云南省民族参观团到昆明等地参观学习。20世纪80年代以后,维西县委、县政府选派汉刚、余宏德、余友德等傈僳族青年,协同中国社会科学院民族研究所专家搜集、整理、完善、出版发行了哇忍波用傈僳族音节文字记录的《祭天古歌》。后来,汉刚又注译出版了《傈僳族音节文字古籍文献译注》。这两套书籍成为研究传承傈僳族传统文化不可多得的文献。

二、音节文字的传承

到21世纪初,搜集整理到傈僳族音节文字独体字989个字符,维西县有关专家学者先后编辑出版《傈僳族音节文字》《傈僳族音节文字识字课本》《维西傈僳族音节文字识字读本》,特别是汉刚傈僳族音节文字输入法的成功开发,为学习推广傈僳族音节文字提供了便利。在维西县委、县政府和有关部门的重视支持下,通过汉刚等人的艰辛努力,傈僳族音节文字被联合国教科文组织列为最后一种少数民族文字,并录入了国家字库。

傈僳族音节文字越来越受到国内外傈僳族的认可和喜爱,学习推广和使用范围不断扩大。维西境内和许多其他傈僳族聚居区的城镇街道、旅游景点景区,甚至农家村寨的建筑物上,随处可见傈僳族音节文字和图案;逢年过节时,人们还将傈僳族音节文字用书法写成对联,张贴于门窗之上以示喜庆。

(未完待续)

李自强 胡耀輝 马玉龙