|

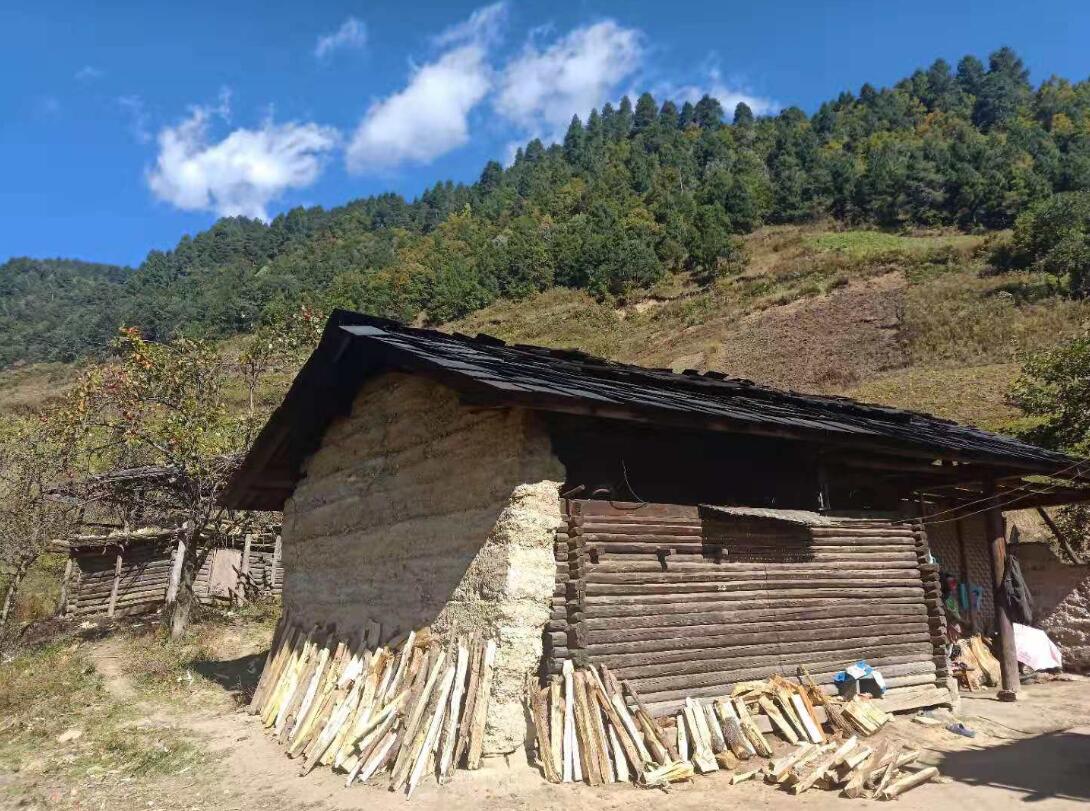

● 记者 洛桑央宗 央金拉姆 江初 杨勇 位于维西县白济汛乡西北部的碧罗村,共有19个村民小组,730户3316人。这里山青、水绿,生态环境非常好。但受自然、地理、交通以及傈僳族居民生活方式等制约,碧罗村发展落后,是出了名的穷村。随着脱贫攻坚进程的加快,碧罗村渐渐褪去贫穷的“外衣”,换上了生产发展、人居改善、乡风文明的“新外衣”。 “最穷不过碧罗村” 碧罗,傈僳语意为美丽的山谷。碧罗村19个村民小组错落有致地分布在V字型的河谷两岸,傈僳族群众依山而居,可用于耕作的土地十分有限,再加上这里的耕地是山坡地,土地细碎化,质量参差不齐,一年下来,群众连维持温饱都困难。据当地村民介绍,上世纪八九十年代,他们吃的还是乡里的回销粮。 记者仍记得2017年第一次走进碧罗村时的情景:道路崎岖不平,一路晃荡,村委会门口雨后就是一片泥地,村口的厕所异味难闻,进村民小组大多要靠步行,一趟下来,满脚的泥泞。 脱贫攻坚 华丽变身 今年,当记者再次走进碧罗村时,目之所及的道路、房屋都焕然一新。再次入户,看到的不仅是村庄面貌的改变,更感受到了村民积极向上的生活态度。 “现在的房间很宽敞、住着很舒服,吃穿也不用愁了,我这才叫是安享晚年呢!”今年84岁高龄的八贡老人中气十足地说。 八贡老人出生成长在碧罗村害咱村民小组,走进老人家中,两层的民居从外到内都打扫得十分干净。坐在明亮整洁的客厅里,老人向我们介绍了过去的生活。“在我小的时候,经常吃不饱饭,撒一点辣椒面到水里再拌上苞谷面就是一顿不错的饭了。穿的衣服都是自己种的亚麻织的,大多数时候都是光着脚,全家几口人挤在一间木楞房里。现在,我们种的苞谷都用来喂牲畜,我有两箱衣服和鞋子,穿都穿不完。每顿都吃白米饭,还少不了肉,没有比现在更好的日子了,我不会忘记党的恩情,我现在就想保持健康,多活几年。” 和八贡老人一样,如今碧罗村家家户户都搬离了原来的木楞房,住上了新房,日子也越来越有奔头。 害咱村民小组的浩光明和儿子浩文兴正在家门口拌沙灰,他打算把家里的围墙和大门砌高一些。 就在几年前,害咱村民小组想要建房子,还得靠人背马驮运送原材料。如今,车辆运输,只要几分钟,原材料就运到家门口了。 浩光明说:“现如今,村里交通便利、打工方便,这些都是党和政府给我们带来的实惠。我们自己也要更加努力,把日子过得越来越好。”浩光明家养了20箱蜜蜂,因为蜂蜜质量好,根本不愁卖,每年仅卖蜂蜜就能收入四五千元。 真情帮扶构建美好未来 如今的碧罗村,环境整洁美观,村里人的日子也越过越幸福,成了名副其实的“美丽的山谷”。 这几年,随着脱贫攻坚进程的不断推进,村庄定位明晰了,道路的建设改变了过去人背马驮的状况,群众出行更加便利,村里人发展起糯山药、木香等产业,甚至可以在家门口务工,村里还建设起6个卫生公厕,自来水管接入家家户户……日子越来越好。 卓玛初姆是迪庆州民委驻碧罗村的工作队员,两年的驻村工作使得她和村里的百姓已经非常熟络。八贡老人是卓玛初姆的帮扶挂钩户,只要有时间,她都会到家里看望八贡老两口,帮助他们收玉米,打扫卫生,老人也亲切地称她为女儿。 卓玛初姆是奋斗在脱贫攻坚一线工作人员的代表,碧罗村的美丽蜕变,不仅离不开精准脱贫政策帮扶,更离不开各级党委政府的关心支持以及挂包单位、村“三委”班子的努力和付出,他们凝聚民心,克服各种困难,群策群力,在基础设施建设、环境卫生整治、困难群众帮扶等方面干出了有目共睹的成绩,更带动村民,树立了锲而不舍、干事创业、脱贫致富的精神。 如今的碧罗村正在党委政府的引领下,向着小康生活一步一个脚印地踏实前行着。碧罗村党总支书记唐春华说,碧罗村在各级党委政府、挂钩部门和驻村干部的关心帮扶下,紧紧围绕脱贫、摘帽、增收3个目标任务,结合该村实际,多措并举,全村贫困发生率从2013年的24.09%降到1.54%,脱贫攻坚各项工作取得显著成效。“村子一点一滴的变化我都看在眼里,碧罗村发生的翻天覆地的变化不仅是希望,也是新生。”唐春华说。

|

碧罗村的华丽蜕变

来源:香格里拉网 作者: 发布时间:2019-12-24 09:46:35

频道精选

- 2024 年迪庆州新闻系列综合高级职称定向评审通过人员名单公示2024-09-05

- 香格里拉景区直通车:便捷出行,一站直达美景2024-09-05

- 香格里拉景区直通车:便捷出行,一站直达美景2024-09-05

- 张卫东到迪庆交通运输集团公司开展调研2024-09-05

- 福彩代销者:增强责任意识 倡导理性购彩2024-09-04

- 中央专项彩票公益金的用途及作用|下篇2024-09-04

- 中央专项彩票公益金的用途及作用|中篇2024-09-04

- 中央专项彩票公益金的用途及作用|上篇2024-09-04

- @迪庆人,这场活动需要您的参与!2024-09-04

- 积极参与2024年“99公益日·助力迪庆见义勇为”宣传募捐活动倡议书2024-09-04