|

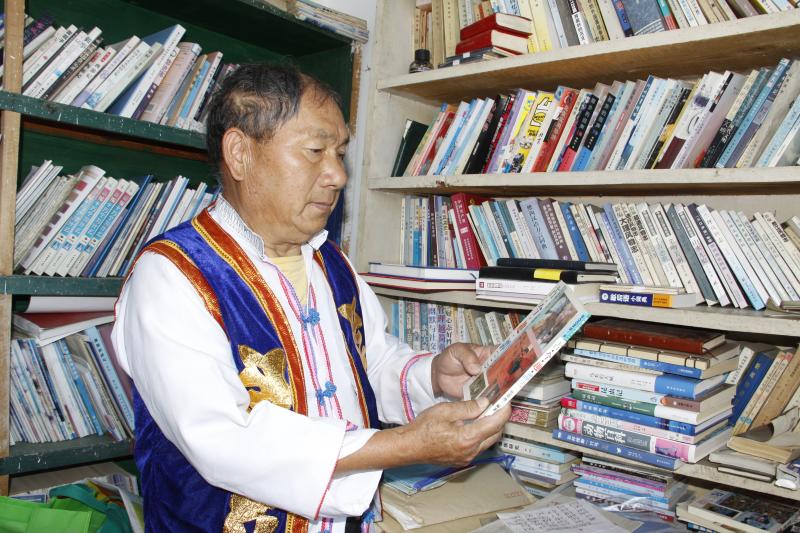

在滇西北的雪域高原上,三江并流的壮美画卷中,有一位如晚霞般绚烂的老人。他退休不退志,离岗不离心,二十余载如一日,以文化为笔,以热忱为墨,在人生的后半程书写着别样的精彩。他就是维西傈僳族自治县税务局退休干部、白族拉玛文化守护者、银龄事业的践行者——和向东。 文化薪火的守护者:让濒危语言“活”下去 2002年,和向东从维西县税务局退休。在许多人看来,退休意味着闲适生活的开始,但对他而言,却是另一段奋斗征程的起点。他自幼热爱文学,早年便成为中国少数民族作家学会会员,作品常见于报刊。在工作期间,除了干好税收业务外,他把大部分业余时间奉献给了阅读与写作。退休后也未停下脚步,他将这份热爱转化为更深远的文化使命。 教育部、国家语委启动中国语言资源保护工程后,2019年到维西寻找濒危语言的发音人。和向东凭借深厚的拉玛语功底成为民族语言调查·云南维西白语北部方言拉玛土语维登话的课题发言人。面对镜头,他字正腔圆地诵读、吟唱,为后世留下了珍贵的语言样本。当中国语言资源保护工程的荣誉证书递到他手中时,他感慨道:“语言是民族的根,不能让它在我们的手里断了。 ” 为了让更多人了解白族拉玛文化,他跋山涉水,深入村寨,记录民间技艺。他曾引荐浙江宁波“壹行人”公益组织到中路乡佳禾村,全程记录拉玛人制作松皮子粑粑的传统技艺;又多次陪同云南民族大学学者深入兰坪白族普米族自治县营盘镇调研拉玛民俗文化,搜集整理了第一手相关资料,为非物质文化传承和发展贡献力量。 银龄事业的开拓者:让老年生活“燃”起来 退休后,和向东被维西县老龄委聘为《雪龙晚霞》常务副主编。在他的精心编排下,这本老年刊物不仅成为地方党委、政府的“银龄智库”,更成了离退休老同志的精神家园。省老龄委评价道:“《雪龙晚霞》是全省老年刊物的标杆,既有思想深度,又有生活温度。” 同时,他担任县老年艺术团副团长,结合党的方针政策、乡村振兴、移风易俗等主题,创作编排了许多优秀的歌曲、舞蹈、服饰表演等文艺节目。他多次带领一群平均年龄65岁的“文艺轻骑兵”深入全县各乡镇演出,用群众喜闻乐见的方式传播文明理念,宣传党的方针政策,引导广大村民自觉抵制陈规陋习,共同营造文明和谐的乡村新风尚,做到月月下基层,场场有亮点,推动文化惠民工程走深走实,激发群众爱党爱国热情,营造欢乐、祥和的新农村建设氛围。他积极联系有关部门,多次率队“走出大山”参加省内外文化活动,先后获得兰坪白族普米族自治县腊八节文化活动第一名、全国中老年广场舞大赛二等奖、泰国国际中老年艺术节“钻石奖”,这支高原“文艺轻骑兵”的每一次亮相,都凝聚着他的心血。他常说:“年龄不是界限,只要心还热着,舞台就在前方。” 书香社会的实践者:让阅读之光照亮前方 走进和向东的家,最引人注目的是一排排书柜,里面整齐陈列着科技、文学、历史、民俗等各类书籍。2023年,他的家庭被评为“云南省书香家庭”。在他的影响下,全家人都养成了阅读和写作的好习惯,他儿子在日记中写道:“父亲教会我,阅读是通向世界的另一座桥梁。” 即便在脑梗康复期间,他仍坚持创作。他的诗歌《调寄歌头》曾在2011年国家税务总局系统离退休干部庆祝中国共产党成立90周年文艺作品征集活动中获得诗歌类三等奖;摄影作品《横跨澜沧江的维(西)福(贡)大桥》在中共云南省委老干部局、云岭先锋杂志社、云南老年报社举办的“七彩云岭颂春风”庆祝改革开放40周年征文、摄影大赛中获得三等奖。 如今,69岁的他依然每天伏案写作,正在编纂《拉玛语词典》,已积累了300多页手稿,这是前人没有做过的事。 “时间不够用啊。”和向东常说,“我要与时间赛跑,让晚霞更绚烂!” 有人问他为什么这么拼,他笑着说:“人这一生总得留下点什么。我的时间不多了,但拉玛文化的故事还得有人讲下去、写出来。” 在“三江并流”的青山绿水间,这位与病魔赛跑的老人,用行动诠释了“莫道桑榆晚,为霞尚满天”的深刻内涵。他的故事告诉我们:生命的价值不在于长短,而在于是否燃烧过;晚霞的美丽不在于短暂,而在于是否照亮过天空。和向东正用自己的方式,让这片土地的晚霞红得更灿烂。 |

让拉玛的彩霞更灿烂

来源:香格里拉网 作者:赵娟 张锦明 发布时间:2025-07-18 10:26:52

频道精选

- 教育部:严控暑期作业总量!2025-07-17

- 《中国共产党云南迪庆藏族自治州历史第二卷(1950-1978)》专家评审会召开2025-07-17

- 盛夏纳帕海:风光如画引客来 旅游红利惠民生2025-07-17

- 德钦县佛山乡:“红色马帮”进虫草山 三进三送护采挖平安2025-07-17

- 迪庆州档案专业职称改革工作领导小组办公室关于2025年申报档案专业初级职称拟上会参评人员名单的公示2025-07-17

- 鲜花曾告诉我你怎样走过——追记词作家、音乐制作人陈哲2025-07-17

- 迪庆:暑期旅游不断升温2025-07-17

- 州发改委党组2025年第18次(扩大)会议召开 张卫东列席指导并讲话2025-07-17

- “只要有一人上山,我们都要守护”2025-07-16

- 超萌!迪庆州的“雪山精灵”频频亮相央视2025-07-16