文同墨竹的人格力量

刘光平

将竹、梅、兰、菊誉为“四君子”,是中国绘画的艺术创想,是文人画家的心灵涅槃。在宋代,杨无咎画梅花,枝影穿插,疏朗孤傲,被称为流落乡间的“村梅”。赵孟坚画兰花,雅逸刚劲,嫩叶翻卷,“一笔长,二笔短,三笔破凤眼”,满满的人生之叹。在文同的笔下,竹子的人格魅力张扬而坚定,像是宋代文人的集体自觉。

物由心生,境随心转。由于文人画家把水墨概念和哲学化的空泛思考介入到绘画中来,传统绘画中的野趣情调以及自由灵动的笔法墨韵成为艺术思考的路径依赖,使绘画在空茫的笔墨中找到了物质与精神世界的隐秘联系。比如竹子,因为多节,常常被看做文人清高节操的象征,被人格化为情操高尚的君子。

美术界普遍认为,文同是墨竹画的集大成者和画法定型者。他在唐代以来各家画竹技法的基础上,独创了“深墨为面,淡墨为背”的墨竹画法,充分强调墨的变化,在深墨淡墨之间,把单调的竹子呈现得饱满硬朗。技法之外,更重思想,突出竹的象征意义,使其更具人格力量。

文同对竹子特别痴迷,曾经在居所广为种植,长期观察其生产生长习性和不同时间、不同环境中的形态变化,一枝一叶,倾尽情感,真正做到了胸有成竹,出神入化。苏轼说:“文同画竹,乃是情不能尽,溢而为书,变而为画。”意思就是文同的墨竹画,是诗书都表达不了心中情感的情况下变化而成的画面。这样的作品,自然要体现画家的主观情绪,坚守着传统文化的高尚标准。

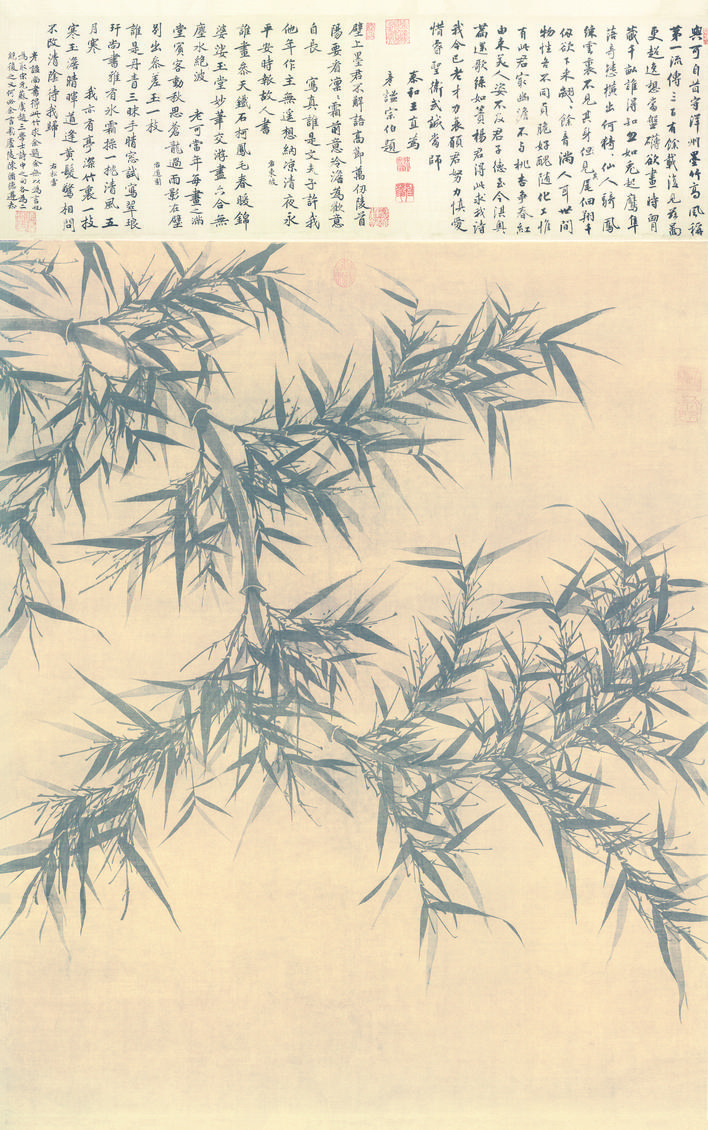

他比较有名的一幅《墨竹图》,从构图上有点像花鸟画家边鸾的折枝构图,就是没有描摹一片竹林或者一整只竹子,而是选取了一根竹子的上半部分来刻画竹子的气质。

由于竹子的形态比较直接、简单,文同巧妙地画了一枝好像是从悬崖上凌空长出来的下垂之竹,并让其形成一个S型的对角线,使画面变得充实起来。这样的造型还使竹竿在垂势之中努力地向上反转,突出了孤傲独立,不屈向上的人性化品格。

竹竿采用了浓淡变化的线条,非常简练,富有力量感。竹枝和竹叶疏密有度,互相映衬,老叶子用浓墨,新叶子用淡墨,墨色之间又有所变化,所谓“墨分五色”,不同的层次穷尽了墨色的变化,呈现了淋漓缤纷的水墨效果。

竹叶中间圆润厚实,叶尖露着锋芒,整个画面的线条充满了书法的味道。竹竿、竹节、竹枝、竹叶之间的关系处理得非常和谐,显示出高洁的品质和无尽的生命力。

有人评价苏轼的作品说:“东坡悬崖竹,一枝倒垂,笔酣墨饱,飞舞跃岩,如其诗,如此文。”我想,这样的评价,用在文同的这幅《墨竹图》里,似乎更为恰当。