|

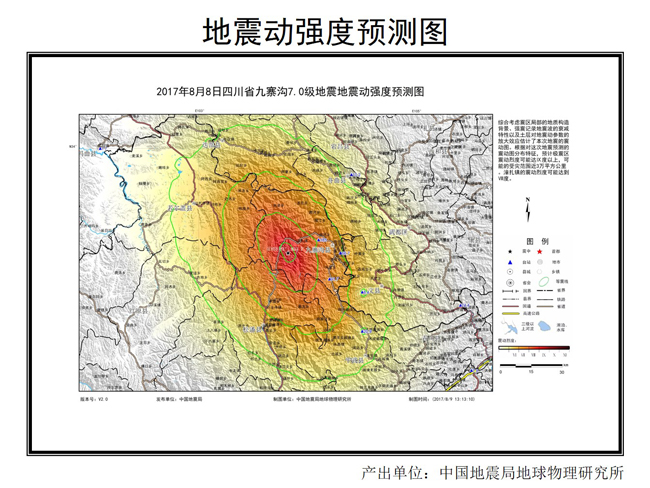

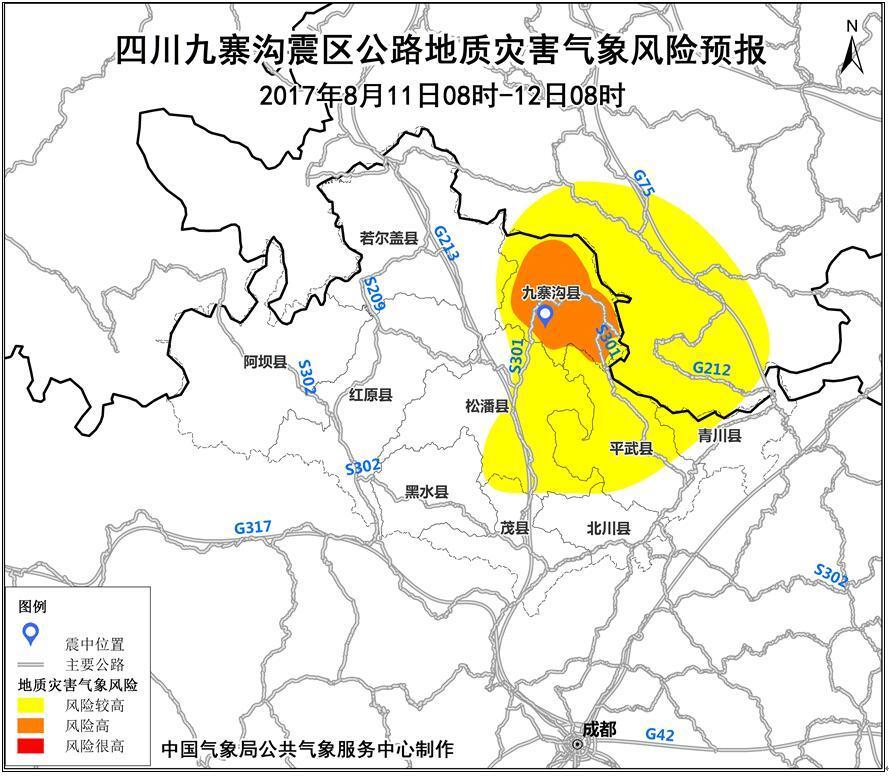

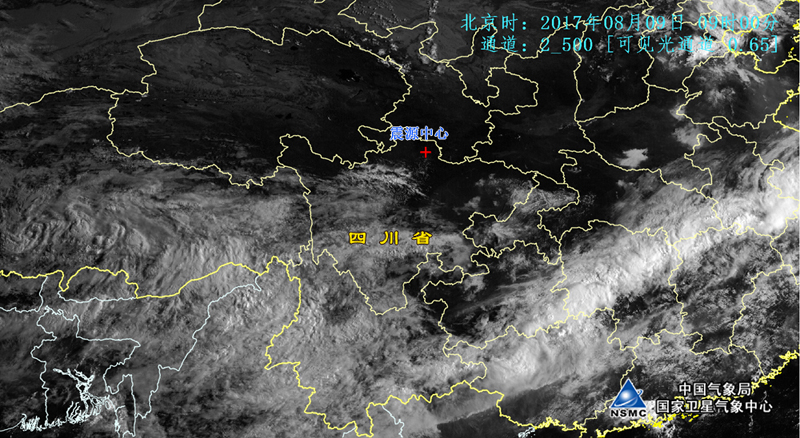

8月8日晚,九寨沟发生7.0级地震,各方聚力前行,加紧救灾, 然而,有人却趁机制造并散播网络谣言, 请网友关注灾情的同时,多留意官方消息来源…… 近日,据公安部权威消息, 居住证制度全覆盖年内实现, 这是什么样的大礼包? 当前,正值暑期求职高峰, 有人因网络求职而误入“招聘陷阱”, …… 过去一周发生了哪些大事?哪些值得关注?哪些与您息息相关?请看一周大事回顾。 【辟谣进行时】“看地震云可预测地震”?当心那些蹭地震的谣言和行骗伎俩 8日晚,四川省阿坝州九寨沟县发生7.0级地震,震源深度20公里。 地震发生后,有人制造并散播网络谣言,包括“冒充官方散播余震消息”“拿其他地震旧照张冠李戴”“看地震云可预测地震”等等。更有不法分子自称“地震局救援中心工作人员”,编造地震灾情实施短信诈骗。有关部门和专家及时辟谣,并呼吁广大网友关注灾情的同时,多留意官方消息来源,不轻信小道消息,“不信谣”“不传谣”。 五花八门的谣言网上流传 四川九寨沟地区发生地震后,记者观察发现,朋友圈和微博上流传部分来源不明、信息模糊的图文消息,不少经有关部门和网友证实,这些都是蹭地震的谣言。 冒充官方散播余震谣言。8日晚,网络上出现以中国地震局四川分局名义发布的余震预告,称“可能在9日3时左右再次发生余震,届时陕西西安、汉中、安康,甘肃兰州、张掖,青海西宁等地将会有所波及。”据西安市公安局网络安全保卫支队官方微博发布公告称,已于9日上午将涉嫌散布谣言的违法嫌疑人陈某抓获。 地震现场图片张冠李戴。九寨沟县地震发生后,某网友在自媒体上发表感慨,并配以一张地震造成楼房倒塌的图片,引发网友大量关注。后来有网友查证对比,证实此图为多年前台湾高雄地震的旧照。 此外,有关地震仍有部分谣言流传,有关部门和网友予以证实和辟谣。例如,网传“‘地震云’可预测地震”被国家地震台网官方微博辟谣:云不能作为预测地震的依据,看到此消息时要保持清醒,不要人云亦云,以免引起恐慌。 不法分子借机行骗被识破 记者观察梳理发现,地震灾害发生后,更有不法分子企图借机骗取百姓的钱财。 地震发生后,有网友收到了自称“地震局救援中心工作人员”的短信。记者从网络曝光的短信截图看到,除编造四川地震灾情外,短信里还“呼吁”全国各地同胞为震区奉献爱心,并让大家将赈灾善款捐至某银行账户。为诱骗更多善心人士,短信里还将利益返还作为噱头,声称“等救灾过后,我们将双倍返还您的爱心救助金”。 不法分子借机行骗的企图很快被识破,9日上午,公安部治安管理局暨打四黑除四害专项行动办公室在官方微博上专门发布消息,揭穿此信息为诈骗信息。 专家教你如何识破谣言 地震灾害发生后,经常会有一些关于地震的不实信息在网络上流传。网友该如何识破谣言?记者就此采访了有关专家人士。 “强烈地震灾害造成人们对地震的恐惧,加之对地震知识和相关法律法规不够了解,人们便容易偏听偏信一些无根据的、所谓的‘地震消息’,这是地震谣传得以存在的土壤。”云南省地震局科技处处长李春光介绍,识破地震谣传可依据以下几种情况进行判定: 一是超过目前预报的实际水平,要素十分“精确”的所谓地震预报意见,如传闻中地震发生的时间、地点非常具体,甚至发震时间精确到“上午”“晚上”;二是跨国地震预报,因为这既不符合我国关于发布地震预报的规定,也不符合国际间的约定;三是对地震后果过分渲染的传言,如“某个地方将要下陷”“某个地方要遭水淹”等耸人听闻的消息,都不可信。 对于有不法分子借机实施电信诈骗,有多年侦办电信诈骗案件经验的广西玉林刑警蒋庆表示,重大灾害发生时,不法分子惯用诈骗手法是通过网站、微信、手机短信等冒充有关部门、慈善团体,发布募集捐款的信息,甚至骗取群众点击带有木马的链接。“建议广大群众为灾区‘献爱心’选择官方正规渠道,对于来历不明的链接特别是要求汇款的,须谨慎打开,让不法分子无机可乘。” 北京易准律师事务所律师杨锦炎说:“九寨沟地震牵动全国人民的心,在这种非常时期,更需要理性来对待不断发酵的网络信息。”针对公众如何避免受上述两类行为影响,杨锦炎建议:公众首先应对网络信息的虚实多加甄别;其次不要在个人微博、微信朋友圈、直播平台等社交媒体中转发未经权威机构发布的信息,让谣言产生的次生灾害止于指尖;最后应密切关注有关部门和新闻媒体发布的信息,不向未经官方认证的银行账号汇款,避免遭受财产损失。 8月8日21时19分,四川九寨沟县发生7.0级地震;9日7时27分,新疆精河县发生6.6级地震。地震发生后,全社会迅速开展抗震救灾。那么震区未来天气形势如何,震后救灾需要注意哪些次生灾害?地震云是否真实存在?为何震区余震不断?未来能否实现地震预警?带着这些问题,中国气象网联合新华网邀请地震和气象专家,为您一一解答。 嘉宾:中国地震台网中心副主任、研究员 刘杰 中国地震局地震预测研究所副所长、研究员 张晓东 中国地震局工程力学研究所副所长、研究员 李山有 中央气象台首席预报员 张芳华 主持人:新华网记者 李海韵 中国气象报记者 王若嘉 刘佳  记者:地震速报是如何发出的,公众如何获取? 刘杰:因受台站分布密度的影响,不同地区地震速报结果的产出时间有所不同,全国平均自动地震结果速报时间约3分钟,人工地震结果速报时间11分钟。我国地震结果速报以中国地震台网中心测定结果为官方结果,通过12322、台网中心官方网站、官方微博以及中央级媒体对外发布。 记者:有哪些天气因素影响震后救援工作的开展?未来一段时间,四川九寨沟震区及新疆精河震区天气情况如何? 张晓东:众所周知,地震后出现降雨的概率比较大,较强降雨天气会加重震区次生灾害的发生。震后,由于震区山体有所松动,房屋结构遭到破坏,强降雨易引发山体崩塌、滑坡、泥石流等次生地质灾害。 2008年汶川地震后发生了很多山体崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害,有些地方甚至形成了堰塞湖现象。随着上游的积水不断涌入,堰塞湖积累到一定程度就会被大水冲垮,汹涌的洪水冲向下游的县城或乡村,严重威胁当地居民的生命财产安全。 若要避免震后次生灾害发生,带来灾害叠加。首先,气象预警预报很重要。其次,山洪地质灾害的预警预报工作也很重要。对于难以避免的次生灾害,我们可以及时疏散转移人群,加固山体和房屋。 气象因素会引发的地质灾害  张芳华:地震发生后,对救援工作产生不利的天气因素有降水量、温度等多个方面。当出现降水天气,不仅为缺少帐篷等物资的群众带来不便,而且会造成路面泥泞,对交通产生影响。地震后如再遇强降雨天气,极易发生滑坡、泥石流等次生灾害,尤其九寨沟地区以山地为主,一旦发生次生灾害对救援工作都会产生较大影响。气温方面,如果温度高,被困人员和救援人员体力极易消耗,更容易滋生疾病;而温度低会对露宿野外的群众带来不便,在缺少御寒物资的情况下容易发生感冒或冻伤。此外,目前正值汛期,强对流天气较多,震区也需要注意防雷。 总体来看,未来几天九寨沟震区和精河震区总体天气较为平稳,对救援工作影响不大。 具体来看,8月11日白天到夜间,九寨沟县震区阴有小雨,局地中到大雨,注意防范山洪、泥石流等次生灾害;12日阴天有分散性阵雨转多云;13日至15日基本无降雨。8月11日夜间至12日夜间,精河震区多云转小雨(累计3-7毫米),南部山区有大雨,5级左右西北风,会对救援有影响,并且气温随之下降;13日,震区有零星小雨转晴;14日至15日基本无降雨,风力不大,气温适宜。  四川九寨沟震区公路地质灾害气象风险预报图。 记者:目前,网上流传着一些对“地震云”的说法,请您谈谈地震和云到底有没有关系?“地震云”是否真的存在? 张芳华:目前并没有发现地震和云之间有联系的理论和依据。大家利用云来预测地震是否发生非常不科学。像地震这类地壳运动对大气环流是否有某种潜在影响,有待于进一步的科学研究和论证,即便有影响也比较细微,在做天气预报时这种影响是忽略不计的。而这种尚未地震,就以天降奇象、云生异变来预测的方式很不靠谱,我们认为“地震云”的假设是不成立的。 张晓东:从目前的研究情况看,没有任何科学事实能证明云的变化与地震有直接关系,也没有科学研究可以证实地震的发生与天气变化有直接相关性。 其实,不仅是云和天气的变化,很多书本画册上提出的能预示地震即将来临的征兆,如家禽家畜行为异常、野生动物迁徙、植物异常都不通过严格的科学检验。公众可以在地震发生后关注到震前的种种异常现象,但却无法从异常现象推出地震即将来临的结果。以动物行为异常为例,导致动物迁徙、情绪失控的原因很多,可能是季节转变、气候变化、动物疾病,也可能是繁衍生育的需求。所以,在无法将其他引起异常的原因剔除时,我们不能将云与动物的异常作为预测地震来临的科学指标,地震的监测预测还任重道远。 记者:震后中央气象台开展了哪些工作,提供了哪些服务?当前气象部门对震区天气监测从时间和空间上精确到何种程度? 张芳华:地震发生后,8日夜间中央气象台第一时间启动应急值班岗,与四川省气象台开展视频连线,了解灾情影响和天气情况,并增设领班和首席岗,加快信息分析和专报制作。9日开始,每天2次发布震区服务专报,提供3天内逐12小时天气要素预报;制作时间分辨率为3小时、空间间隔5千米的精细化格点化预报产品;每天2次开展视频会商并随时进行电话会商。此外,派出首席预报员前往成都中心气象台开展预报援助。  风云四号A星四川九寨沟县震区8月9日9时监测图。 在监测方面,启动高分辨率卫星监测、雷达及地面自动站观测业务。9日10时起,启动“风云二号”F星区域加密观测,每6分钟对震区进行一次观测,国家卫星气象中心还积极与民政部国家减灾中心联系,实现国内外多源卫星遥感数据和灾情信息共享,开展震区卫星遥感监测服务。 记者:为何近期地震频繁?四川阿坝州和新疆精河目前情况如何?未来是否还有余震发生? 张晓东:据统计,每年全球发生18次左右的7级地震,200次左右的6级地震。我国每年平均发生20次左右的5级地震,4次左右的6级地震。今年上半年我国地震发生次数很低,仅有4次5级地震,所以公众感觉近期地震频繁并不真实。 8月8日发生在四川阿坝州九寨沟县的地震7.0级,震源深度20千米;9日新疆博尔塔拉州精河县发生6.6级地震,震源深度11千米。这两个地震地域差别很大,分别属于不同的地震带,九寨沟7.0级地震位于南北地震带,精河县6.6级地震位于天山地震带,有不同的构造成因,两个地震前后发生,仅仅是一种巧合。 目前,从我们监测到的地震情况看,两个地震区都有余震发生。一般来讲余震有一个衰减过程,在这个过程中会产生起伏活动,也会发生一些强余震。由于构造应力、地质条件、孕震环境、震源运动特征等原因,余震序列往往千差万别,余震的震级、次数和持续时间也不同。地震序列总体分为孤立型、主震型和震群型3种。孤立型序列余震少,而且小;主震型序列余震丰富,有的还有前震活动;震群型序列的一般有2个或2个以上的主震,余震序列也比较丰富。目前,地震部门启动了地震现场的加密流动观测,公众可以通过地震部门的官网、地震速报APP、微博、微信等实时关注到余震发生的相关信息。 记者:未来能否实现地震预警? 李山有:地震预警是指在地震发生以后,利用震中地区台站快速判定地震的时间、地点、大小及其影响程度,由于地震波按照每秒数公里速度向外扩散传播,这样,我们就有可能为远离震中但可能遭受地震影响的地区,抢在地震波到达之前,发出一个警报信号,为公众逃生避险、企业紧急处置提供预警时间。 由于方法技术所限,震中地区破坏最严重但没有预警时间,这就是预警盲区;距离震中越远的地区破坏相对较轻但预警时间越长。目前,中国地震局国家地震烈度速报与预警工程计划用三年时间建设由15000余个地震台站组成地震烈度速报与预警系统,实现全国范围的分钟级地震烈度速报,实现华北地区、南北地震带地区、东南沿海地区和新疆天山中段地区的秒级地震预警。 |

一周大事儿

来源:香格里拉网 作者: 发布时间:2017-08-13 12:06:49

频道精选

- 2024 年迪庆州新闻系列综合高级职称定向评审通过人员名单公示2024-09-05

- 香格里拉景区直通车:便捷出行,一站直达美景2024-09-05

- 香格里拉景区直通车:便捷出行,一站直达美景2024-09-05

- 张卫东到迪庆交通运输集团公司开展调研2024-09-05

- 福彩代销者:增强责任意识 倡导理性购彩2024-09-04

- 中央专项彩票公益金的用途及作用|下篇2024-09-04

- 中央专项彩票公益金的用途及作用|中篇2024-09-04

- 中央专项彩票公益金的用途及作用|上篇2024-09-04

- @迪庆人,这场活动需要您的参与!2024-09-04

- 积极参与2024年“99公益日·助力迪庆见义勇为”宣传募捐活动倡议书2024-09-04