|

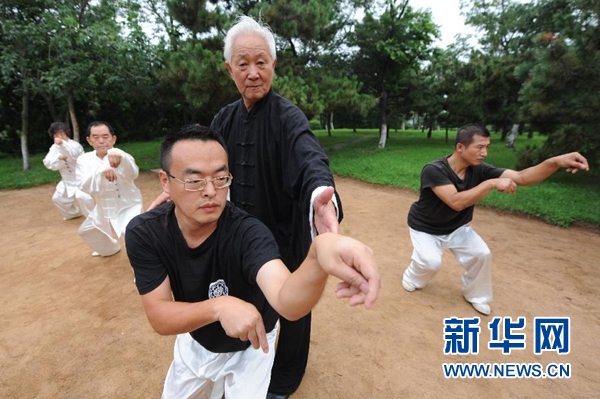

【运动健康】各类运动“靓照”在朋友圈刷屏 你健对身了吗?  8月8日,今年81岁的青岛市孙从宅老人在公园里教市民练习螳螂拳。 今年的8月8日是全国第九个“全民健身日”,除了免费开放健身场所,有的城市还把健身日延长成了健身周,以满足更多群众日益高涨的运动需求。 体育消费:呈现两位数增长 “我每个月最大的开销都在运动上,比伙食费还多。”复旦大学2015级学生浦帆说,因为自己高三太胖,从那时开始健身,之后慢慢成为一种习惯。现在一周跑4次,有时在校内有时在健身房,另外还会不定期打篮球或游泳等,一个月体育消费大约两三千元。 在“90后”梁振宇看来,以前体育运动无非是一套泳具、一个篮球,没那么多讲究,但是系统健身就不一样了,从用的跑鞋、哑铃、手套、瑜伽垫到吃的蛋白质粉、喝的运动补给饮料等,运动的多元化令体育消费开支结构改变了很多。 国务院发布的《全民健身计划(2016—2020年)》提出,到2020年,每周参加1次及以上体育锻炼的人数达到7亿,经常参加体育锻炼的人数达到4.35亿,体育消费总规模达到1.5万亿元,全民健身成为促进体育产业发展、拉动内需和形成新的经济增长点的动力源。 国家统计局公布的数据显示,今年上半年社会消费品零售同比增长10.4%,增速比一季度加快0.4个百分点。其中体育娱乐用品消费增长17.1%。 马拉松热:“跑跑跑”成大众风尚 “马拉松可以说是全民健身潮里最具代表性的一个运动。”一周带跑70-80人次的陪跑师孔斌说,自己2006年参加半马时,如果能进2小时就能领到一双运动鞋,如今报个名都要挤破头。 在跑步爱好者张小娜家里的柜子上,挂满了十几块全国各地马拉松的奖牌,最近她正在准备香港、曼谷的马拉松。“跑步才不是一个人的孤独,它已经成为一种时尚和社交,比如通过可穿戴设备监测跑步时的心率,以及跑完后在朋友圈里‘晒跑’也变得越来越流行。” 张小娜说,通过跑步认识了很多新朋友,跑团之间你追我赶,互相鼓励,非常正能量,当然马拉松后的旅行与美食也是必不可少的。 在孔斌看来,人们生活水平的提高和对健康的重视,造就了如今的马拉松热。同时,从跑步延伸而来的徒步、越野等户外运动日益升温,并自然而然地与旅游、社交融入在一起。 需求升级:冲浪、潜水等小众运动升温 全民运动健身有哪些新趋势?从体育用品的销售中可以见端倪。 记者从全球知名运动超市迪卡侬获悉,户外山地运动、健身运动、跑步运动,仍是目前最主流的运动。此外,游泳和健步走正成为新的热点进入越来越多人的视野,2017年上半年这两类体育用品均实现约四成的销售增长。 以家庭为单位,父母带着孩子参与运动则是另一大特点,这在户外和游泳运动中表现尤为明显。“我的学员里跟跑时间最长的达3-4年,后来便带着孩子一起来。一家人周末一起运动,逐渐成为一种新的趋势。”孔斌说。 值得一提的是,越来越多消费者正在接触和参与全新的运动,如沙滩上进行的球类运动、冲浪、潜水,以及新兴的橄榄球、曲棍球等。为满足更多中国运动爱好者的需要,今年上半年迪卡侬把浮潜和深潜的全部产品线搬到中国,计划五年内提供运动种类从80多种扩增到约100种。 同程旅游发布的《2017暑期旅游消费趋势报告》显示,海滨沙滩冲浪是最受欢迎的亲水游项目,划船和潜水分别位列第四和第五位。 复旦大学附属华山医院运动医学科主任陈世益说,全民参加体育运动可以增强体质,有助于健康管理和疾病预防,但需要适度、科学地循序渐进,因为运动本身具有双重性,如果过量则会导致损伤,反而影响日后的运动。 广场舞、马拉松、慢跑骑行、滑板攀岩……如今,各类运动“靓照”霸屏“朋友圈”,无论男女老少,中华大地上全民健身热情高涨。但因健身不当而受伤的情况也时有发生,在心疼伤者的同时,你是否想过自己真的会健身吗? 10日,国家体育总局发布《全民健身指南》,其中就体育健身活动方式、强度和时间等均提供了专业的指导建议。 健身方式不同 健身效果各异 《指南》根据不同体育健身活动方式的运动特征,将体育健身活动项目归纳为有氧运动、力量练习、球类运动、中国传统运动方式、牵拉练习5大类。 其中,有氧运动是指人体在氧气供应充足条件下,全身主要肌肉群参与的节律性周期运动,可分为包括健身走、慢跑等在内的中等强度运动和包括跑步(8千米/小时以上)、骑自行车等在内的大强度运动。 《指南》提到,有氧运动有助于提高心肺功能、减轻体重、调节血压、改善血脂等;且中等强度的有氧运动节奏平稳,是中老年人最安全的体育活动方式。《指南》建议人们在进行体育健身活动时,应将有氧运动作为基本的体育活动方式。 力量练习则是指人体克服阻力,提高肌肉力量的运动方式,可分为包括俯卧撑、原地纵跳、仰卧起坐等在内的非器械力量练习和器械力量练习。 力量练习能够提高肌肉力量、增加肌肉体积、发展肌肉耐力,促进骨骼发育和骨健康。针对不同年龄层,力量练习能够起到改善体质、强壮身体、提高平衡能力等效果。 作为趣味性较强的球类运动,可分为篮球、足球等身体接触的球类运动和排球、乒乓球等非直接身体接触的球类运动。经常参加球类运动可以提高机体的心肺功能、肌肉力量和反应能力,调节心理状态,是青少年首选的体育活动项目。 而包括武术、气功等在内的中国传统运动健身方式动作平缓,柔中带刚,强调意念与身体活动相结合,具有独特的健身养生效果。可以提高人体的心肺功能、平衡能力,改善神经系统功能,调节心理状态,且安全性好,特别适合中老年人群运动健身。 牵拉练习可分为包括正压腿、压肩等在内的静力性牵拉练习和包括正踢腿、甩腰等在内的动力性牵拉练习。各种牵拉练习可以增加关节的活动幅度,提高运动技能,减少运动损伤。《指南》建议,初期参加体育健身活动的人,应以静力性牵拉练习为主,随着柔韧能力的提高,逐渐增加动力性牵拉练习内容。 健身强度因人而异 健身时间适合为宜 在找准自己需要的体育健身运动方式的同时,还得把握好体育健身活动强度。强度过小,没有明显的健身效果;强度过大,不仅对健身无益,还可能造成运动伤害。 《指南》将体育健身活动强度划分为小强度、中等强度和大强度三个级别。其中,散步等小强度运动对身体的刺激作用较小,运动过程中心率一般不超过100次/分;健步走、慢跑、骑自行车等中等强度运动对身体的刺激强度适中,运动过程中心率一般在100~140次/分;跑步、网球单打等大强度运动对身体的刺激强度较大,可进一步提高健身效果,运动中心率超过140次/分。 针对不同的运动个体,《指南》建议:有良好运动习惯、体质好的人,可进行大强度、中等强度运动;具有一定运动习惯、体质较好的人,可采用中等强度运动;初期参加体育健身活动或体质较弱的人,可进行中等或小强度运动;体育锻炼者,在实施体育健身活动方案时,可根据自身情况,科学调整运动强度,以适应个体状况。 同时,每次体育健身活动时间直接影响活动效果。运动时间过短,提高身体机能效果甚微;而运动时间过长,则容易造成疲劳累积,也不会进一步增加健身效果。 《指南》建议,对于经常参加体育锻炼的人,每天有效体育健身活动时间为30至90分钟。在参加体育健身活动的初期,运动时间可稍短;经过一段时间体育健身活动,身体对运动产生适应后,可以延长运动时间。每天体育健身活动可集中一次进行,也可分开多次进行,每次体育健身活动时间应持续10分钟以上。 对于有体育健身活动习惯的人,《指南》建议,每周应运动3至7天,每天应进行30至60分钟的中等强度运动,或20至25分钟的大强度运动。为了取得理想的体育健身活动效果,每周宜进行150分钟以上的中等强度运动,或75分钟以上的大强度运动;如果有良好的运动习惯,且运动能力测试综合评价为良好以上的人,每周可进行300分钟中等强度运动,或150分钟大强度运动。 健身计划宜循序渐进 健身效果贵在坚持 针对不同阶段的体育健身人群,《指南》也给出了不同的可操作性建议。 对于刚参加体育健身活动的人,《指南》建议刚开始体育健身活动计划时,应选择自己喜欢或与健身目的相符的体育健身活动方式,运动负荷要小,每次体育健身活动的持续时间相对较短,使身体逐渐适应运动负荷,运动能力逐步提高。运动后要有舒适的疲劳感,疲劳感觉在运动后第二天基本消失。 体育健身活动初期,增加运动负荷的原则是先增加每天的运动时间,再增加每周运动的天数,最后增加运动强度。 《指南》指出,初期体育健身活动的时间约为8周,宜选择中等强度有氧运动、球类运动、中国传统运动方式、柔韧性练习等运动方式,每次运动10至20分钟,逐渐增加到30至40分钟,每周运动3天,逐渐增加到每周运动5天。 在从事8周体育健身活动后,人体基本适应运动初期的运动负荷,身体机能和运动能力有所提高,可进入中期体育健身活动阶段。在这一阶段,宜保持初期的体育健身活动方式,并适当增加力量练习。这一阶段每次宜运动30至50分钟;如安排无氧运动,每次运动10至15分钟;每周应有1至2次力量练习,每次6至8种肌肉力量练习,各重复1至2组,进行5至10分钟牵拉练习;每周运动3至5天。 当身体机能达到较高水平、养成良好体育健身活动习惯后,应建立长期稳定、适合自身特点的体育健身活动方案。这一阶段宜保持体育健身活动中期的运动方式。每次中等强度运动30至60分钟,或大强度无氧运动15至25分钟,或中等、大强度交替运动方式;8至10种肌肉力量练习,各重复2至3组,每次进行5至10分钟牵拉练习。每周运动5至7天,大强度运动每周不超过3次。(综合新华社、人民日报、新京报等媒体报道 )

|

一周大事儿

来源:香格里拉网 作者: 发布时间:2017-08-13 12:06:49

频道精选

- 2024 年迪庆州新闻系列综合高级职称定向评审通过人员名单公示2024-09-05

- 香格里拉景区直通车:便捷出行,一站直达美景2024-09-05

- 香格里拉景区直通车:便捷出行,一站直达美景2024-09-05

- 张卫东到迪庆交通运输集团公司开展调研2024-09-05

- 福彩代销者:增强责任意识 倡导理性购彩2024-09-04

- 中央专项彩票公益金的用途及作用|下篇2024-09-04

- 中央专项彩票公益金的用途及作用|中篇2024-09-04

- 中央专项彩票公益金的用途及作用|上篇2024-09-04

- @迪庆人,这场活动需要您的参与!2024-09-04

- 积极参与2024年“99公益日·助力迪庆见义勇为”宣传募捐活动倡议书2024-09-04