|

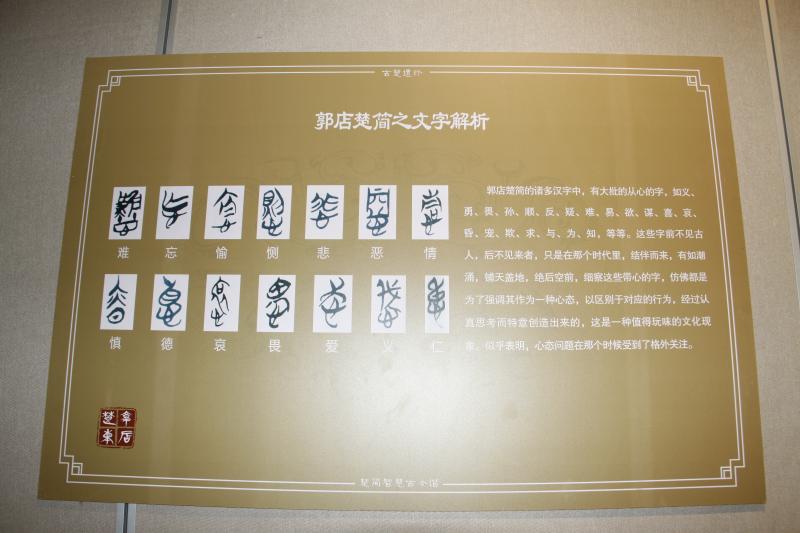

7月19日,位于海拔3300米高原上的香格里拉阳光白云交织,我走进迪庆州博物馆二楼临展厅,迎面仿佛吹来一阵来自荆楚大地的温润季风——“古楚遗珍·郭店楚简(复制)”特展在此展出。由荆门市博物馆与迪庆州博物馆联合策划,郭店楚简的高清复制件及同期出土的文物跨越千山万水,于7月16日首次与迪庆高原上的观众见面。 淤泥守护的“思想芯片” 1993年10月,荆门市博物馆考古工作人员在接到“塌冢子”(位于荆门市沙洋县纪山镇郭店村)被盗的举报,经主管部门批准后进行了抢救性发掘,出土了几十件珍贵文物,意外地发现了一批堆在烂泥里的竹片,没想到那些竹片竟是一堆价值连城的宝贝,成为灿烂楚文化中一朵夺目的奇葩。这就是后来被学术界称为“改写思想史”的考古大发现,对于研究中国哲学史、思想史、古文字和书法艺术等具有非常重要的学术意义。郭店楚简一经公开,立刻受到国内外学术界的高度关注,并迅速形成了国际性研究郭店楚简热潮,在世界文化史上拥有了突出地位。由于这些竹片出土于荆楚文化腹地荆门市沙洋县纪山镇郭店村一座楚墓中,因此郭店1号墓出土的竹书被称为“郭店楚简”。郭店楚简共有800余枚,其中有字简约726枚,约1.3万字,经荆门市博物馆竹简整理小组整理,分为十八篇,多为先秦儒道两家的典籍,大部分是前所未见的古佚书。简文内容广泛,有关于宇宙生成的思考,有治国、修身的方略,有研究人性方面的论述,还有读书笔记等。 在秦始皇焚书的烈焰之下,这些竹简因深藏地下而幸存,成为先秦精神世界的一枚“时间芯片”。 走进展厅里,第一个展台上摆放着郭店墓群中发掘的3尊无手陶俑,殉葬陶俑源于商代,盛行于春秋战国时期,以替代活人的殉葬习俗反映了楚人“事死如事生”的观念。陶俑形体较小,采用捏塑技法,五官精致,体形修长,双手前摆,表现出一种精神焕发、昂扬向前的风貌。展厅以此为首,也表现了一种以人为本的价值理念。第二个展台上摆放着包山2号墓出土的彩绘凤鸟双莲杯、凤纹带流杯,造型精美,反映了楚人的生活智慧。这是战国时期漆木器,1987年出土于荆门包山2号墓,现藏于湖北省博物馆。凤鸟双连杯通高9.2厘米,长17.6厘米,宽14厘米,由竹、木结合制成,其造型为一只凤鸟背负双杯,前端为凤的头和颈,后端为尾巴,尾巴微微上翘。在凤鸟的腹部左右并列两个竹质的筒形杯,两杯在靠近底部的地方有一段竹管连通。杯外面以黑漆为底,上用红、黄、金三种颜色彩绘,杯身中部绘有相互盘绕的双龙。战国彩绘凤鸟双连杯的发现不仅填补了上讫新石器时代,下至秦汉通行合卺礼仪的中间缺环,而且还扩大了中国古代合卺礼仪的流行区域,对探讨楚国的婚姻礼仪及家庭构成提供了重要的实物证据,是国家一级文物。 第三个展台上摆放着包山2号墓出土的文房用具:漆盘、彩漆龙凤带盖竹筒、毛笔,凤凰山楚墓出土的石砚等。第四个展台开始摆放着郭店1号墓出土的编连竹简、竹简《语丛(一、二、三、四)》,墙壁上挂着郭店1号墓位置示意图、竹简刚出土状况图、竹简书写历史演变、郭店竹简的形制、简册制作(工艺流程图)等。语丛一:“凡物由亡生。有天有命,有物有名。天生伦,人生卯。有命有度有名,而后有伦……有仁有智,有义有礼,有圣有善。”竹简形制最长的60厘米,最短的仅15厘米,简端梯形契口,用于固定编绳,绳痕至今清晰。竹简宽度仅在0.5厘米到1.0厘米的区间,写的都是小字,隔着橱窗,看起来有点费力,但这竹简却来自一滩滩淤泥,就像神话里的场景——淤泥本是无生机的死寂,却蕴藏着竹简挺拔的“文字之芽”。当千年的泥土、气压把人体压成“泥”,那些不肯被碾碎的意志(竹简)却在淤土混沌中沉睡,直到被后人唤醒。竹简本就是“杀竹为书”的产物——青竹被剖开、炙干、磨平,成为记录的工具。它随主人一起沉睡大地,却始终坚毅地向未来传递信号。如今,经过考古工作人员的技术处理,让它破土复现,像一场跨越千年的二次重生,让差不多死于淤泥的文明重新展现出来。“烂泥生简”就像莲花出淤泥而不染,给后人带来了耀眼的文明之光。2003年6月,文物出版社还出版了《郭店楚墓竹简·语丛》全四册书籍,为广大书法爱好者、青少年学习临摹古代书法作品提供样本。 郭店竹简包含多种古籍,其中三种是道家学派的著作,其余多为儒家学派的著作。在展厅中间橱柜,集中展示了多种古籍,包括《老子》(甲、乙、丙三组),《太一生水》《缁衣》《鲁穆公问子思》《穷达以时》《性自命出》《忠信之道》《六德》《唐虞之道》《尊德义》《成之闻之》等13篇先秦佚书,生动呈现先秦学术以及楚文化成果。在橱柜三面墙上,张贴着国内外知名汉学家对郭店楚简的高度评价、郭店楚简入选第一批国家珍贵古籍名录(包括穷达以时等13项)、郭店楚简之文字解析、道家典籍、儒家典籍、郭店楚简经典解读之《忠信之道》《缁衣》等。《老子》(甲、乙、丙三组)呈现道家思想由“守柔”到“无为”的演进,《太一生水》提出宇宙生成模型“太一生水,水反辅太一”,《缁衣》《五行》等儒家佚籍则为思孟学派“仁义内在”说提供直接证据。 据相关资料介绍,郭店楚简版的《道德经》与马王堆帛书版《道德经》都是《道德经》,但二者有明显差异。郭店楚简距老子时代更近,仅有100多年,马王堆帛书则距老子时代200多年。郭店楚简《道德经》以竹简为载体,马王堆三号汉墓出土的《道德经》以帛书形式呈现。郭店楚简《道德经》的文字展现了典型的楚国文字特色,字体既典雅又秀丽,堪称当时的书法杰作,马王堆三号汉墓出土的甲、乙两本《道德经》分别采用了篆书和隶书两种不同的抄写方式。郭店楚简《道德经》(甲、乙、丙三组)是20世纪90年代所见年代最早的《道德经》传抄本,尽管其大部分文句与今本《道德经》相似或相同,但并未分德经和道经,且章次与今本亦不相符。而马王堆三号汉墓出土的甲、乙两本则更接近于今本《道德经》。 楚墨风韵舞蹁跹 郭店楚简是长条形款式,书写从上到下、从右到左,线条丰富多变,竖画挺拔如鸟振翼,横画弧曲、点画放浪、草化简化,其文字是典型的楚国篆体文字,取象大自然,一撇一捺犹如花草树木、白云流水,充满诗情画意,具有字形优美、运笔遒劲、灵动自然、富于变化以及字体典雅、龙飞凤舞的特点,书法飘逸俊秀之气与楚人的浪漫天性一脉相承,使得文字的书写出现了前所未有的生气,每一个字犹如一道亮丽的风景,可见当时书写者、雕刻者的用心和手艺之高超。 除竹简外,展厅还陈列牌楼新生出土的带盖铜壶,郭店1号墓出土的七弦琴、铜铍、铜镜、漆耳杯、玉带钩、鸠杖、车马具等,包山2号墓出土的酒具盒、木几、木梳等,透过它们可拼合出一位战国中晚期贵族的日常生活: 晨起,盥洗,对着铜镜梳妆; 出行,乘马车,或拄着鸠杖漫步; 宴饮,用黑漆杯喝酒; 入夜,对灯展开竹简阅读,把七弦琴横置膝上,轻弹低唱。 “妈妈,这一盘黑黑的器具是做什么用的?”“这是古人喝酒的杯子、盘子。”我正在参观,走进来一些游客,一个穿着花裙子的女孩透过玻璃橱窗看到里面摆设的黑漆酒具惊叹地问,“妈妈,他们喝酒怎么不用玻璃杯、陶瓷杯?”“2000年前哪有我们现在用的玻璃杯、陶瓷杯啊!”“哦,古人是这样生活的啊!真没想到。” 在雪域高原,透过竹简墨迹触摸郭店楚简中承载的历史文化内涵,循着楚文化的足迹探寻中华文明的智慧和精髓,聆听竹简深处传来的悠远古音——那是中华文明从未中断的呼吸。虽然这些文物大部分是复制品,但也生动地展现了战国时代的风貌,充满着古人的智慧与情感,看后令人震撼。在没有机缘前往湖北省观看郭店楚简原件的情况下,就近参观展览,也能感受到古楚那段辉煌的历史和文物无与伦比的价值。 |

在雪域高原感受楚风简韵——“古楚遗珍·郭店楚简(复制)”特展参观记

来源:香格里拉网 作者:张锦明 发布时间:2025-07-25 10:12:05

上一篇:迪庆:千年锅庄舞韵味长

下一篇:

频道精选

- 习近平总书记关切事|幸福生活像花儿一样——把地方特色产业做优做强之二2025-07-24

- 文旅新探|豆汁儿记2025-07-24

- 香格里拉市格咱乡:携手共护“松茸银行”2025-07-24

- 新时代 新征程 新伟业 | 维西县:险路难再寻 通途又日新2025-07-24

- 罗朝峰会见施政、杨爽一行2025-07-24

- 迪庆军分区党委九届七次全体(扩大)会议召开2025-07-24

- 格玛央宗:与乡村小学孩子们一起成长2025-07-24

- 迪庆州与8家省属企业举行对口支援工作座谈会2025-07-24

- 19℃清凉夏日独克宗古城人气爆表2025-07-23

- 央企及省级定点帮扶迪庆州工作座谈会召开2025-07-23