|

7月11日,“首届全国民族高等教育高峰论坛”在内蒙古民族大学召开,40多位专家、学者参加会议作学术交流,会议旨在探索民族高等教育的前沿理论和实践经验。 在现在应试教育的浪潮下,乡土教育显得有些稀奇,那么乡土教育有无必要?如何做?会上,云南省社会科学院副院长杨福泉给参会者分享了与民族乡土教育有关的几个案例。 其中一个案例是玉溪师院的民族文化艺术传习馆。玉溪师院的特色学科发展定位为“教师教育学科为重点,培养以边疆、地方、民族、生态为特色的优势学科”。该院成立了“湄公河次区域民族民间文化艺术传习馆”,其中有陶艺工作室、木雕工作室、民间绘画工作室、绝版木刻工作室、少数民族刺绣工作室、手工工作室等,各个专业的学生都可以自由选修某个民间艺术的课程,学成合格了,学院给学分。 “选修的学生很多,这些学生今后大多数要在少数民族地区当老师,这样的学习,无疑对在学校里推动传承教学各民族民间艺术会起到良好的作用。”杨福泉说,“由于过去学校教育对乡土文化的忽略,过去的中小学老师对民间本土艺术一无所知的人是很多的,从玉溪师院的这种有创新且突出地方特点的教学实践中,我看到了一种很好的趋势,走出大学校门的这批未来的老师,他们将是一批既学了各种现代专业知识,又学习了民间乡土艺术的各种知识的新型人才。云南要建设民族文化强省,要保持自己的文化个性特点,怎么在大学校园里也营造一种地方文化、民间艺术的氛围、创造一些让学生学习的条件,这是很好的一个范例。”

自编乡土教材让孩子们更了解民族文化。

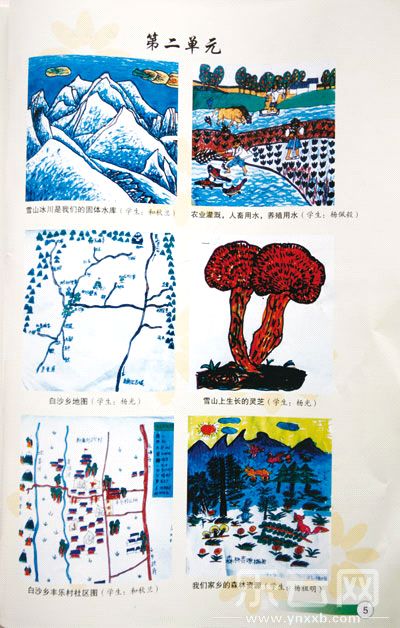

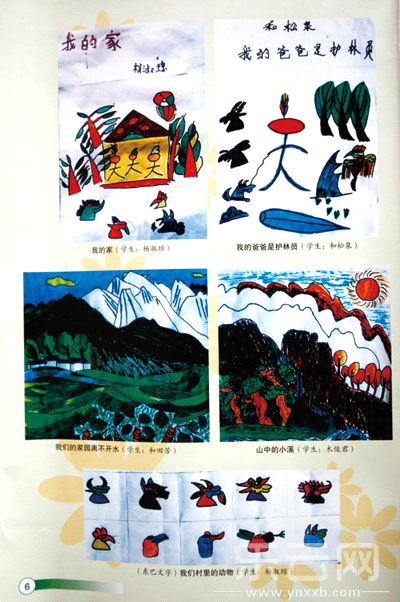

教材上的很多画,是学生们自己画的。

教材上的纳西图画。 10日晚上,省社会科学院副院长杨福泉发了一条微博,内容和一本乡土教材《白沙,我的家乡》有关。这本教材是杨福泉与丽江市玉龙纳西族自治县白沙乡完小的师生一起深入社区进行民间调研后共同编写的。教材于2005年底出版,白沙完小三、四年级学生至今还在使用该教材。 为了抢救、保护和传承纳西族文化,本世纪初,杨福泉引进资助,组织实施了东巴文化传人培养项目,由当时丽江最后健在的两位知识渊博的老东巴语学者配合,向从纳西山村中遴选出的8名年轻人系统地传授东巴经、祭祀仪式、制作面偶等知识。 传承过程中,杨福泉体会到,在培养民间文化传人的同时,还需要与学校教育和社区文化紧密结合,才能拓展优秀传统文化的生存空间和传播空间。于是便有了《白沙,我的家乡》这本教材。 乡土文化要保护,更要传承 翻开这本白沙完小自编的乡土教材,会看到“我们的房子”“我们的家人”“我们的牲畜”等有关家园的介绍;“玉龙雪山”“白沙壁画”“东巴文字”等有关历史、文化、人物的介绍;有“我们的村子”“水与水的利用”“森林资源与管理”等有关社区与资源的介绍。 8年来,学校老师虽有流动,但是乡土教材课程已在白沙完小的课程安排中有自己的固定位置,一周一个课时。当然,这个课程的知识不参加考试。白沙完小校长和春雷说,“授课老师都是纳西族人,我也是,这样授课更好些。保护、传承当地文化是一种责任,起码我是这么认为的。当然了,当地政府和教育部门还是很支持我们的工作。”和春雷说,他有好几次机会到教育局工作,因为这个项目的延续,他没去,因为师生、学生家长对这个教材的反响不错,他担心自己离开了乡土教育延续不下去。 |

丽江从起点保护纳西文化

来源:香格里拉网 作者: 发布时间:2013-07-23 09:07:30

上一篇:九寨沟“四举措”推动灾后旅游恢复

下一篇:丽江古城将实现智能交通管理

频道精选

- 2024 年迪庆州新闻系列综合高级职称定向评审通过人员名单公示2024-09-05

- 香格里拉景区直通车:便捷出行,一站直达美景2024-09-05

- 香格里拉景区直通车:便捷出行,一站直达美景2024-09-05

- 张卫东到迪庆交通运输集团公司开展调研2024-09-05

- 福彩代销者:增强责任意识 倡导理性购彩2024-09-04

- 中央专项彩票公益金的用途及作用|下篇2024-09-04

- 中央专项彩票公益金的用途及作用|中篇2024-09-04

- 中央专项彩票公益金的用途及作用|上篇2024-09-04

- @迪庆人,这场活动需要您的参与!2024-09-04

- 积极参与2024年“99公益日·助力迪庆见义勇为”宣传募捐活动倡议书2024-09-04