|

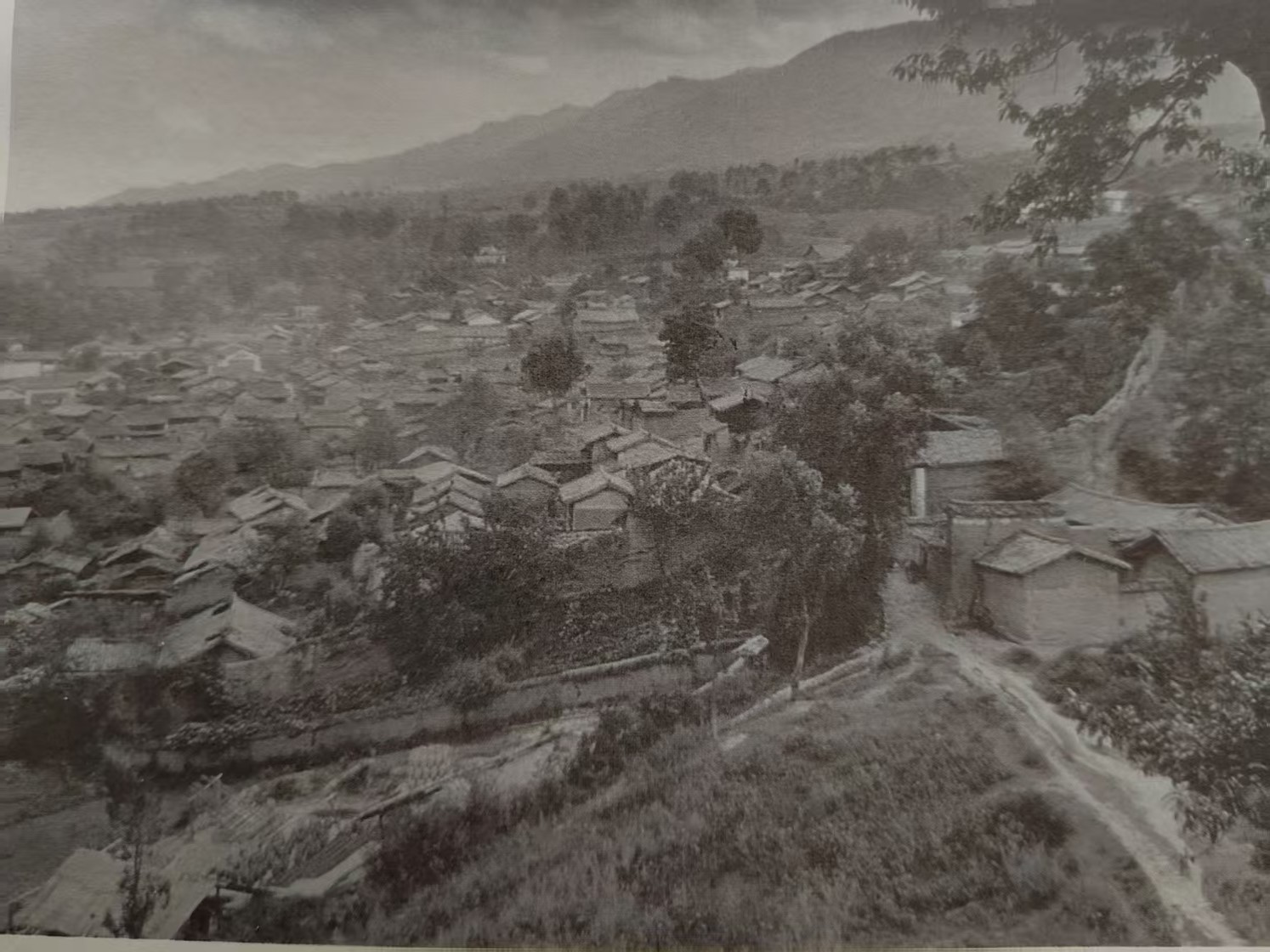

(1934年的维西县城。 资料图) 5月12日,对于维西来说是一个具有里程碑意义的日子,76年前的今天,维西地下党领导的农民自卫队发动了武装暴动,一举推翻了国民党在维西的反动统治,维西解放了。 今年5月12日上午9时,我和朋友老赵、老黄来到白鹤山公园。老赵出生于1958年,长我4岁,老黄长我2岁。我们伫立在那棵巍然屹立了319年的干香柏树下,向西眺望,欣欣向荣的维西县城老城区尽收眼底。松涛声中,咔嚓一声,老赵用数码相机定格了2025年5月12日的维西县城老城区。

(1980年的维西县城。) 凉风习习,鸟儿啁啾。我们并排坐在白鹤山公园凉亭的长椅上,看蓝天上云卷云舒,赏公园里百花竞艳。 就在我们迷醉于白鹤山公园胜景时,老赵指着手机里的一张黑白照片说:“你们看,这是1934年法国传教士拍摄的照片,拍摄角度跟今天我们拍摄的一样。” 老赵给我们欣赏的这张老照片定格了1934年夏天的维西县城,显得尤为珍贵。 老黄性格开朗,为人落落大方,说话嗓门很大。他指着老照片向老赵提出了一连串的问题:“这个位置就是维西县城十字街?你家就在这附近?你家是从哪里来的?到维西多少年了?你家祖辈是做什么的?” 老黄算问对人了,退休前,老赵曾经在文化馆工作,对维西县的历史文化颇有研究。老赵就像即将上台表演的“角儿”,清清嗓子,整理好衣襟,然后慢条斯理地回答:“要说我家的历史,得先从维西的历史文化说起。早在元朝时,就设立了临西县,意为临近西藏的地方。清朝雍正年间建维西厅,多元文化在这里碰撞、交融,形成一道独特的文化风景线。我家祖先由内地来到维西至今有200多年,已传11代。我的爱人是纳西族。在我这一代以前,我们家族没有跟少数民族通婚的先例。现在,我们赵氏家族中有汉族、纳西族、傈僳族、藏族。” 我接过老赵的话说:“比起你们赵氏家族,我家是后来者。1932年,我爷爷跟随县长从临沧来到维西当巡长。我出生时爷爷已去世好几年了。听父亲说,爷爷思乡心切,一直想回临沧老家,但他的这个心愿一直没有实现,爷爷是带着遗憾离开这个世界的。当时从维西到临沧全凭两条腿,山高路遥,风餐露宿,路上还有土匪抢劫,行路何其艰难!”如今,从维西到临沧也就一天的车程,可以说是朝发夕至。

(维西县白鹤山公园。) 我的话音刚落,老黄便提高嗓门说:“比起你们两个,我们黄家来维西的时间更晚了。你们看,我这里有一张拍摄于1980年的黑白照片,是我叔叔留下的。这张照片跟老赵的那张老照片同一个角度,留下的也是维西县城老城区的影像。1979年,我跟随叔叔到维西打拼,干的是泥水工和木工活,参加了维西影剧院建设,这可是维西当时最宏大的工程啊!后来,我开过拖拉机、载重汽车,还摆过猪肉摊。如今我老了,古老的维西县城却变年轻了。我刚到维西时,维西县城有十字街、小平街、青龙街等几条街道,城区面积也就一平方公里多点,民居中没有一栋钢混结构平顶房,老百姓住房还很困难。走在维西街上,遇到的10个人中至少有9个是熟悉的面孔。一晃40多年过去了,维西县城变大变美了,街道扩展了25条,城区面积超过了5平方公里,较大的公园就有5个,维西县城还进入了云南省园林城市行列……现在大街上遇到的10个人中9个是陌生的面孔。时间过得真快,我们家在维西已经三世同堂了,我的爱人是傈僳族,我的儿媳是纳西族、女婿是白族……” 我们边听老黄讲述边移步至维西革命老区纪念碑前。历史和今天在白鹤山交汇,置身其间,我们能深切感受到维西历史的厚重、取得如此成就的光荣和自豪。

(2025年的维西县城老城区。) 老赵说:“‘5·12’武装暴动前夕,维西地下党在白鹤山文昌宫召开会议,史称文昌宫会议,决定组织自卫队发动武装暴动。从19世纪以来的一百多年间,维西先后爆发了几次大规模的农民起义。其中,以恒乍绷起义规模最大、历时最长、影响最深远,但均以失败告终,只有‘5·12’武装暴动才彻底推翻了国民党在维西的反动统治,维西人民才摆脱了被压迫、被奴役的命运。如今,在共产党的领导下,维西人民摆脱了千百年来的绝对贫困,全面建成小康社会;在中国共产党的领导,维西人民阔步向着实现第二个百年奋斗目标的新征程迈进!” 白鹤山上,维西老年大学门前挂着云南省重点保护古树名木牌子的两棵金桂枝繁叶茂。用手机扫一扫牌子上的二维码:两棵同龄金桂已经285岁了。我提议:“我们在这里留影,以此纪念维西‘5·12’武装暴动胜利76周年!” 抚今追昔,感慨万千,一首题为《纪念“5·12”暴动》的小诗在老赵心中酝酿而成:“白鹤山上看劲松,革命故事记心中。不忘初心担使命,红旗招展文昌宫。” |

红旗招展白鹤山

来源:香格里拉网 作者:杨洪程 发布时间:2025-05-27 11:04:12

频道精选

- 【清廉迪庆】州纪委监委以强有力监督护航农文旅融合发展2025-05-27

- 香格里拉论坛筹备工作协调会召开2025-05-27

- 迪庆州森林消防大队开展高海拔水泵架设与撤收实战化训练2025-05-27

- 永德县:演奏“茭”响曲 绿野织就致富梦2025-05-27

- 玉溪市持续推进“反对浪费、崇尚节俭”文明行动2025-05-27

- 维西县“四化”赋能中药材产业增产增效增收2025-05-27

- 全国文明家庭李梅文家庭:以爱执笔 书写文明家风与文化传承新乐章2025-05-27

- 第七届全国文明村 | 临沧市临翔区邦东乡邦包村:古茶乡里文明花开2025-05-27

- 中老铁路货物运输量突破6000万吨2025-05-27

- 盈江傈僳族服饰:穿在身上的文化史诗 缀满故事的民族霓裳2025-05-27

409b1070-1c7b-4a08-b54f-26d46ac06522.jpg)

ae179837-4ead-4297-ac47-ca9c880f6219.jpg)

18b19fe9-dab1-4a02-a9a7-5d771b299d06.png)

f38ba965-9f96-45ea-84bc-ed1c4dbfab67.jpg)