|

城里的秋天,常是轻描淡写的。一句“天凉了,添件衣裳”便算应对。高楼夹缝里的天空,秋意不过是玻璃幕墙上映出的几片单薄的黄叶,还没来得及站稳,就被车流卷起的尘土裹挟而去。城里的秋光,总显得浮泛,像一层没被浸透的薄纱。

山野里的秋更是慷慨。柿子树上挂满了果实,被秋霜浸润得愈发红亮,沉甸甸地压弯了枝条。伸手托住一枚,凉意透过果皮直沁手心,指尖能感受到果实内里的丰盈和紧实。山路旁,带刺的板栗壳咧开了嘴,深褐色的果实滚落草丛,像大地不经意间洒落的珍宝。挎着竹篮的农妇,弯着腰,耐心地一颗颗拾起,手指沾着泥土的清香和露水的微凉。苏东坡笔下“最是橙黄橘绿时”的盛景大约如此——秋的甘甜与厚味,是要弯下腰,亲手去拾掇,才能真正尝到那份源自泥土的馈赠。 菜园子到了最风光的时候。经了霜的白菜,叶片愈发紧实脆嫩,像裹了一层薄薄的釉;萝卜缨子青翠欲滴,泥土下的果实已胀得浑圆;割过一茬的韭菜,新叶又齐刷刷地冒出来,在清冽的秋阳下泛着墨玉般的光泽。杜甫念念不忘“夜雨剪春韭”的鲜嫩,而这秋韭吸足了秋凉,滋味里却多了一分沉淀后的辛香与厚道。新碾的稻米下了锅,在灶上咕嘟咕嘟翻滚,米汤渐稠,那股特有的、带着泥土和阳光气息的米香便丝丝缕缕地弥漫开来,像暖雾一样,温柔地裹着灶房的梁柱、锅台,还有守在灶边的人。屋外秋风带着凉意,一碗热腾腾的新米粥下肚,暖流从胃里散开,慢慢熨帖到四肢百骸——这是土地最实在、最温厚的犒劳。

秋色也往高处晕染。山间小径铺满了松针,踩上去软软的,带着松脂的微香,每一步都像踏在秋日厚实的地毯上。银杏叶落得豪迈,金黄的叶片层层叠叠,把小径染成了一条流淌的金河。山塘里,荷花早已褪尽红妆,只留下枯瘦的梗茎伶仃地立在水面,倒映着高远澄澈的秋空,别有一番洗尽铅华后的清瘦与风骨。李商隐的那句“留得枯荷听雨声”,道尽了这份萧疏之美——枯荷的静默比盛放时更显从容,透着一股历经荣枯后的定力。

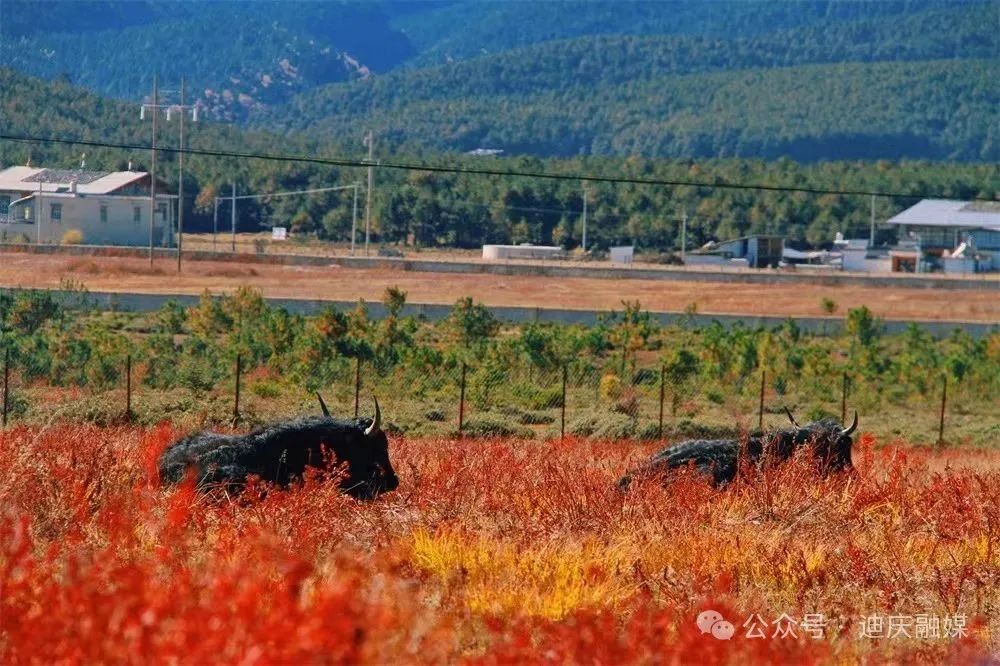

人间至美是秋天。这美不在浮华,而在它卸去一切装扮后显露的筋骨,是那份实实在在、沉甸甸的分量。秋天不说话,它只用饱满的谷粒、浓烈的色彩、灶膛的暖意,把“生”的厚重稳稳地捧到你面前。万物在秋光里走向沉静,又在沉静中默默酝酿着下一个轮回——原来秋天并非结束,它是大地一次深长的呼吸。 |

人间最美是秋天

来源:香格里拉网 作者:林德武 发布时间:2025-08-13 10:50:41

频道精选

- 人间最美是秋天2025-08-13

- 全州防汛工作会议强调 把防汛工作作为头等大事抓紧抓实 确保安全度汛2025-08-12

- 党政主要负责同志亲自抓防汛!云南再部署2025-08-12

- 如何应对山洪、泥石流?2025-08-12

- 从抗战烽火到抗疫防治——追忆爷爷的峥嵘岁月2025-08-12

- “殡改茶话会”让村民放下了“排场包袱”2025-08-12

- 八月晨曦中的中共梁河特委纪念馆2025-08-12

- 以坚韧为笔 绘民族纹样长卷——瑞丽青年杨昊锦的十年“文化守护梦”2025-08-12

- 云南省委省政府:防汛关键期不可麻痹、不可放松、不可懈怠!2025-08-12

- 事关学前教育资金!国家两部门发文2025-08-12

fc5b367c-74b0-4734-bf70-d6643898496e.jpg)