|

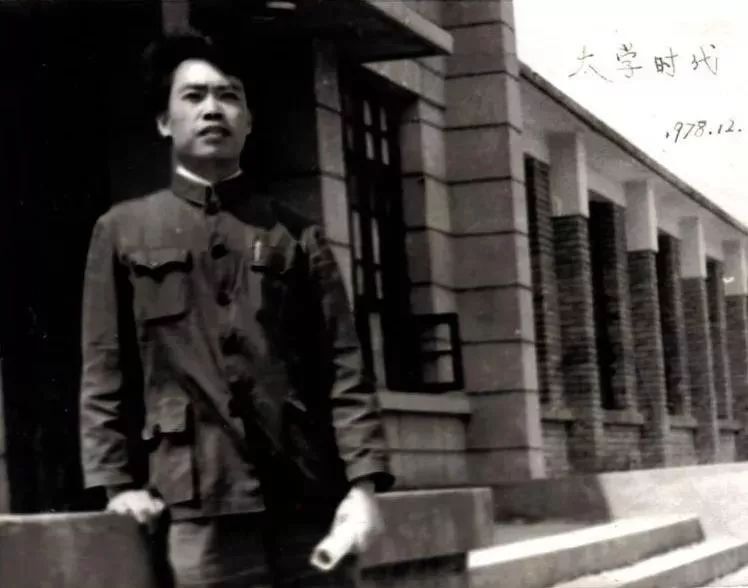

开始今天的文章之前, 先给大家看一张照片, 猜猜这位头戴草帽、面色黝黑, 一手拿镰刀、一手举稻米的大叔 真正的身份是什么?  你或许能猜到, 他不是一位普通的农民, 但一定猜不到, 他是一位科学家, 他在生物多样性控制病虫害方面的 研究与突破, 解决了世界粮食生产的重大难题, 为世界粮食安全推开了一扇窗! 他叫朱有勇, 云南农业大学原校长, 中国工程院院士! 然而,让人意外的是, 这位在世界植物病理学界 赫赫有名的科学家, 却在他60岁那年, 做出了一个令所有人难以置信的决定 ——离开他熟悉的校园和实验室, 加入“扶贫大军”。 在云南边疆一个深度贫困的山村, 60岁的他换上迷彩服、扛起了锄头, 跟老百姓们同吃同住同劳动, 大碗吃饭、大口喝酒、大声唱歌。 “院士扶贫”不是口号、噱头, 更不是走马观花。 朱有勇一年中有100多天住在村里, 又几乎天天长在土地里, 而且一干就是整整四年!  老百姓不知道这个“院士” 到底是个什么头衔, 但一提起朱有勇, 都毫不犹豫地竖起大拇指!  NO.1 农家子弟 突破世界粮食难题! 1955年,朱有勇出生在 云南省红河州个旧市 一个普通农户家庭, 从小他就在寨子里奔跑, 跟小伙伴一起抓鱼、摸虾, 跟着父母耕田、坝地,插秧、收稻!  高中毕业的朱有勇 下乡成为知青, 在生产队劳动的那些日子, 他愈发体会到 农作物病虫害给农民带来的灾难, 尤其是每年稻瘟病发作时, 短短几天时间水稻死一大片, 老百姓急得一天打两遍农药! 1977年,朱有勇参加了高考, 他拿到了云南农业大学的录取通知书, 看到农业两个字朱有勇犯起了嘀咕: 已经当了22年农民, 好不容易考上大学却还要学种地。 朱有勇硬着头皮上了大学, 在当时,恐怕任凭谁也不敢想, 这个从农村出来的苦孩子, 后来不仅当上了大学校长, 还成为了院士!  大学时代的朱有勇 朱有勇在读研究生期间, 有一次,导师问了他一个问题: “回顾世界农业发展的历史, 依赖农药的时间没有超过100年, 过去没有农药的时候, 是怎么控制病虫害的?” 朱有勇一时竟哑口无言, 正是这个回答不上来的问题 彻底改变了他的研究方向, 更改变了他的一生。 上世纪80年代, 当时全世界范围内 控制农作物病虫害主要依靠农药。 那时,人类对农药危害健康、 污染环境的认识不够, 加上农药效果实在是立竿见影, 国内国外同行们 都在研究各种新型农药, 几乎很少有人探索, 除农药之外控制病虫害的方法。  朱有勇主动坐到了冷板凳上, 他选择了一条最难走、 也是最难出成果的路: 能不能找到一种办法, 不使用农药, 就能帮农民把病害控制下来? 当时,恰逢云南大范围出现稻瘟病, 该病一旦流行, 就会造成大幅减产、甚至绝收。  朱有勇下定决心, 从解决稻瘟病这一世界性难题入手! 1986年,一次偶然的机会, 朱有勇在云南省石屏县 一个小山村发现了一种奇怪的现象: 在一块农田里面, 杂交稻和糯稻种在一起, 糯稻就没有稻瘟病。 眼前这一幕让朱有勇欣喜若狂。 不同品种的水稻种植在一起, 就有可能不用农药防治稻瘟病? 为什么会出现这个现象? 它的原理是什么? 当时,才36岁的朱有勇 迫切想得到答案, 他设置了一块几十平米的试验田, 希望可以重现这种模式。 但是,他在这块试验田整整种了7年, 这种现象一直没有 被稳定地重现出来。 1996年,朱有勇 带着萦绕心头10年的困惑, 远赴悉尼大学留学, 希望通过学习先进的分子生物学方法, 从基因层面探索 水稻抗性基因分布规律。  两年后,完成研究的朱有勇, 谢绝了悉尼大学的挽留, 几乎是一刻不停地 回到了云南农业大学。 提起这件事,朱有勇说: “宾馆再好不是家。 国外条件再优越, 也是为他人做事。 我能回到祖国,为自己的家乡做事, 比什么都有意义。” 在留学的过程中,朱有勇意识到 生态试验至少要扩大到100亩以上 才有可能找到答案! 为了重现这个实验, 他跑遍了云南省内62个县, 研究了2000多种水稻的基因抗性问题。 虽然过程辛苦, 但为了早点破解心中的难题, 他还是充满了干劲。 那些年,朱有勇最爱穿短裤和塑料鞋, 常常是把塑料鞋一脱就直接下田, 几乎一整天待在田里, 从早到晚边观察边记录, 晚上再仔仔细细把数据誊抄下来。  2000年,朱有勇终于找到了 水稻的品种搭配规律, 为控制稻瘟病这一世界难题 作出了巨大的贡献。 他的这一重大研究 作为封面文章, 发表在了国际权威期刊《自然》上。  凭借着为国际粮食安全 作出的突出贡献, 2004年,还不到50岁的他 就荣获了联合国粮农组织 颁发的国际稻米研究一等奖。  当年,国际上 只有两位科学家获此大奖, 朱有勇就是其中之一。 这位从中国贫困农村 走出来的农民子弟, 终于靠着长达20多年 对冷门领域的研究, 成为了国际知名的植物病理学家, 为人类的粮食安全生产 做出了杰出贡献!  NO.2 “作为院士, 没让老百姓享受到你的成果, 这就是失职!” 2011年,已经是 云南农业大学校长的朱有勇, 当选为中国工程院院士。 在外人眼里, 这恐怕就是人生的巅峰了。 然而,在荣耀等身的时刻, 朱有勇又做了一个 让人意想不到的决定, 他向组织提出: 不再担任云南农业大学校长! “行政管理很重要, 但我更愿意把全部的时间和精力, 放到科研上!” 他说 :归根结底我就是一个 会种庄稼的农民。 所以农民需要什么, 我就研究什么! 2015年,已经60岁的朱有勇, 接到了一个特殊的任务, 到云南省澜沧拉祜族自治县扶贫。 刚接到扶贫任务时, 朱有勇的心里很犹豫, 60岁,已经算得上一个老人了, 扶贫,不是一件容易的事。  可当朱有勇带着博士生, 整整开了14个小时的车, 来到这个距离昆明600公里、 位于西南边境的贫困山村时, 还是被眼前看到的一切震惊了! 一进村子就是一股臭气, 猪屎、牛粪、肥料、茅草, 到处都是,水杯、炊具上落满了苍蝇。 人们住的还是四处漏风的 篱笆房、茅草屋, 一张床、几袋玉米、 一口铁锅、一个煤炉, 就是一个家庭的全部家当。  更让人难以置信的是, 这里的人均年收入只有一千元, 这意味着人均月收入 竟然还不足100元! 朱有勇心里五味杂陈,他实在是不敢相信, 怎么可能还有这么贫穷的地方, 可另一番景象和数据, 让这位老院士顿时难过无比! 这里离西双版纳很近, 属于美丽的热带雨林区, 水资源、光照资源、 土地资源极为丰富, 每家都有10亩以上的土地, 还有20亩以上的林地!  如此富饶的土地上 生存着如此穷困的人口, 朱有勇心里顿时压着一股 难以言表的痛! 他对同行的博士生们说: “这里这么穷, 怪我们这些人没有深入下来, 没有真正的来为老百姓做些事情! 老百姓享受不到你的研究成果,作为院士,这就是失职!” 这次考察之后, 朱有勇不再犹豫。 2016年春,他与团队人员选择了 最贫困的竹塘乡蒿枝坝村作为试点, 长期驻扎下来。 然而,随着工作的深入, 各种难题一个接一个 出现在朱有勇的面前…… 蒿枝坝村的村民都是 “直过民族”拉祜族, 他们由原始社会 直接过渡到社会主义社会。   他们不会说汉语, 文化水平也很低, 尤其冬天农闲时, 太阳在哪里,哪里就聚着一圈人, 晒太阳、聊天! 朱有勇明白, 这是典型的素质性贫困, 扶贫要扶智,更要先扶志! 为了拉近与村民的距离, 他要求团队都换上迷彩服和迷彩鞋, 用拉祜话跟村民打招呼, 买上酒和菜, 跟老乡们一起大口吃肉、大碗喝酒。  朱有勇更是不怕辛苦, 一次次走进田间地头、 拄着棍子到深山密林开展实地调研。 村民们更不解的是, 这个姓朱的院士, 总是带着一群人扛着锄头 满山遍野去挖土干什么? 朱有勇实际上是在为村民 选种植冬季马铃薯的土地。 他发现澜沧县冬天雨水少, 也没有霜冻, 很适合老百姓在冬季闲置的农田上, 种植自己研究的冬季马铃薯。 冬季马铃薯是见效最快的, 11月播种、2月份收获时正值过年, 在全中国没有新鲜的马铃薯时, 澜沧县就可以成为 最早上市的马铃薯产区之一, 不愁没销路、更不愁卖一个高价钱。 “扶贫是一步步来的, 有人配合,也有不配合的, 要反复做工作。” 朱有勇曾苦笑着说, “这比发SCI可要难多了。” 为了打动村民, 朱有勇用了最笨的办法: 在村里租了一块地, 带着团队人员一起亲自种起了马铃薯。  文中提及的土豆学名为马铃薯 老百姓很好奇, 这些城里人竟然在地里干起了农活, 转眼三个多月过去, 土豆采挖的时候, 农民从来没见过土豆 能长出这么多, 个头儿这么大! 朱有勇跟老百姓算了一笔账, 这个季节的土豆价格最好, 一公斤能卖三块多, 一亩地就能纯赚5000块钱, 种一亩就能脱贫, 种两亩就能奔小康!  老百姓这下明白了, 原来这“院士”就是“财神”啊!  NO.3 在两会上吆喝卖土豆, 价值10亿专利免费给村民!

2017年,朱有勇在蒿枝坝村 开起了马铃薯种植培训班。 62岁的朱有勇, 常常是俯下身、半蹲半跪在土地上 手把手地教大家种冬季马铃薯。 怎样切种块、消毒, 如何挖沟起垄、浇水施肥……  马正发是冬季马铃薯班的第一届学员。 2018年,他种了十亩冬季马铃薯, 让他兴奋不已的是, 这一个冬天, 10亩地的收成竟然卖了7万元, 对于这里的老百姓来说, 这真的是一笔巨款!  今年,马正发要把20亩地, 全部种上冬季马铃薯, 他心里盘算着, 最少也能赚10万。 三个月就富了的马正发, 让所有人都兴奋不已, 村里33户人家,有31户 都跟着种了冬季马铃薯。  文中提及的土豆学名为马铃薯 老百姓的马铃薯丰收了, 朱有勇又身先士卒, 只要有机会, 就不遗余力地“吆喝”起来。 2018年3月,全国两会的代表通道里, 作为全国人大代表, 朱有勇把老乡种出来的土豆, 吆喝到了人民大会堂, 向全国的媒体展示。  那一天, 朱有勇举着一颗2公斤的土豆, 脸上掩饰不住 激动和自豪。 他兴奋地说: 这是开春之后 全中国最先上市的新鲜土豆。 这个季节北京吃到的土豆丝, 5盘里有4盘是我们的土豆做的。 就在朱有勇两会直播卖土豆时, 几十辆卡车正在云南澜沧准备出发。 60个小时后, 一盘盘醋溜土豆丝 就出现在了北京各大饭馆的 餐桌之上。 马铃薯盘活了冬闲田, 让老百姓的腰包一年就鼓了起来, 可朱有勇又“盘算”起了 这里广袤的松林!  在朱有勇众多的科研技术中, 有一项“林下种植三七”的技术, 这项技术可以不用一颗农药, 就解决三七容易生病, 无法连续种植多年的难题。 三七是名贵中药材, 尤其是无农药的天然有机三七 市场价格很高, 曾有企业开出10亿人民币的高价, 要买他的这项技术, 却被他严词拒绝了。  可朱有勇几乎没有多想, 就决定把这项耗尽 十年心血的科研成果, 这项价值数亿元的巨大财富, 免费让给当地的贫困百姓! 当时,朱有勇的这个决定, 让很多人非常不理解, 团队里也出现了不同的声音。 为此,朱有勇专门开了一个会, 几乎是掏心掏肺地对所有人说: 党和政府已经给了我们很好的“俸禄”, 我们科研的目的不就是为了 让所有老百姓受益吗? 从那天起, 朱有勇定下了一个规矩, 谁都不许利用他的技术成果 谋取个人利益!  朱有勇带领农民种植林下三七 朱有勇常常说: 我自己是农民出身, 我也一直是一个农民。 跟金钱与地位比起来, 让农民从科研成果中受益, 就是他最大的心愿。  NO.4 收1500个农民当学生, 把科研论文写在大地! 前几天, #院士收了1500个农民学生#的话题 在网上引发关注, 人民日报、新华社纷纷报道。  在网络刷屏的这位院士, 就是朱有勇! 为了保证村民脱贫不返贫, 朱有勇决定开办技能培训班, 由院士专家亲自给老百姓上课, 手把手地现场演示, 手把手地在农田里教学。  ▲朱有勇给学员们上课(摄影:孙伟) 朱院士招生的门槛只要求一个条件: 想不想致富? 他的培训班不仅不收费, 还管吃管住免费发迷彩服和胶鞋。 他要求上课的学员必须参加军训, 克服因长期贫困滋生的萎靡气息。 他和学员们一起吃、一起住, 在田间指导种植时, 一块儿犁地、播种、收获。  除了冬季马铃薯、林下三七, 朱有勇和团队还开设了冬早蔬菜、 茶叶种植、林业班、猪牛养殖班等 前后共计24个技能班, 培训了1500多名乡土人才。 学员们甚至开心地说: 咱天天跟在博士的身后学习, 咱也都是“博士后”啦! 有人问, 院士教农民是不是大材小用? 朱有勇摆摆手,笑着说: “这些老乡比大学生、研究生学得认真, 我搞了一辈子农业, 来扶贫就都用上了, 看着自己科研成果长得漫山遍野, 看着乡亲们富了、笑了, 我这心里是真的高兴、真的满足!” 今年11月, 为了帮这些扶贫农产品扩大销路, 朱有勇又和国内知名电商平台一起 联合打造了农村电子商务班, 帮助农民把最新鲜的农产品直接 卖到全国各地的消费者手里。  ▲来自澜沧全县20个乡镇的60名学员正在参加农村电商班课程的学习。(摄影:孙伟) 从朱有勇驻村扶贫那天起, 到今天整整4个年头了, 如今,他已经成为澜沧寨子的一员。 朱有勇有些得意地对记者说: 现在我每天早上出去跑步, 村里的狗也不冲我乱叫了, 有时候还有几个狗狗尾随着我一起跑。  最让朱有勇温暖的是, 每天晨跑回来, 他的门上总是挂着 煮熟的鸡蛋、玉米、红薯等早点。 他感动地说: 我受到这样的厚待, 就必须有一颗感恩的心, 把我们的技术好好教给他们, 让他们富起来,日子好起来, 回报他们的爱!  放在四年前谁敢相信, 就是这样一位 不起眼的年过60的专家, 竟然能在这么短的时间里 把一片片闲置田变成了绿水青山, 变成了金山银山。 一座座篱笆房变成了砖瓦房, 一条条泥巴路变成了水泥路, 房前屋后种满了鲜花和蔬菜; 家家户户添置了淋浴、买了三轮车, 有的人家甚至开上了小汽车, 外出务工人员也纷纷回到了寨子里。  一组组跳动的数据, 一幅幅变化的照片, 一张张幸福的笑脸, 这背后凝聚着他踏遍泥土的脚印, 一次次弯下腰背、曲下双腿的艰辛!  身上有土、脚下有泥! 朱有勇不是一个人在战斗, 在打赢脱贫攻坚的战场上,还有千千万万的科技工作者, 他们把汗水洒在了田野, 把论文写在了大地! 今天,向朱有勇院士, 和千千万万扎根农村, 付出艰辛与汗水的科技工作者致敬! 谢谢你们,辛苦了! |

人民大会堂推销土豆,收1500个农民学生,10亿专利无偿送出,64岁的"农民院士"朱有勇火了!

来源:香格里拉网 作者: 发布时间:2019-12-11 11:14:38

频道精选

- 德钦春耕备耕忙2021-03-05

- 锡金龙胆2021-09-28

- 露萼龙胆2021-09-28

- 迈向数字文明新时代的中国方案2021-09-28

- 这个乞丐,竟然背着金条讨饭吃!2021-09-28

- 听总书记讲党史故事丨“新中国从这里走来”2021-09-28

- 农业农村现代化阔步前行 ——习近平总书记领航农业农村高质量发展(之三)2021-09-28

- 三个“共同”,习近平为科技创新指方向2021-09-28

- 习近平谈互联网,这些重要论断值得学习2021-09-28

- 跟总书记学党史|第二集《照亮前行之路的理论明灯》2021-09-27

87948f73-3b83-4755-88ad-44ad4737902d.jpg)

8af30dcf-bdf8-48e7-8684-75b1f9cf467d.jpg)

ffc26b77-04af-4fa5-b4a8-1080ab26b2a0.jpg)