|

时间:8月27日上午 地点:沂南县沂蒙红嫂纪念馆 天气:晴 八百里沂蒙山是片英雄的沃土。 “山东的抗战事业如果没有沂蒙老区人民的支持,是寸步难行的。”罗荣桓元帅之子罗东进中将如是说。 抗战期间,位于山东沂蒙老区腹地的沂南县,涌现了沂蒙六姐妹、沂蒙母亲王换于、沂蒙红嫂明德英等大批英模人物。以这一群体为代表的沂蒙人民与沂蒙党政军在长期的革命斗争中,一起谱写了军爱民、民拥军、军民并肩战斗的光辉篇章,铸就了沂蒙精神。如今,已与井冈山精神、延安精神、西柏坡精神一同成为党和国家的精神财富。 上午,我们抵达位于沂南县马牧池乡的沂南红嫂纪念馆,瞻仰红嫂群像。

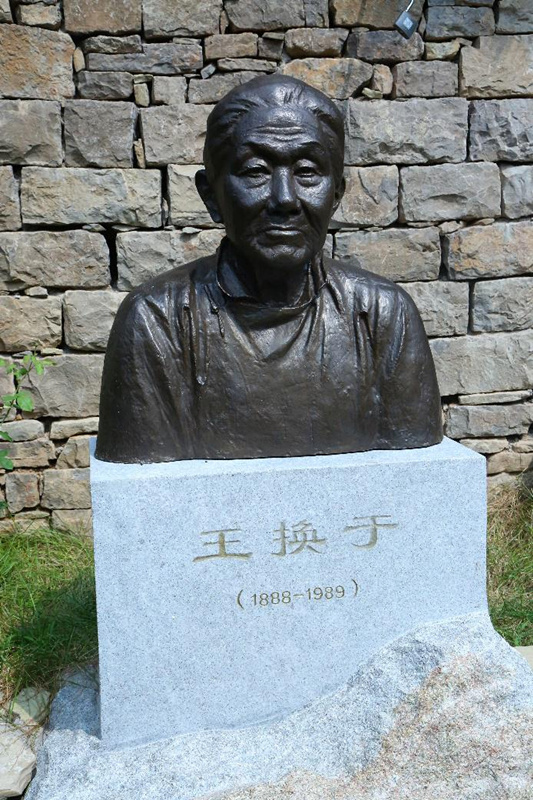

纪念馆在老区古民居基础上改造而成,集中陈设了沂蒙红嫂群体中典型的援战事迹。 60年代初,著名作家刘知侠写出文艺作品《红嫂》,因而沂蒙妇女爱党拥军的形象被正式冠名为红嫂。其中,最早被冠名为“红嫂”称号的是明德英。 明德英从小家境贫困,1岁时因病致哑,25岁时嫁给了本县马牧池乡横河村比自己大20岁的李开田。当时八路军山东纵队司令部设在马牧池村,政治部、保卫部就驻在横河村。八路军抗日打敌人,帮助穷人打土豪、分田地,明德英看在眼里,记在心里。 1941年冬,日寇对沂蒙根据地进行大扫荡,实施烧、杀、抢“三光”政策。11月4日,日伪军重兵包围了设在马牧池村的八路军山东总队司令部。一名八路军小战士在突围中身负重伤,晕倒在明德英看守的墓地里。明德英发现后,将其机智地救下,并把小战士隐蔽到一座空坟里,为他包扎伤口。小战士失血过多,缺水休克,在敌人追捕和周围没有水源的情况下,明德英毅然用乳汁救活了小战士。随后,她和丈夫李开田倾其所有救护小战士,把家里仅有的一只老母鸡杀了熬成鸡汤,为小战士补养身体。经过一段时间的调养,小战士康复归队,重返战场。 在抗日根据地,群众救护伤员并不新鲜,仅日寇大扫荡那年,光沂南县就有数千伤员是群众掩护下来的。抗战时期的沂蒙山区物资匮乏,人民生活贫苦,一位农家妇女,能够以博大的慈母情怀,冲破世俗偏见,用乳汁救活垂危的战士,这是一种怎样的深情! 在导游娓娓的述说中,不少同行者的眼眶都湿润了。 同样令人动容的还有沂蒙母亲王换于。抗战时期,罗荣桓、徐向前、朱瑞、黎玉、郭洪涛等党政军高级领导干部,都曾在她家生活工作过。她像母亲一样保护着革命干部和他们的子女们。1939年秋,她创办了战时托儿所,抚养42名革命后代。她还组织群众抢救伤员,救活了奄奄一息的《大众日报》社干部白铁华,助其伤愈归队。 1983年,白铁华来看望王换于,他一进家门就磕头,跪着往前走,喊着:“娘,孩儿对不住您!”

在沂蒙山区,群众支援前线的方式还有很多很多。19岁的梁怀玉在参军动员大会上喊出“谁第一个报名参军我就嫁给谁”的口号,方兰亭卖掉女儿换来20斤小米为八路军战士充饥,范桂君冒着被日军屠杀的危险,掩埋铜井战斗中牺牲的91名烈士……还有更多的人,有的放下自家嗷嗷待哺的孩子,照料起战士的后代,有的为战士缝军衣、做战鞋,有的烙煎饼送往前线,还有的,甚至为掩救子弟兵献出了生命。

行至一处,工作人员放起创作于沂蒙山区的革命歌曲《跟着共产党走》,一路同行的沂南县网信办主任王举峰突然收起了和蔼的笑容,神情变得严肃,跟着节奏轻轻唱了起来: “你是灯塔, 照耀着黎明前的海洋; 你是舵手, 掌握着航行的方向。 年青的中国共产党, 你就是核心, 你就是方向,我们永远跟着你走, 人类一定解放; 我们永远跟着你走, 人类一定解放。” “在沂南,党政机关工作人员几乎都会唱,这很平常。”王举峰说。 离开纪念馆,我们去参观了几乎保留抗战时期原貌的沂南老村,沿着凹凸不平的山路行走,想象着七十多年前,在这片土地上发生过的激战,倒下的战士,流过血的土地,想象着淳朴的沂蒙妇女如何在煤油灯下纺线穿针,如何挎着装满煎饼的篮子在路上匆匆疾行。 我想,正是因为党和八路军长期实践为人民服务的宗旨,才能用行动赢得沂蒙人民的铁心拥护吧。只有在军民一心的情感和传统美德的驱使下,沂蒙百姓才能做出如此感人的壮举,沂蒙山区才能谱写出军民情深,水乳交融的赞歌。如果能够理解八年抗战中,党在山东抗日根据地建下的丰功伟绩,也便不难理解沂蒙百姓付出的这片深情,也便不难理解,抗日战争最终取得伟大胜利。(中青在线) |

寻访抗日根据地:走进红色沂蒙

来源:香格里拉网 作者: 发布时间:2015-09-02 16:31:41

下一篇:琼崖“孤岛”抗战 贡献特殊

频道精选

- 德钦春耕备耕忙2021-03-05

- 锡金龙胆2021-09-28

- 露萼龙胆2021-09-28

- 迈向数字文明新时代的中国方案2021-09-28

- 这个乞丐,竟然背着金条讨饭吃!2021-09-28

- 听总书记讲党史故事丨“新中国从这里走来”2021-09-28

- 农业农村现代化阔步前行 ——习近平总书记领航农业农村高质量发展(之三)2021-09-28

- 三个“共同”,习近平为科技创新指方向2021-09-28

- 习近平谈互联网,这些重要论断值得学习2021-09-28

- 跟总书记学党史|第二集《照亮前行之路的理论明灯》2021-09-27

87948f73-3b83-4755-88ad-44ad4737902d.jpg)

8af30dcf-bdf8-48e7-8684-75b1f9cf467d.jpg)

ffc26b77-04af-4fa5-b4a8-1080ab26b2a0.jpg)